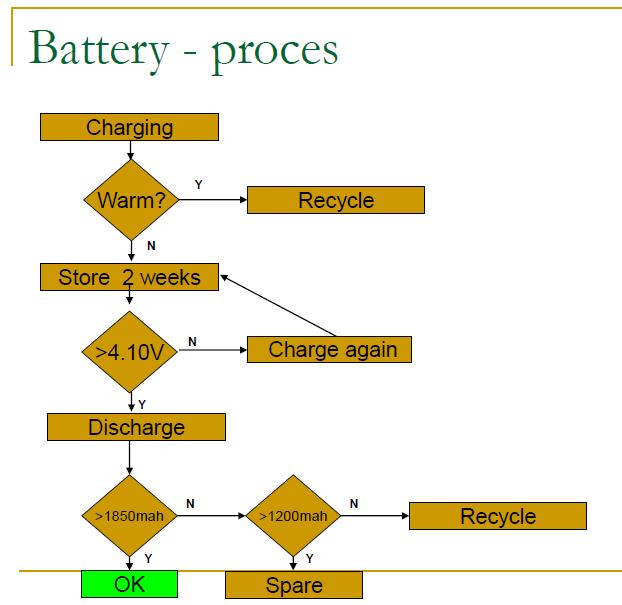

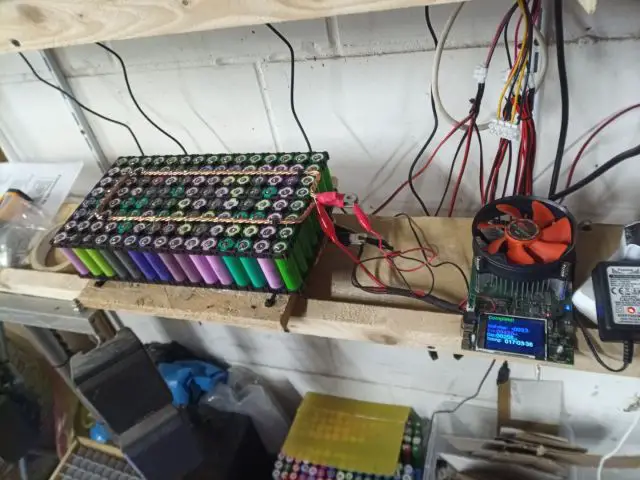

Mittlerweile (Stand 2021) haben wir 75 KWh an effektiv nutzbarer Speicherkapazität aus insgesamt 10.800 recycelten Akkuzellen, die wir rein aus gebrauchten und defekten Laptop- & eBikeakkus gewonnen haben.

Wie, das kannst Du hier mit verfolgen.

Viel Spaß 😀

Inhaltsverzeichnis:

- 1 Die Anfänge (Akkulautsprecher)

- 2 Idee + Plan

- 3 Akku-Arbeitsplatz

- 4 eBike Akku Komponenten

- 5 eBike Akku zerlegen

- 6 Laptop Akkus zerlegen

- 7 ATX Computer Netzteil umbauen für Ladegeräte

- 8 neue Hülle für 18650

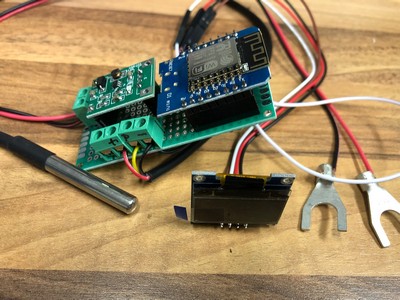

- 9 China-Akkutest

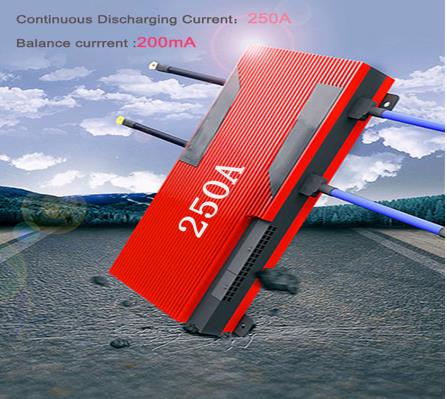

- 10 Werkzeuge + Messgeräte

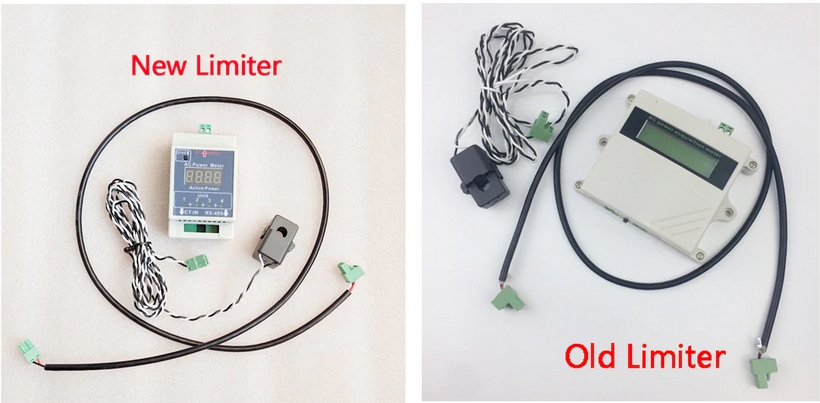

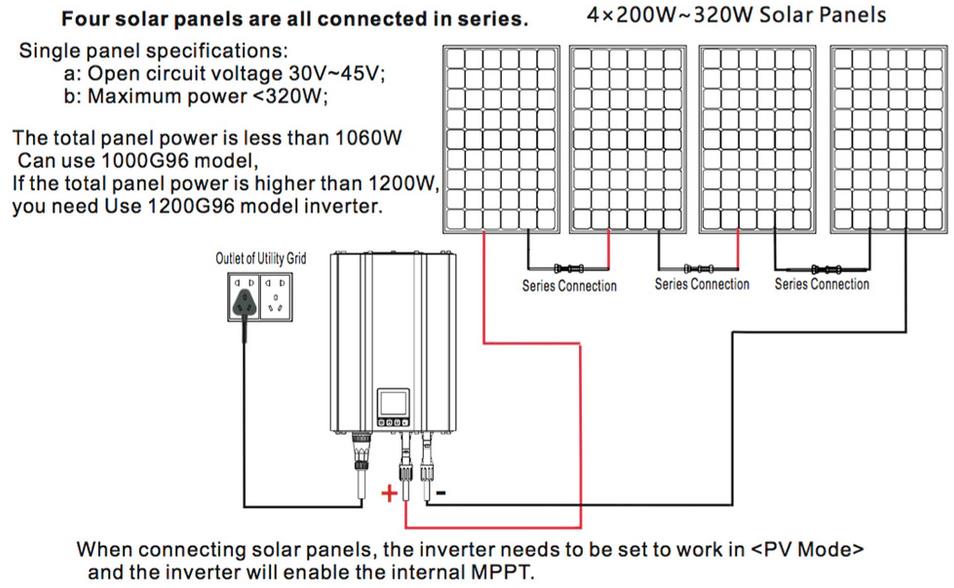

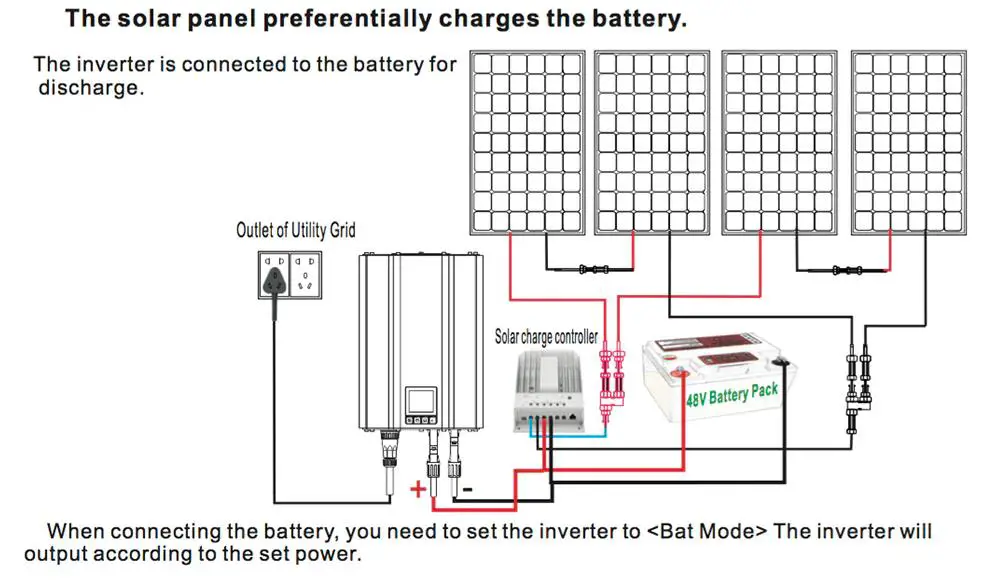

- 11 Null-Watt Einspeisung

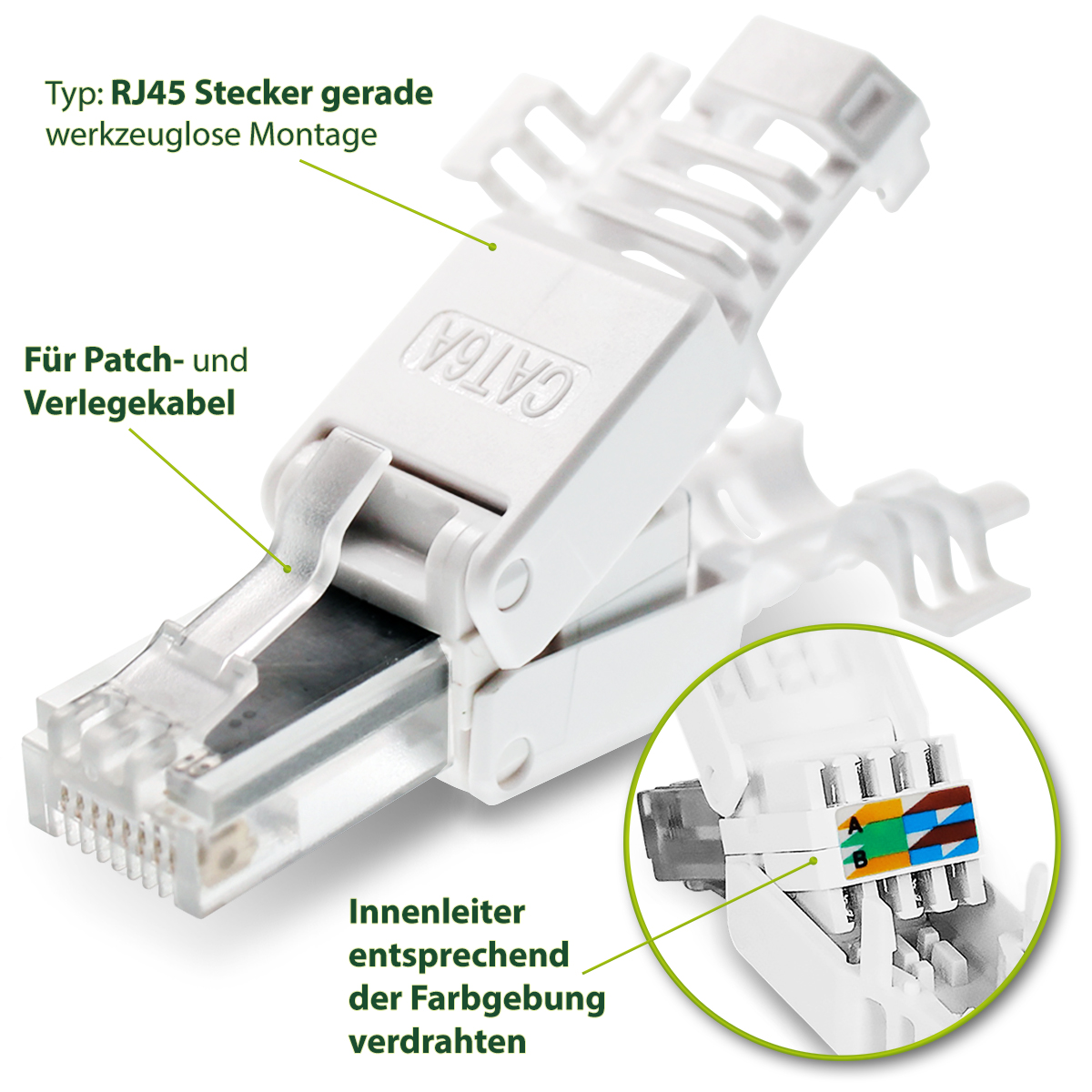

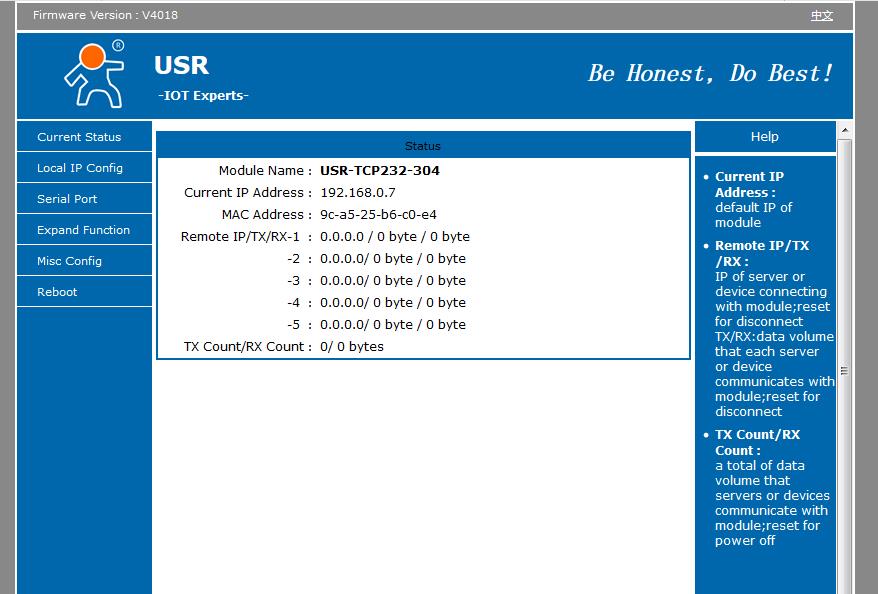

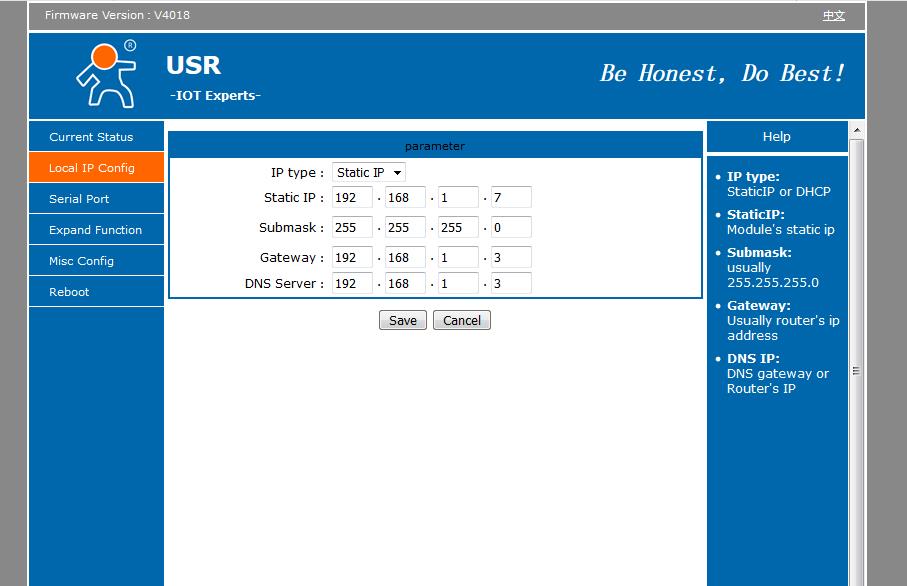

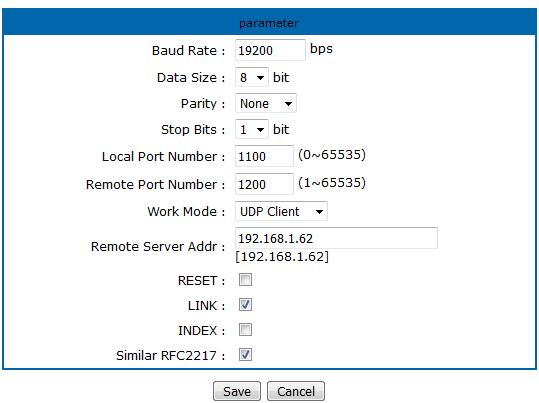

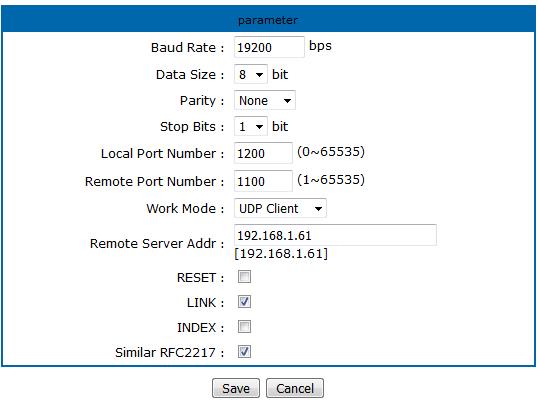

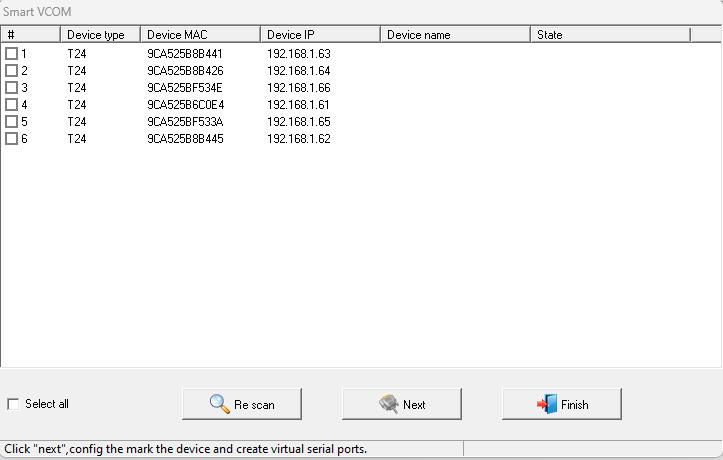

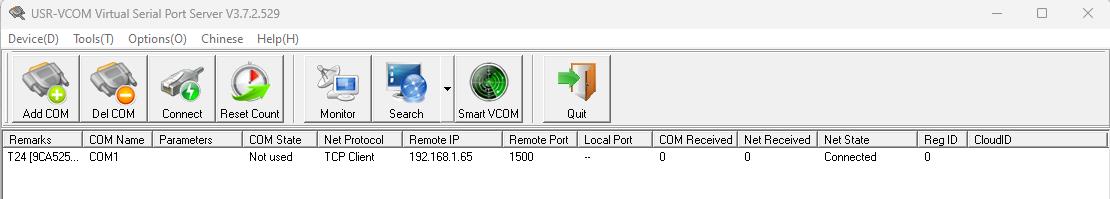

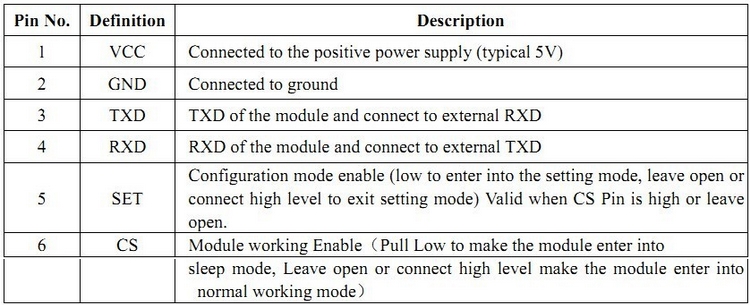

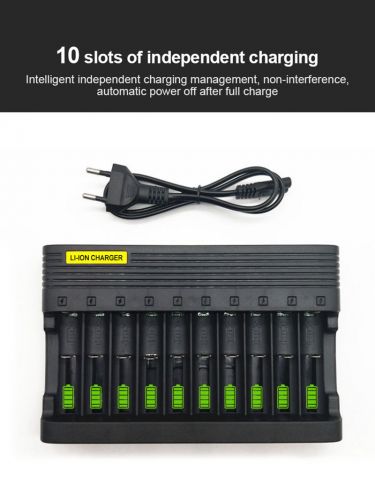

- 12 Modbus / RS485 Adapter

- 13 BMS + Balancer

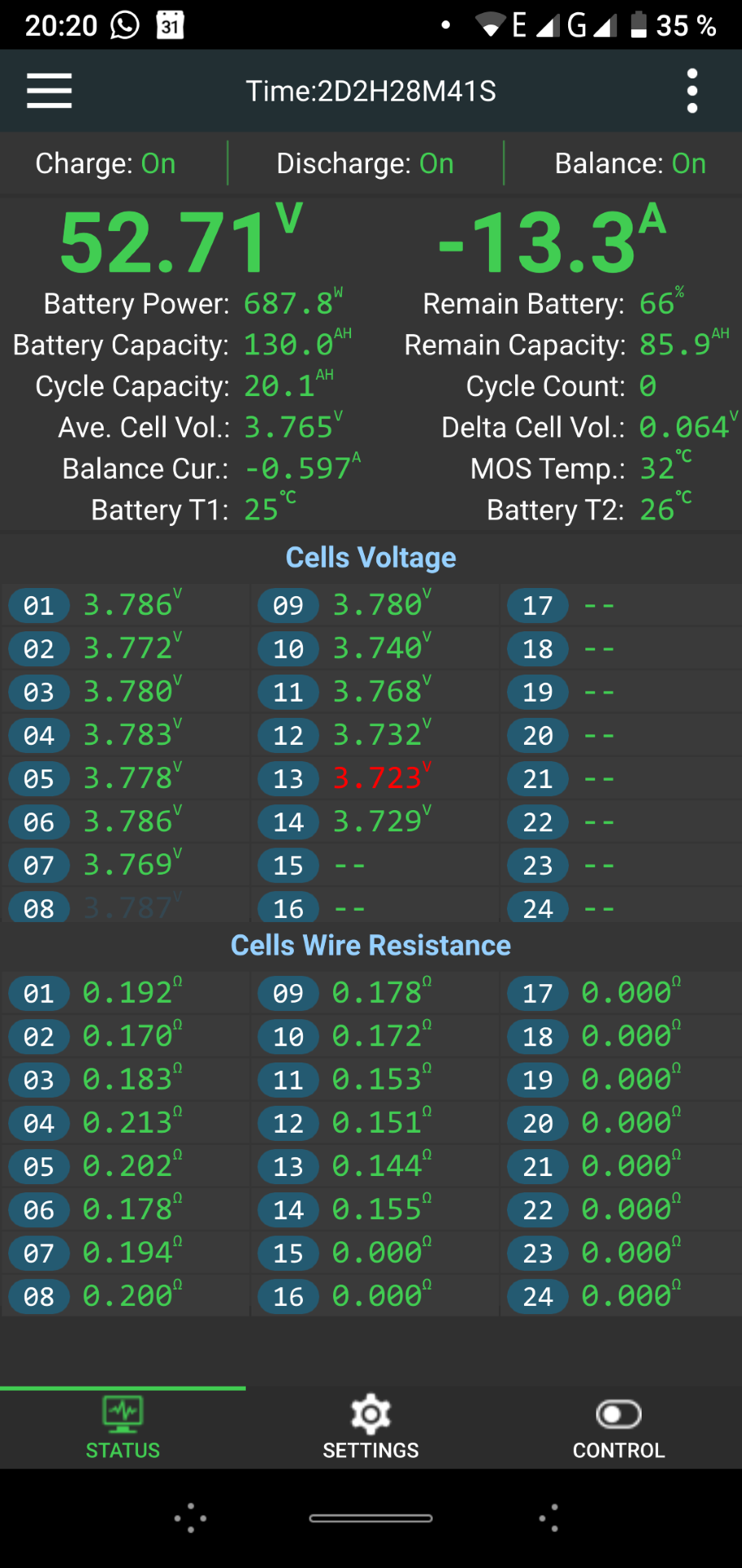

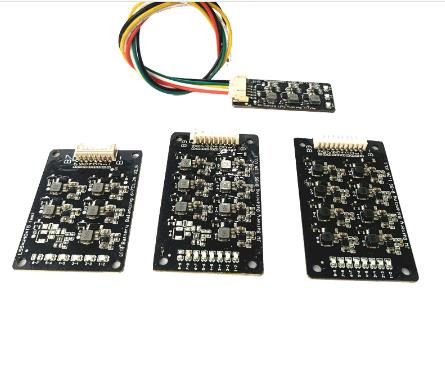

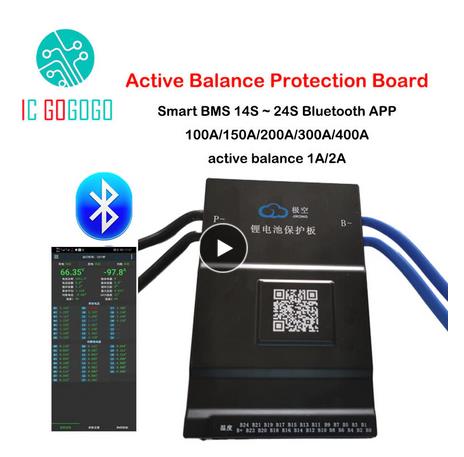

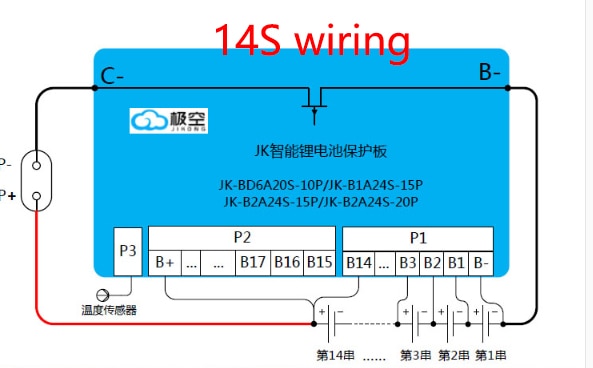

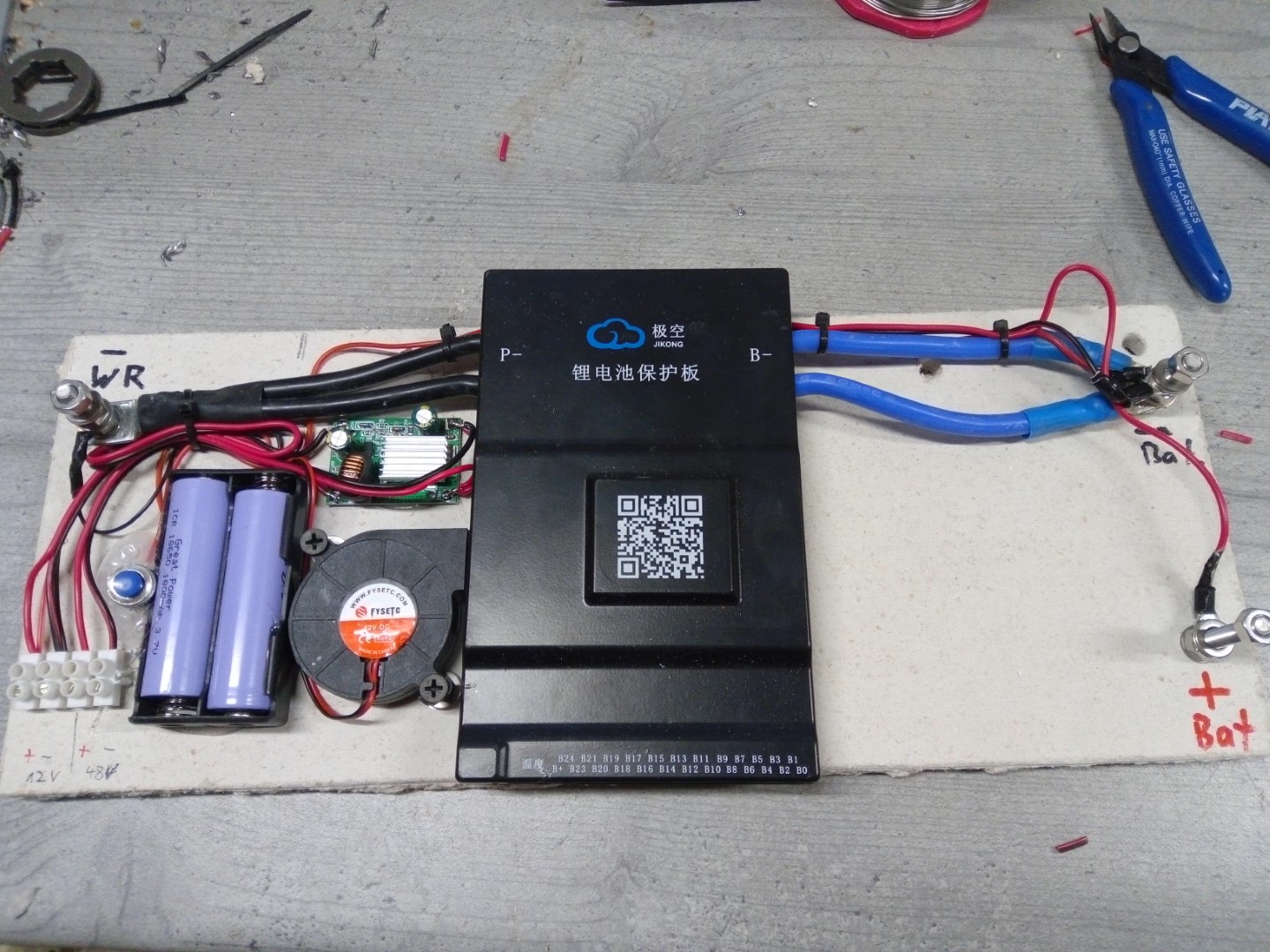

- 14 aktiv Balancer BMS - JKBMS

- 15 Ladegeräte + Kapazitätstester

- 16 kpl. Akkupacks testen

- 17 Innenwiderstand Ri

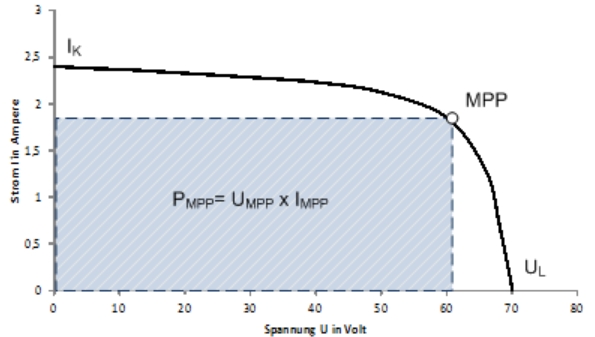

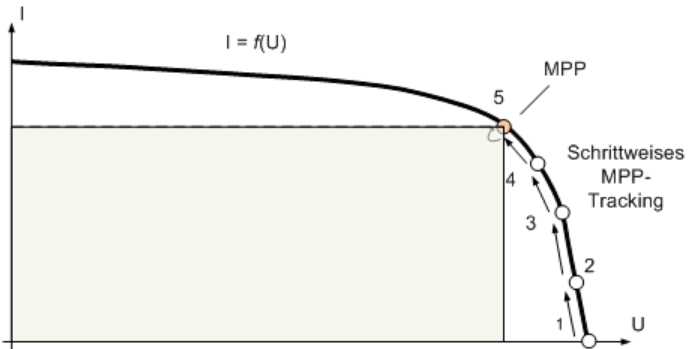

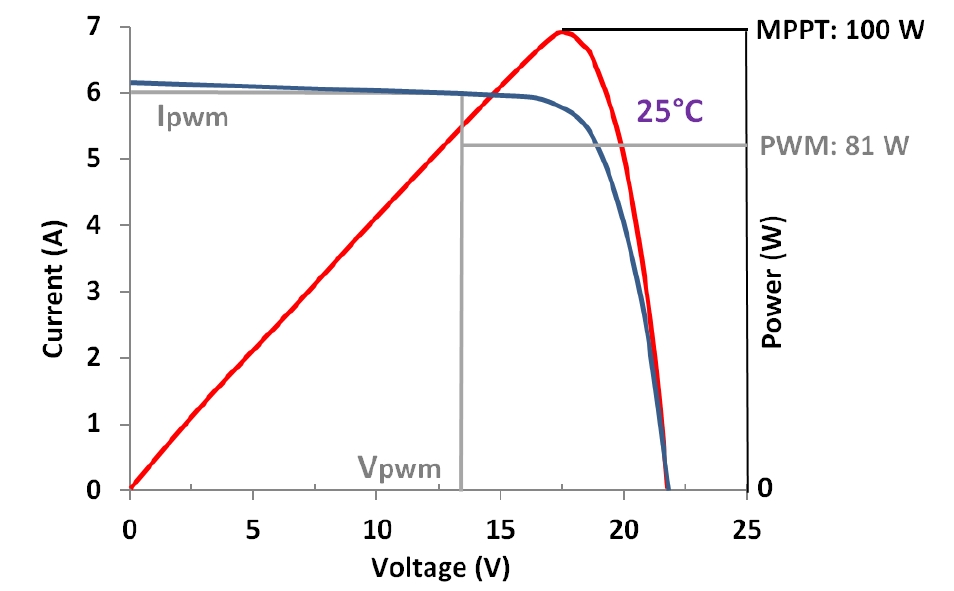

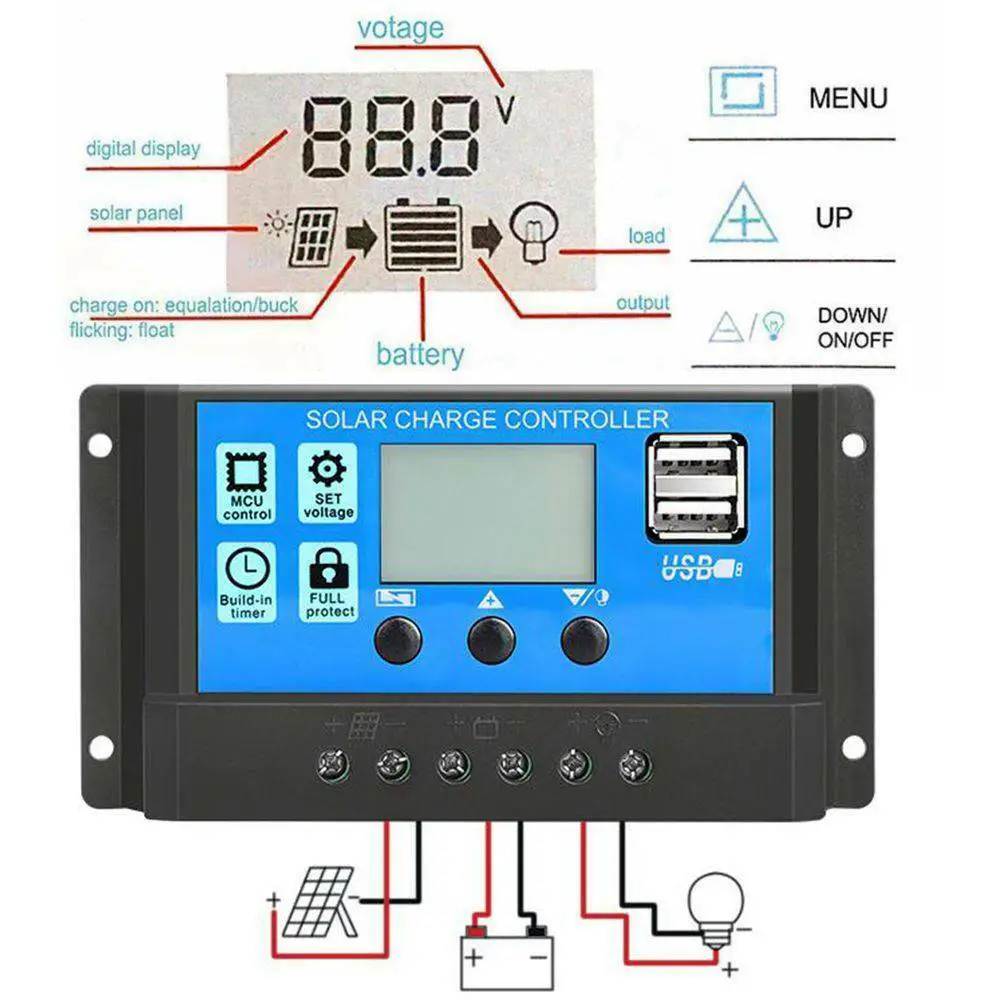

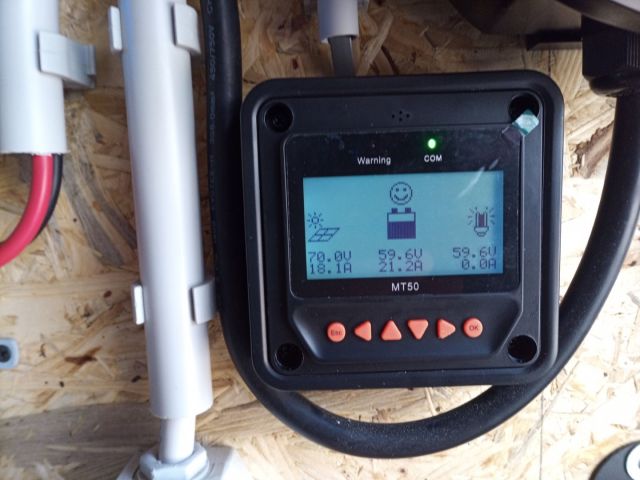

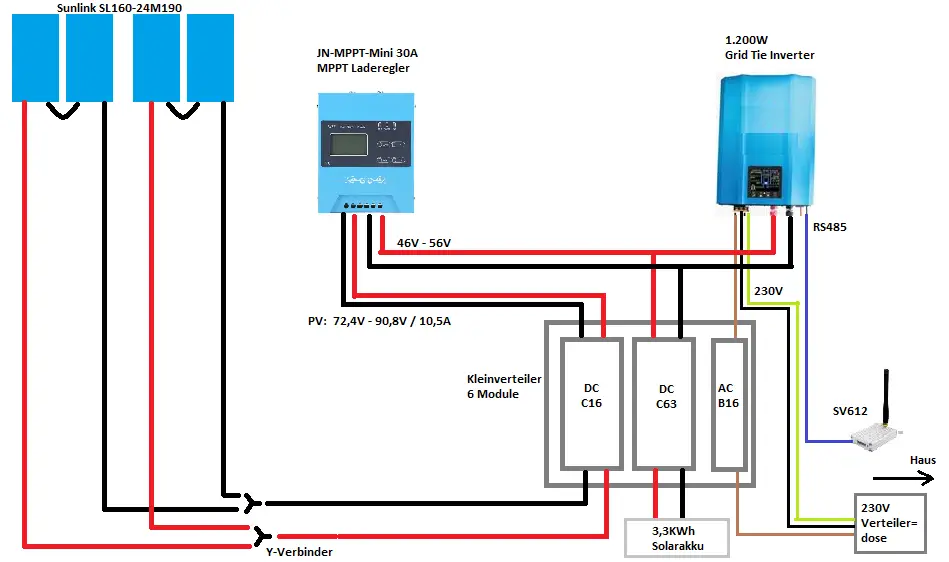

- 18 Solar Laderegler

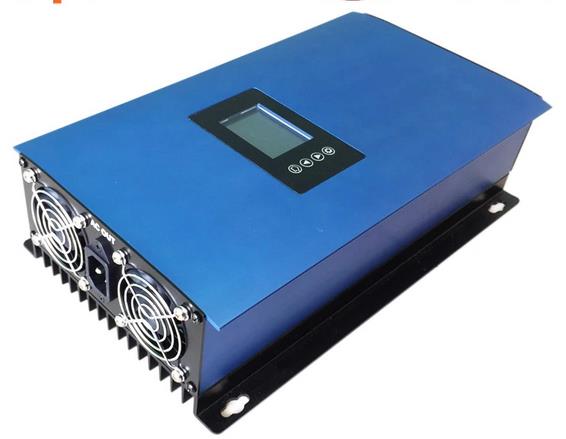

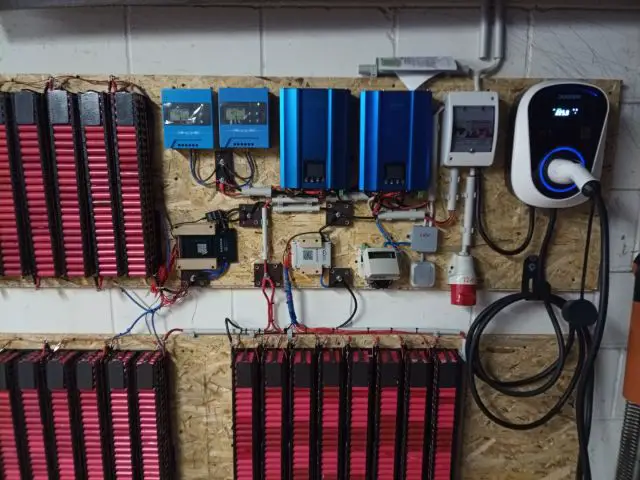

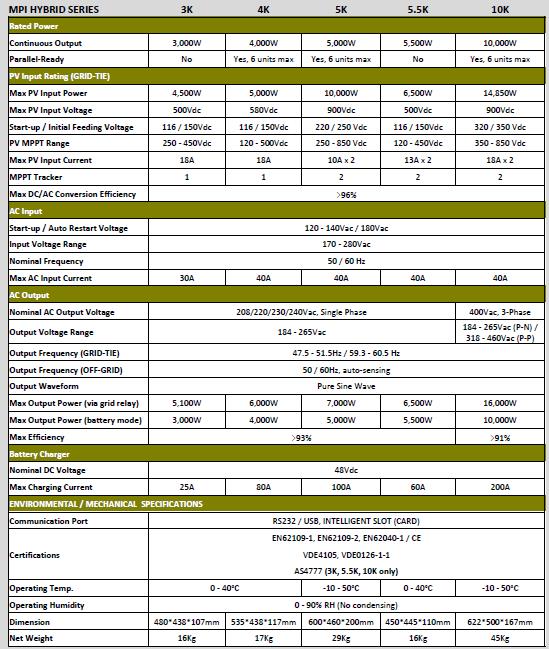

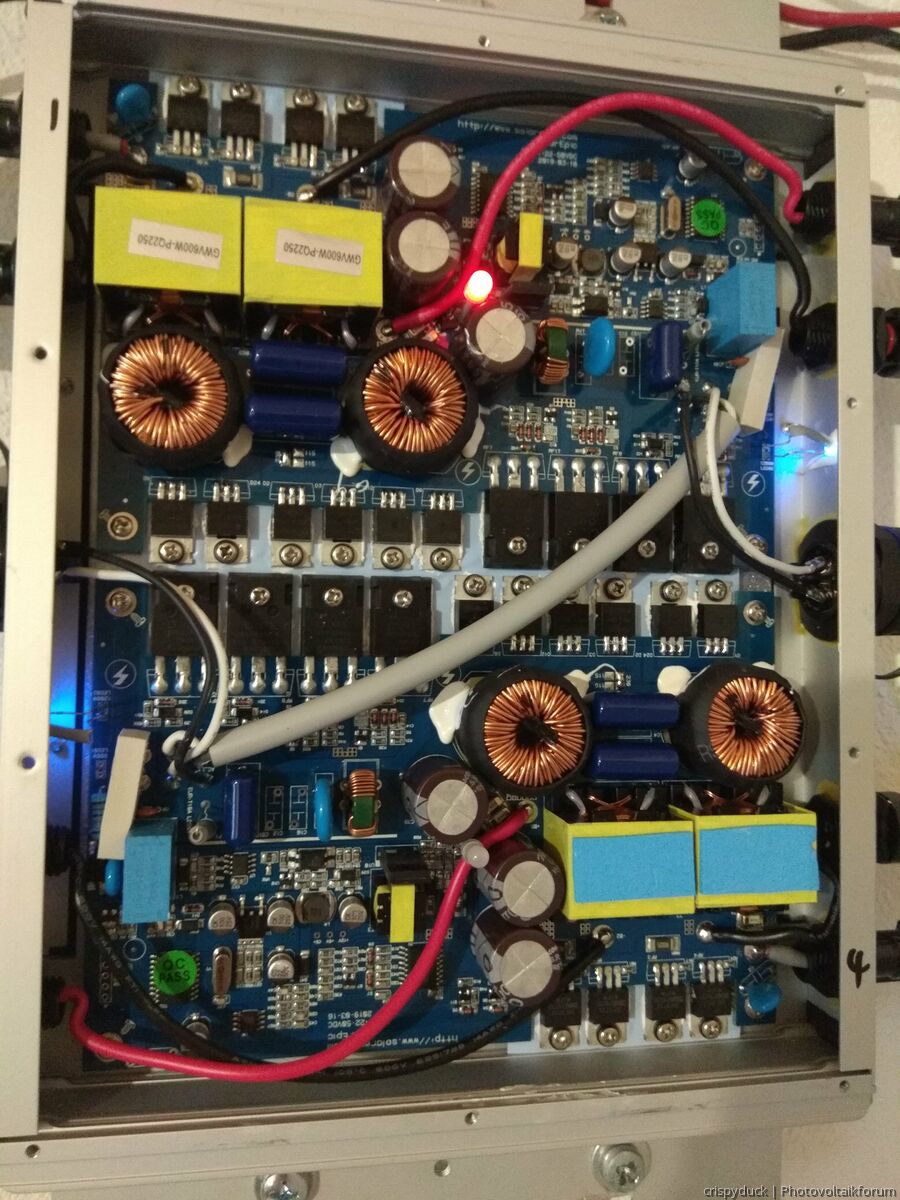

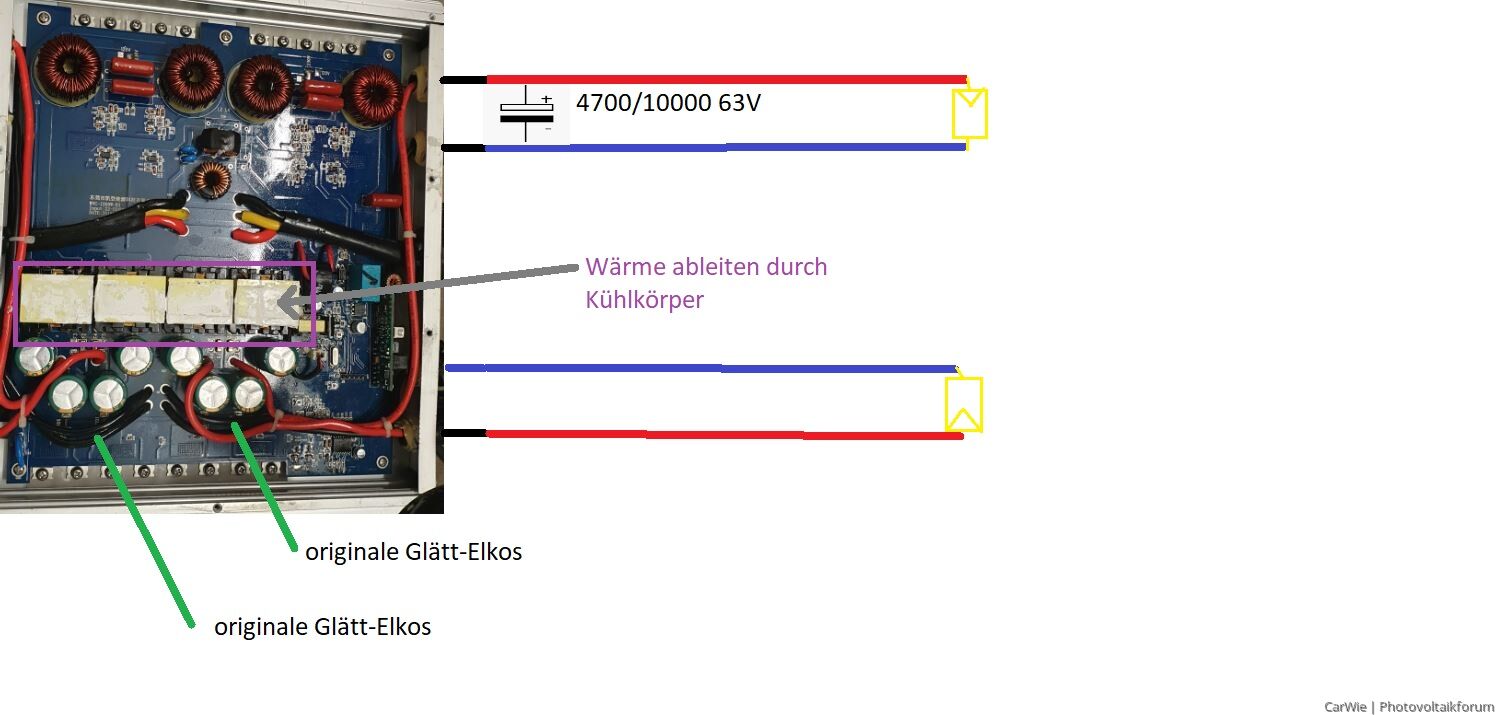

- 19 Wechselrichter, Inverter

- 20 Löten - Anleitung für Akkus

- 21 Schlüsselanhänger aus 18650

- 22 Sicherheitskonzept

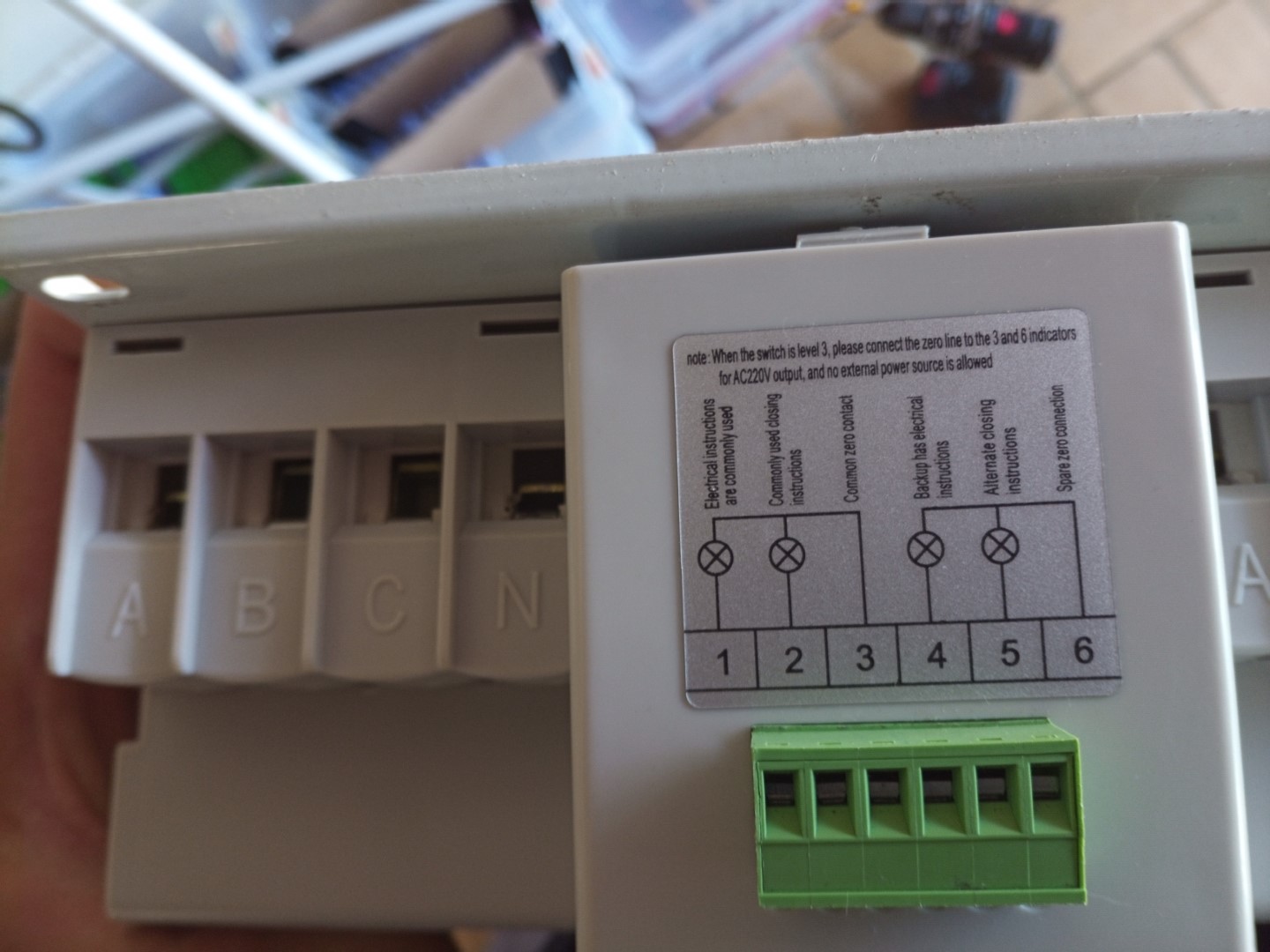

- 23 Akkus Beschaffung - wie und wo?

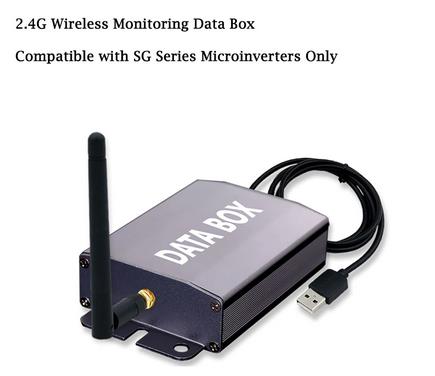

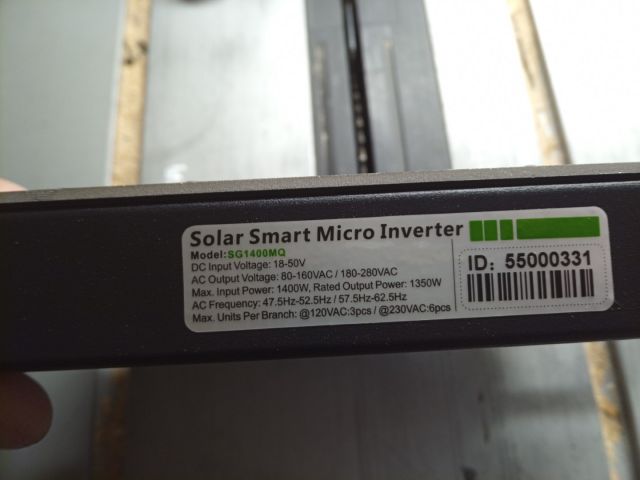

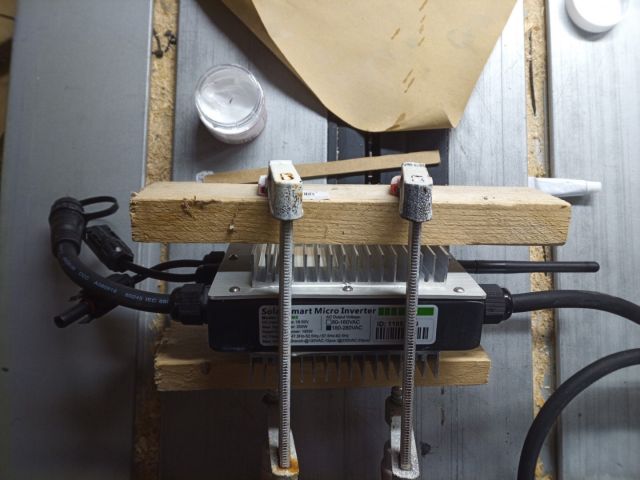

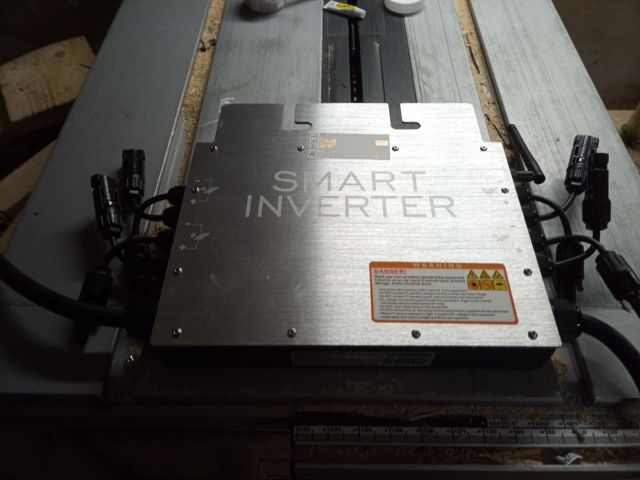

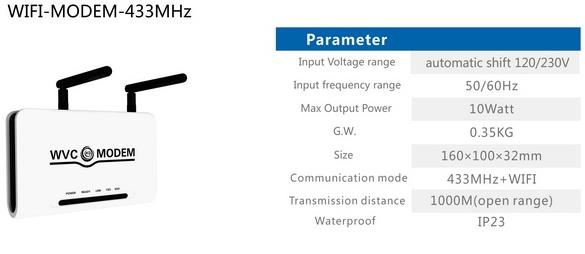

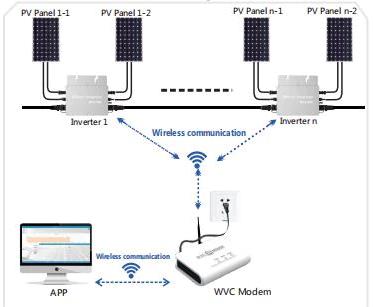

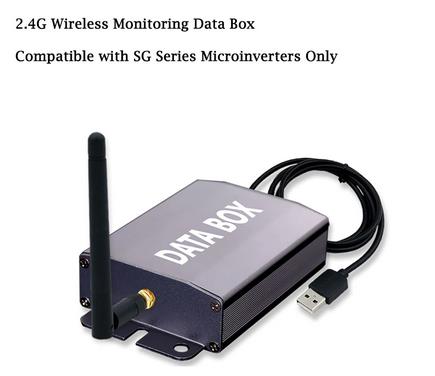

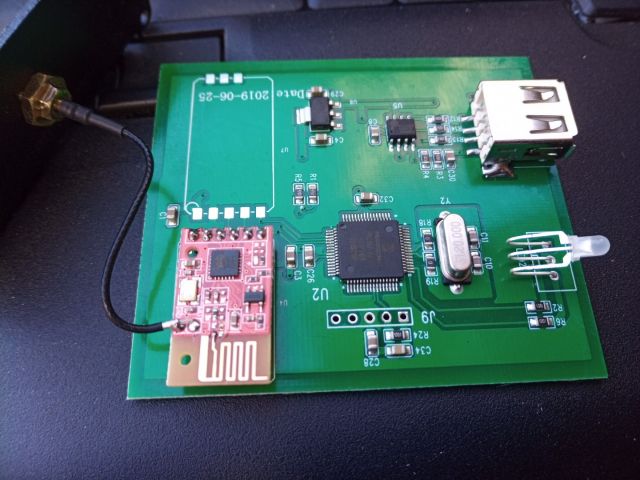

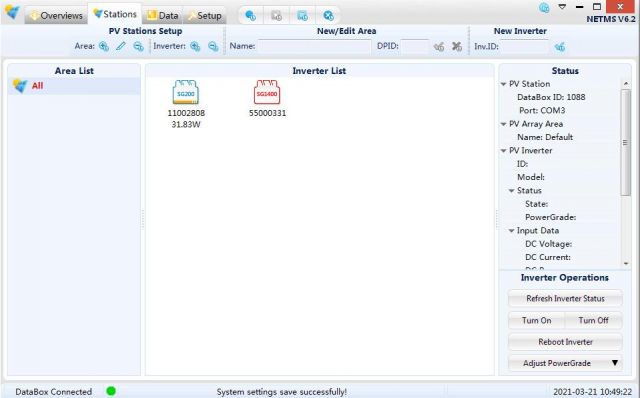

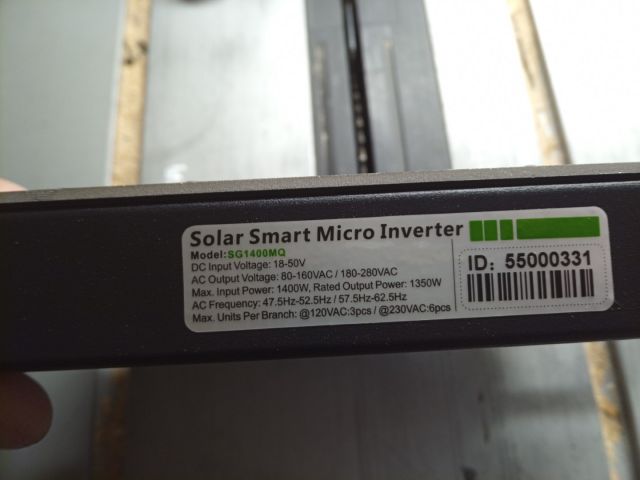

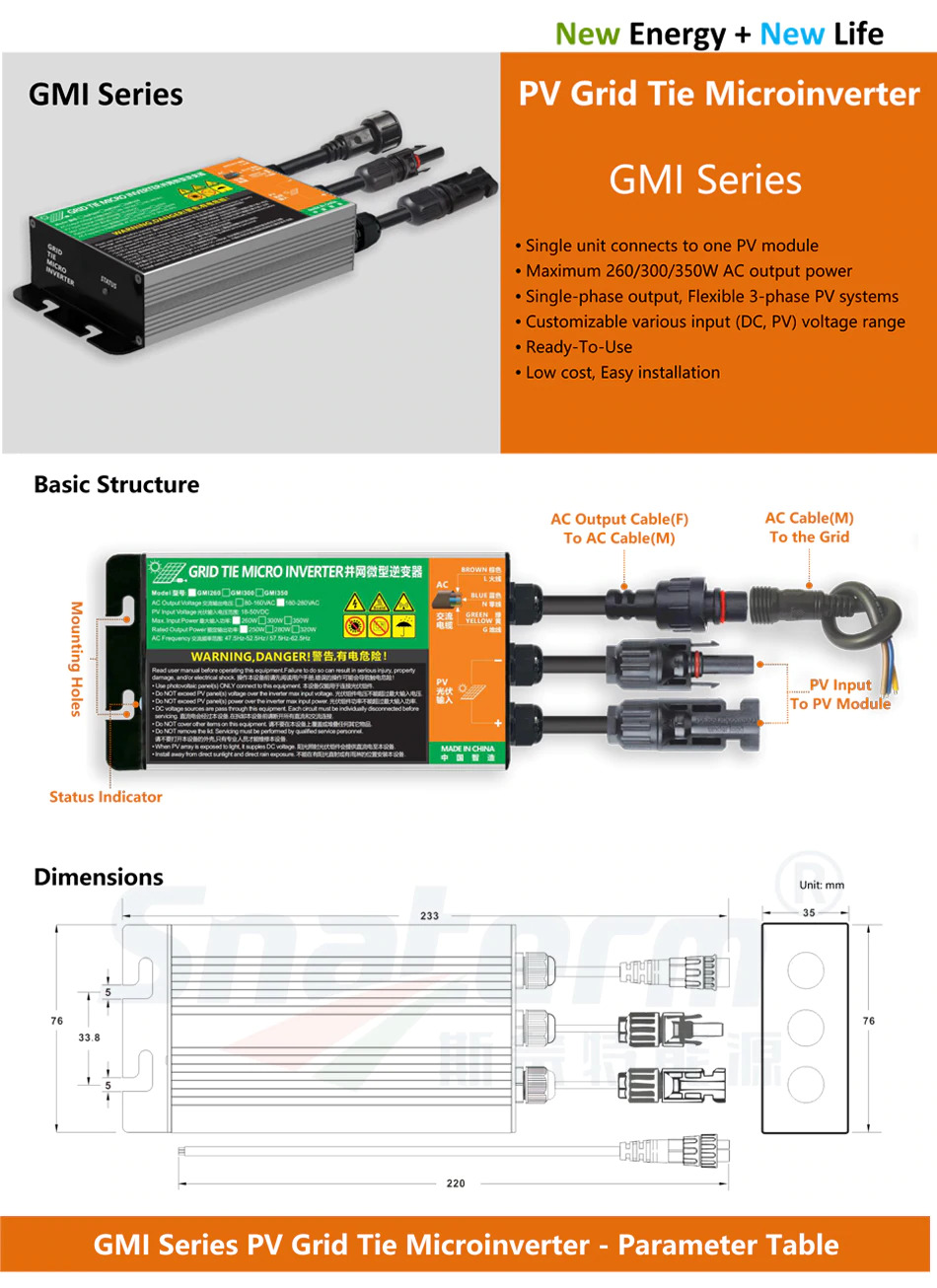

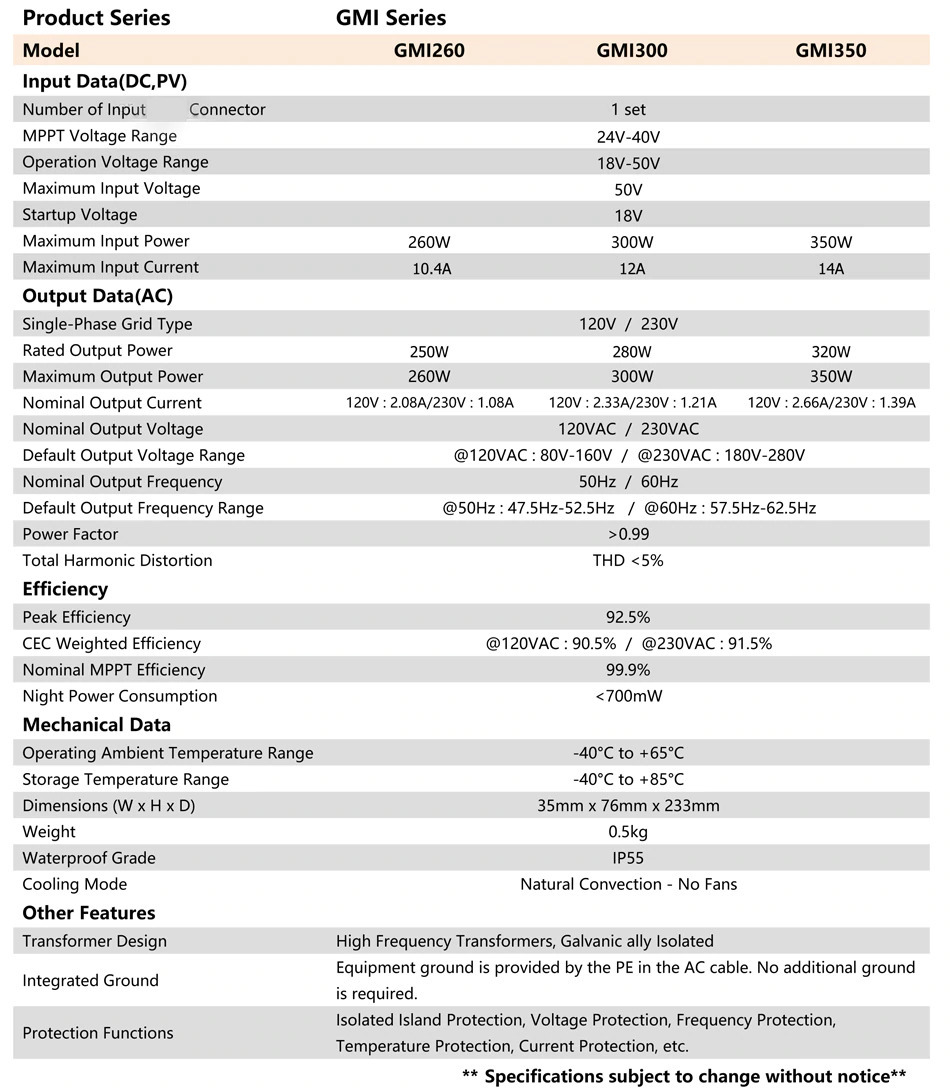

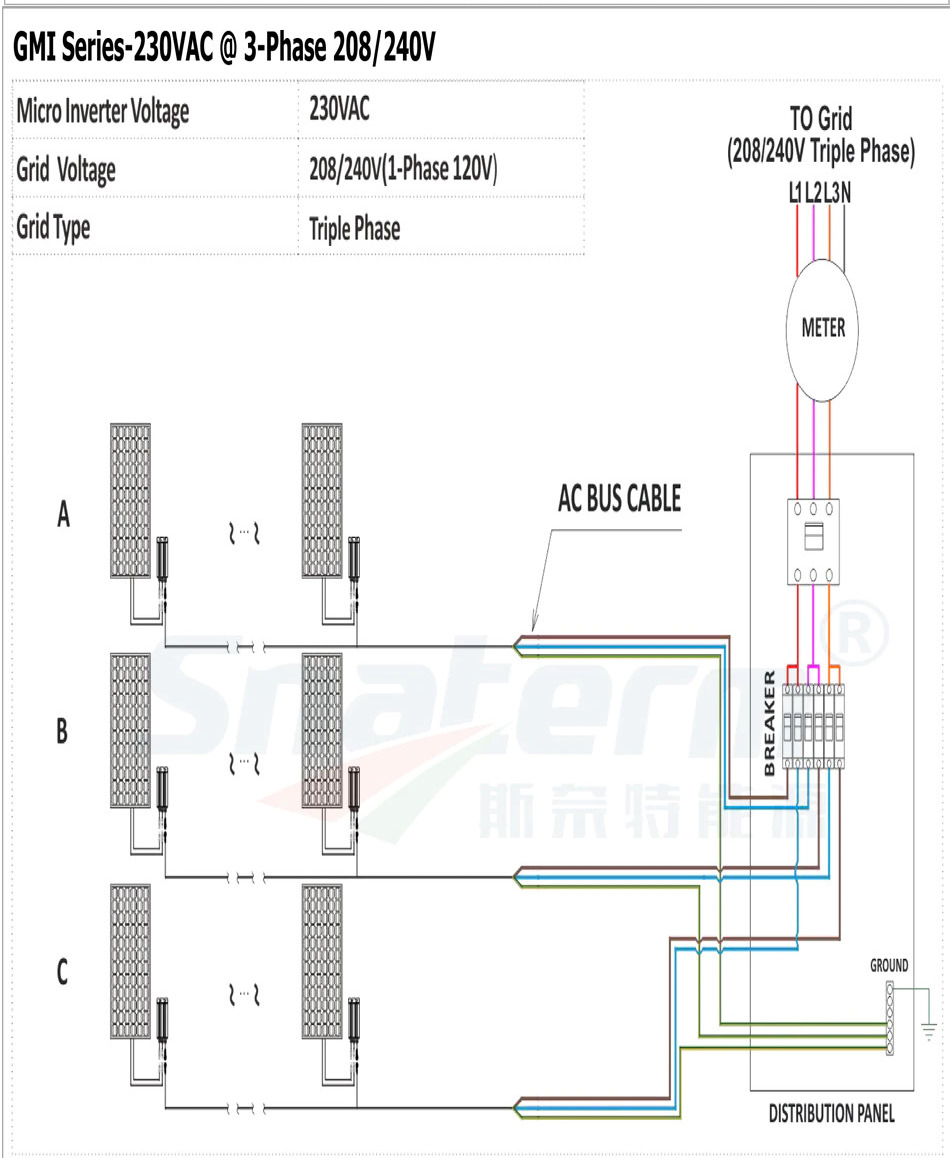

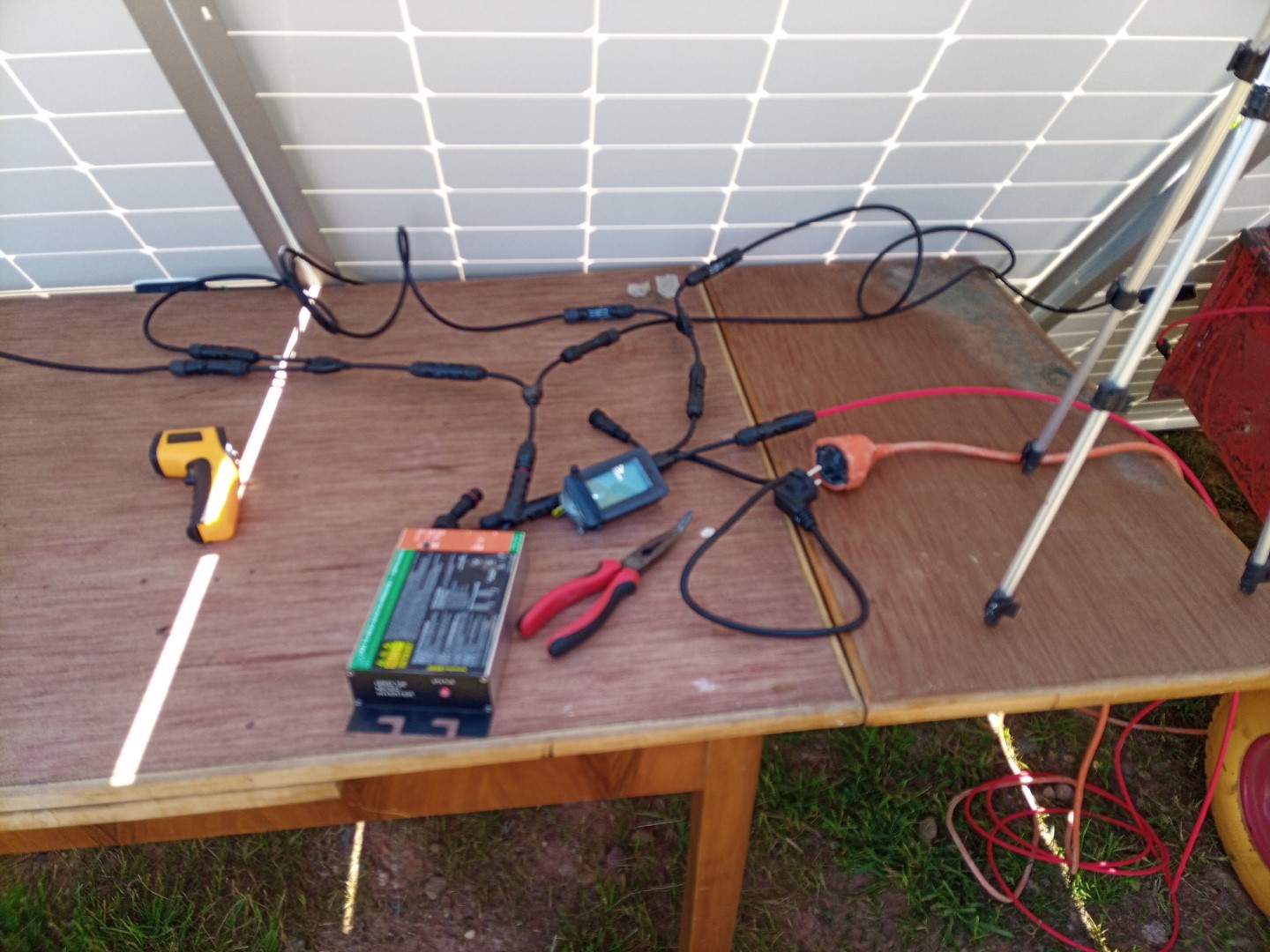

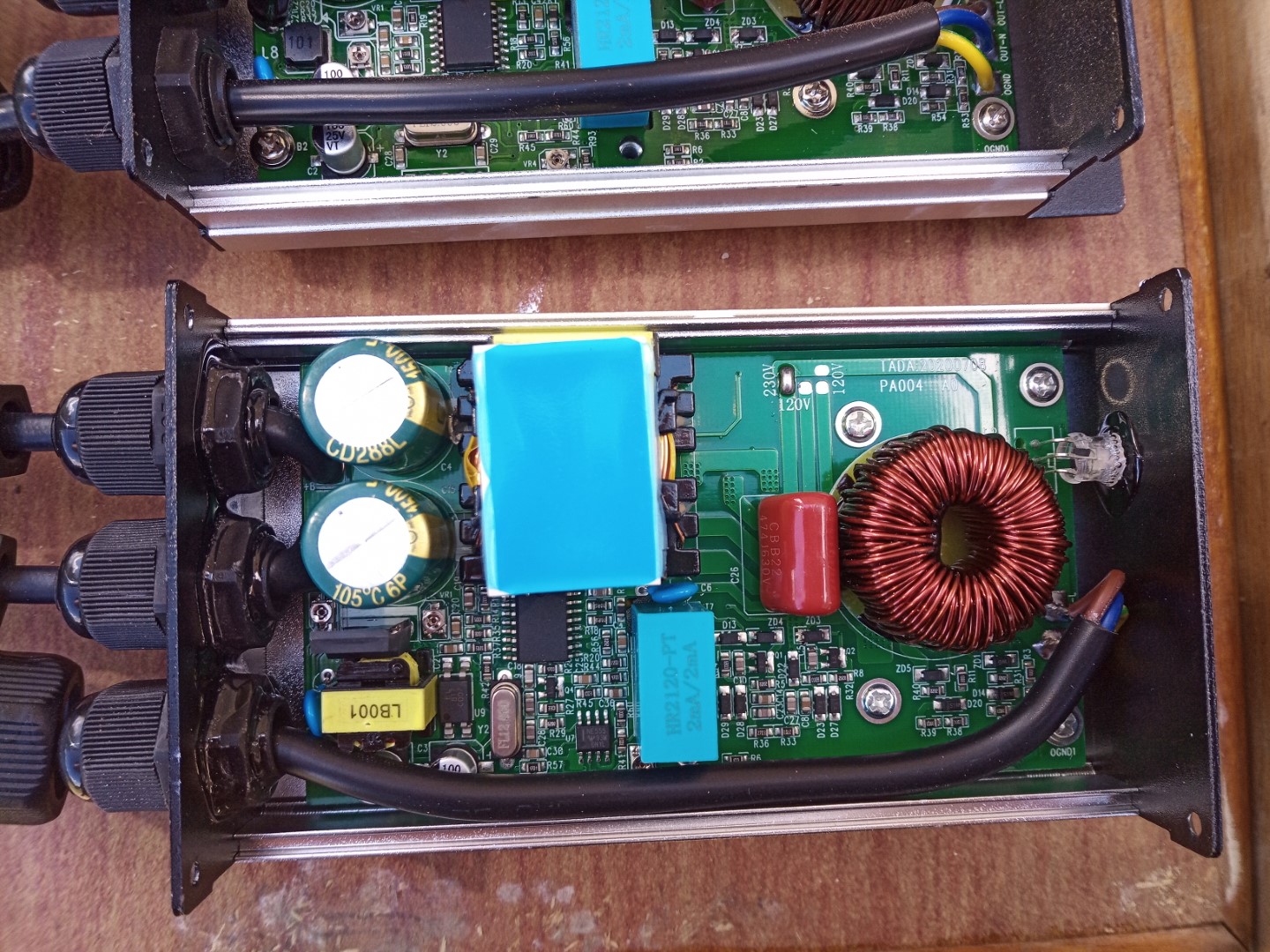

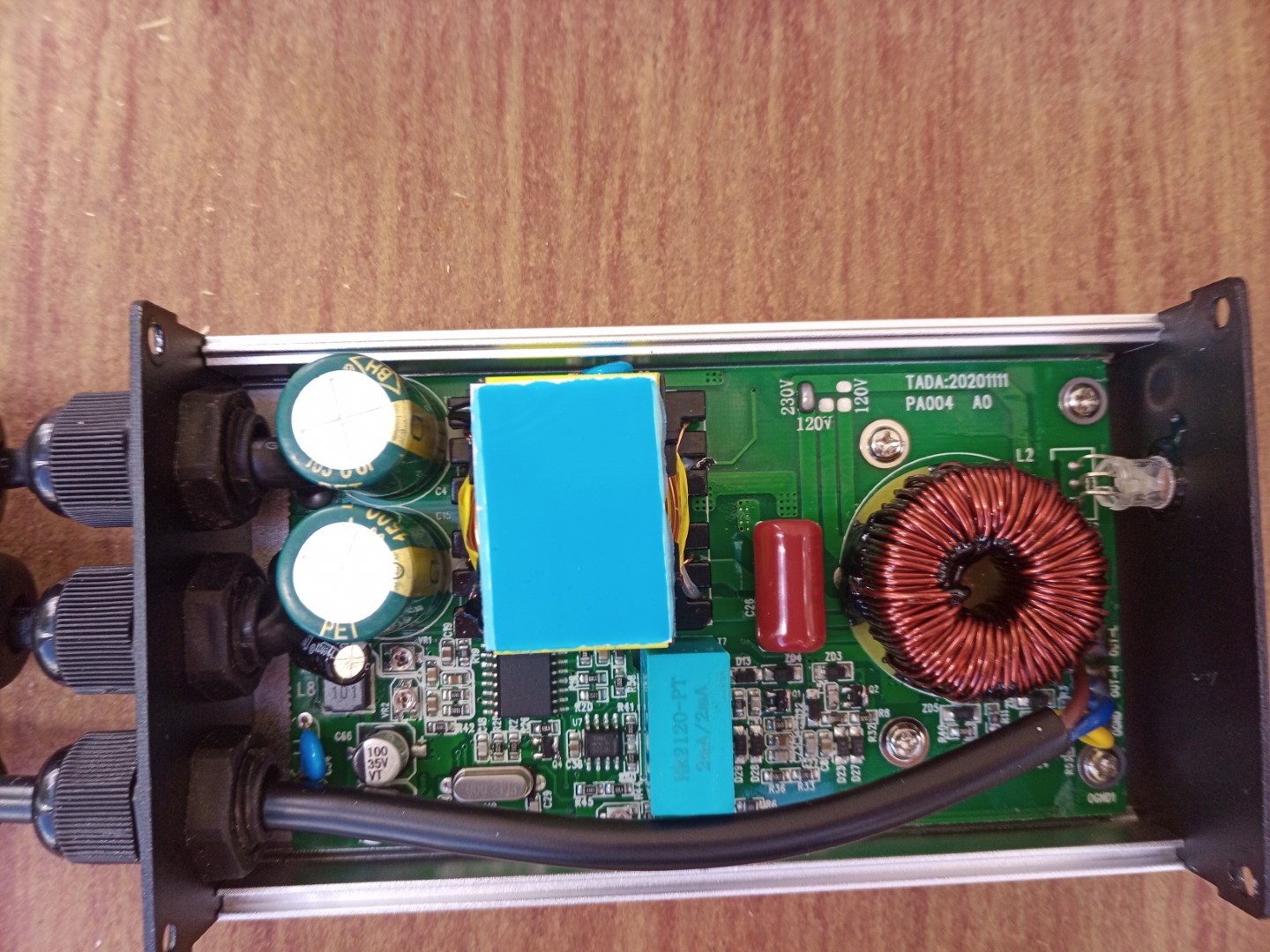

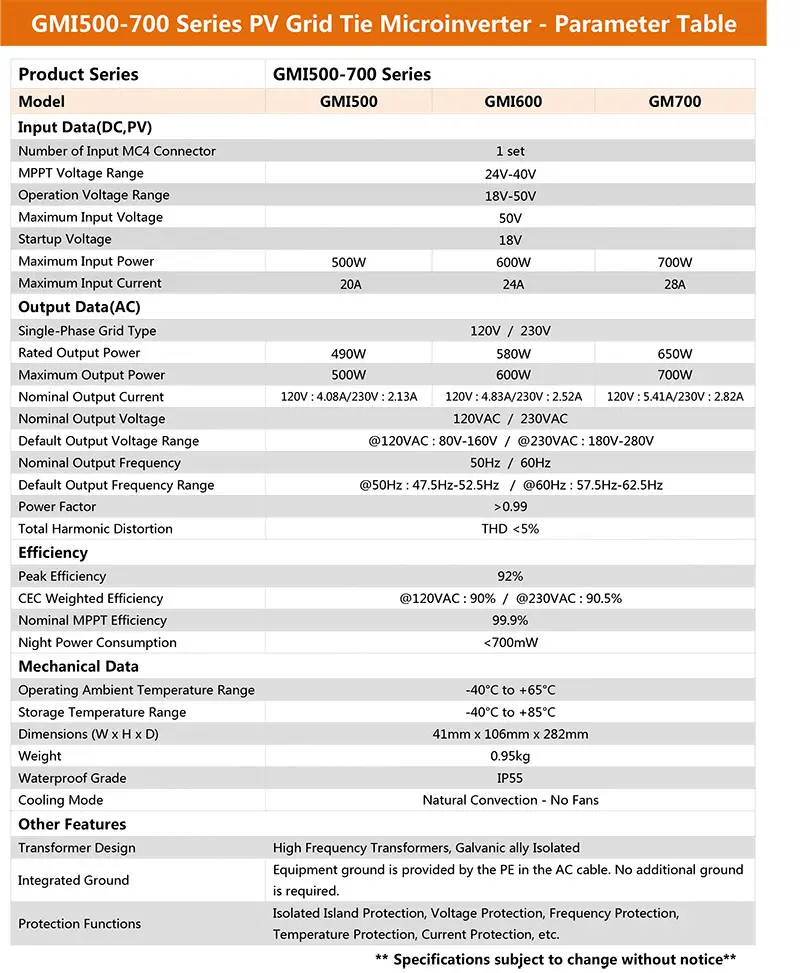

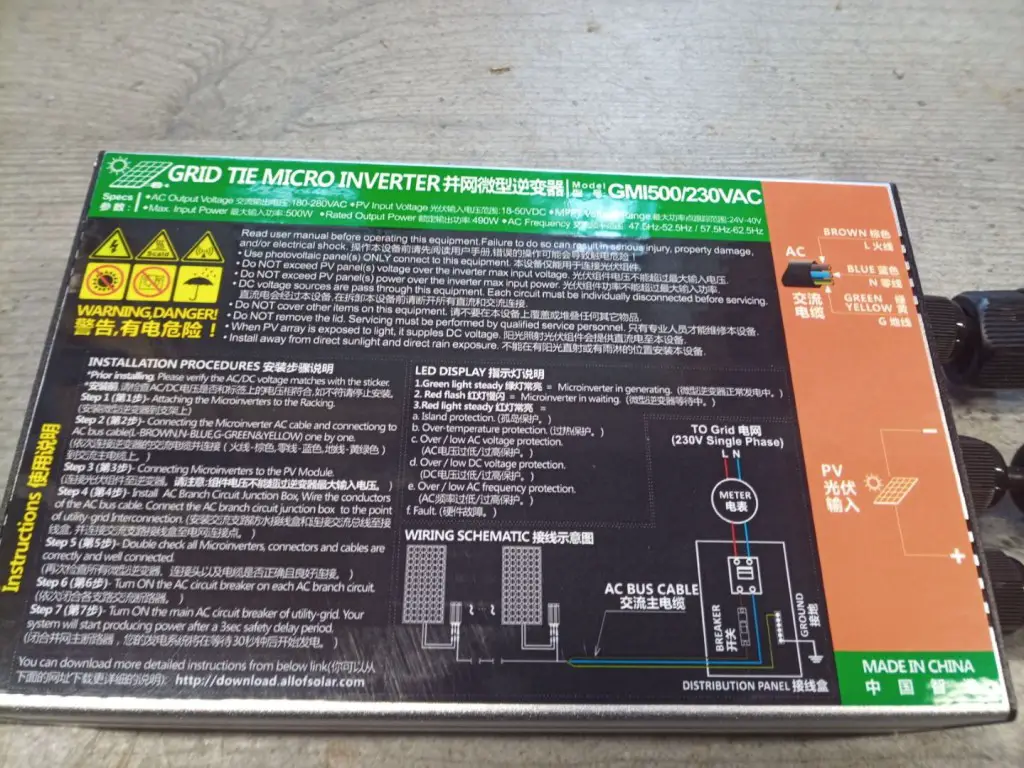

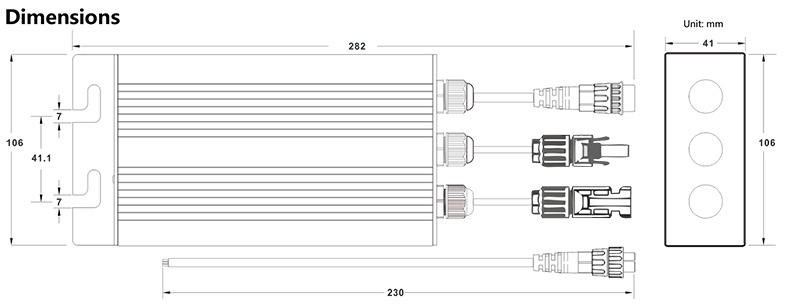

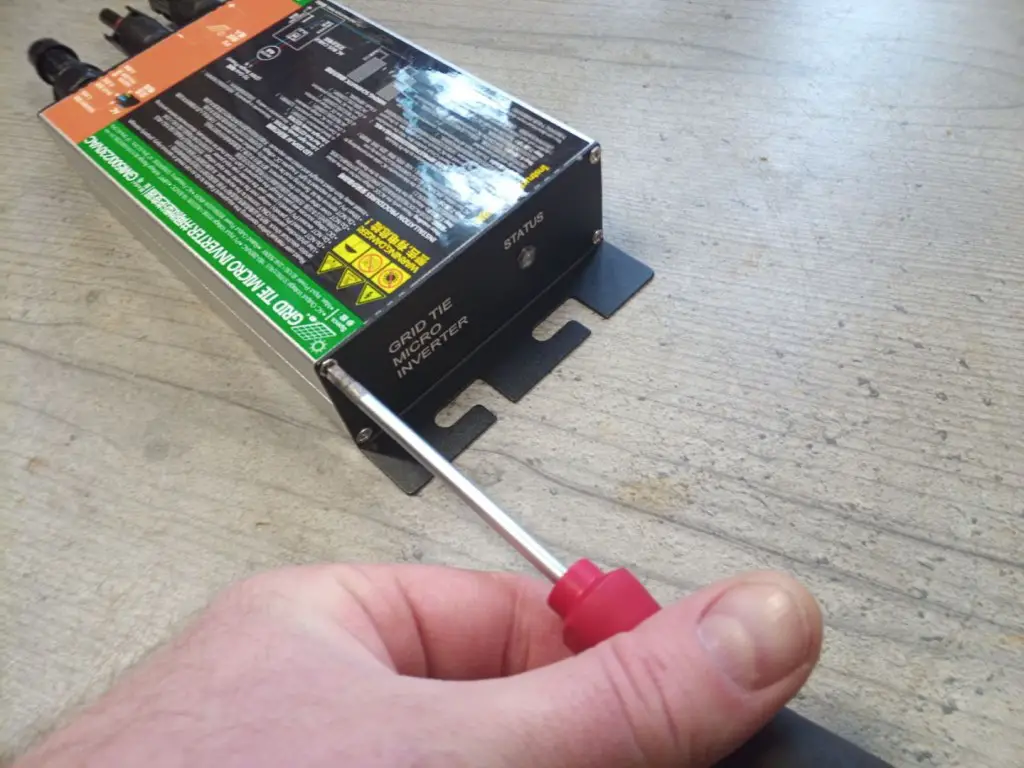

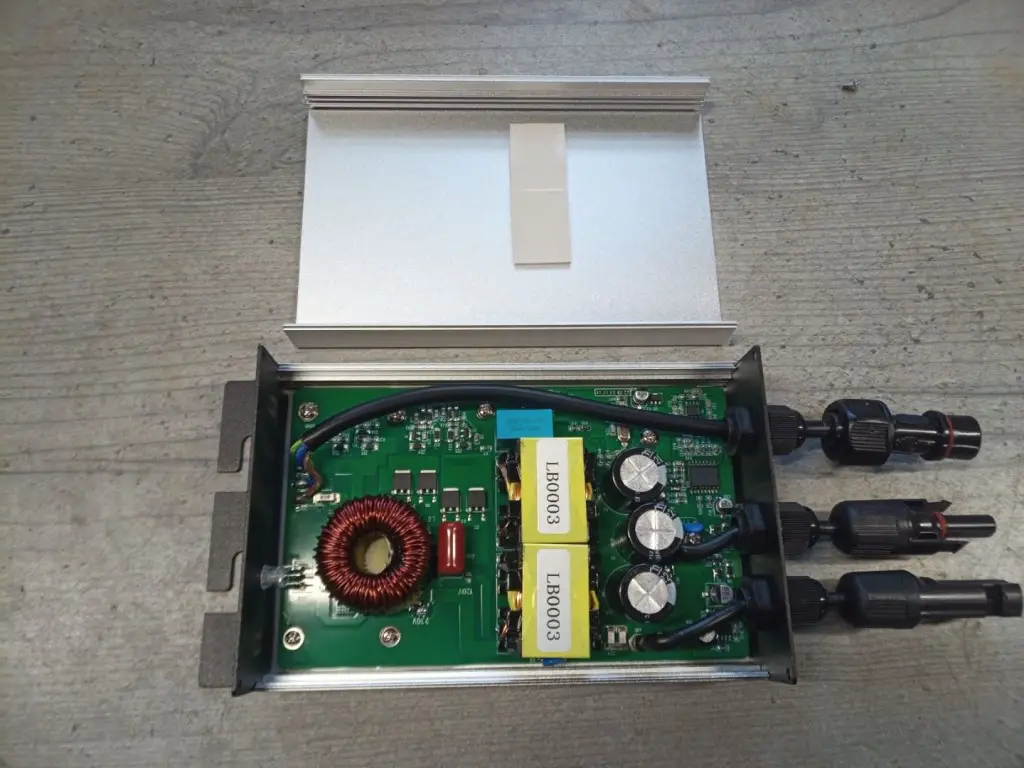

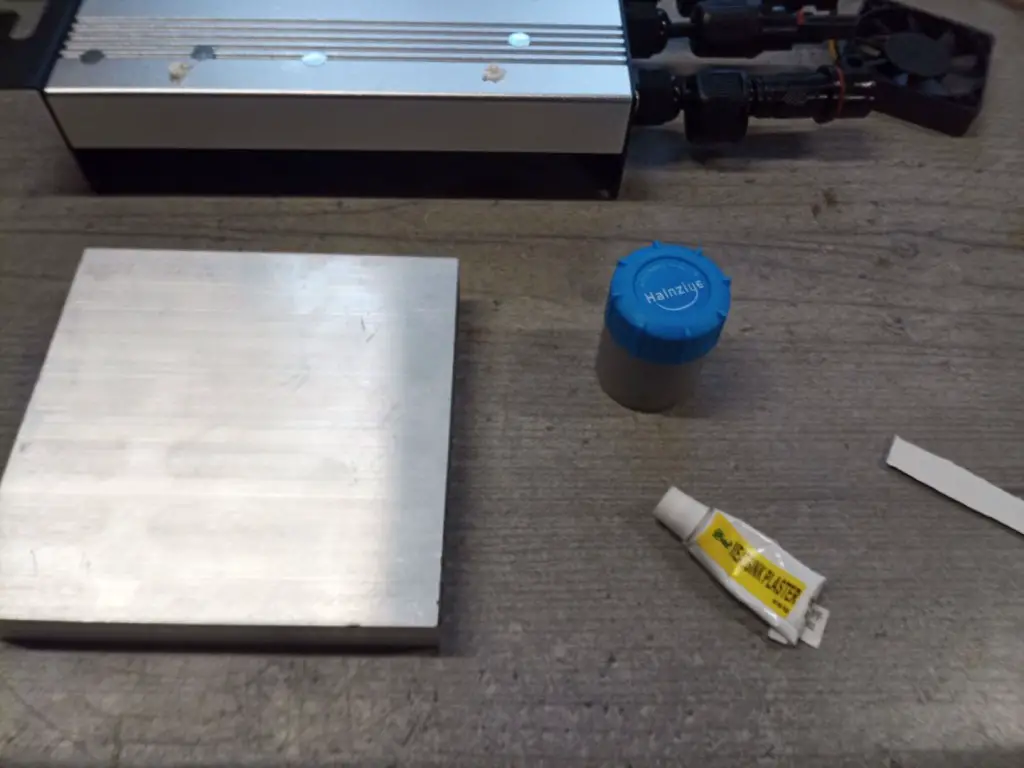

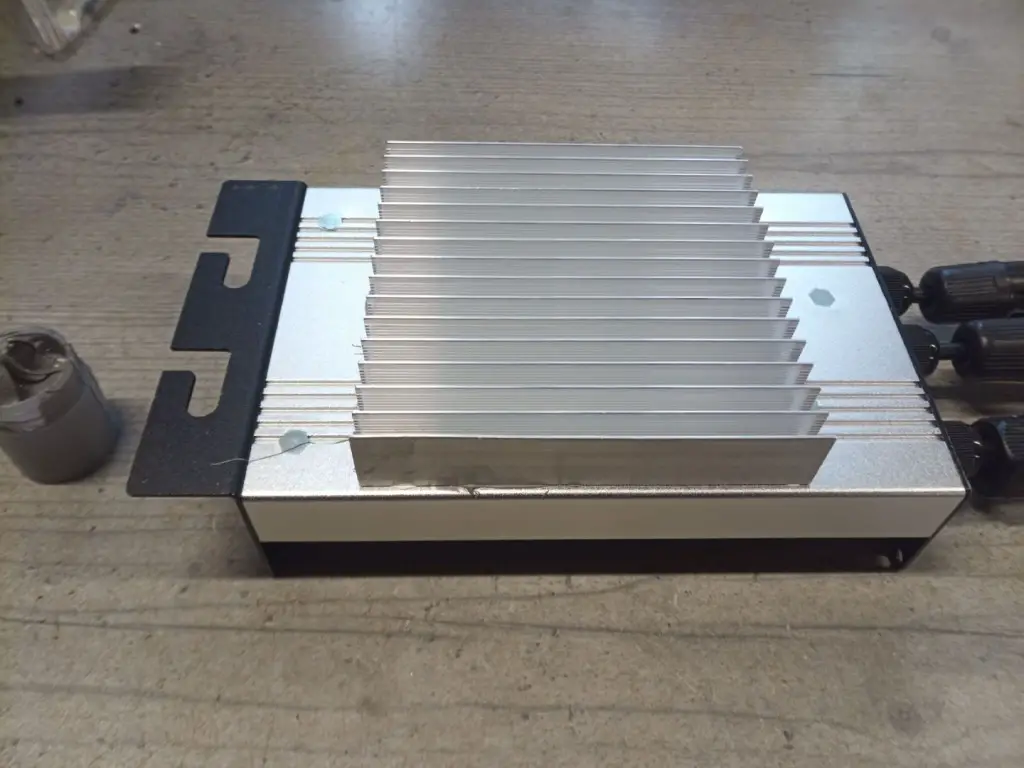

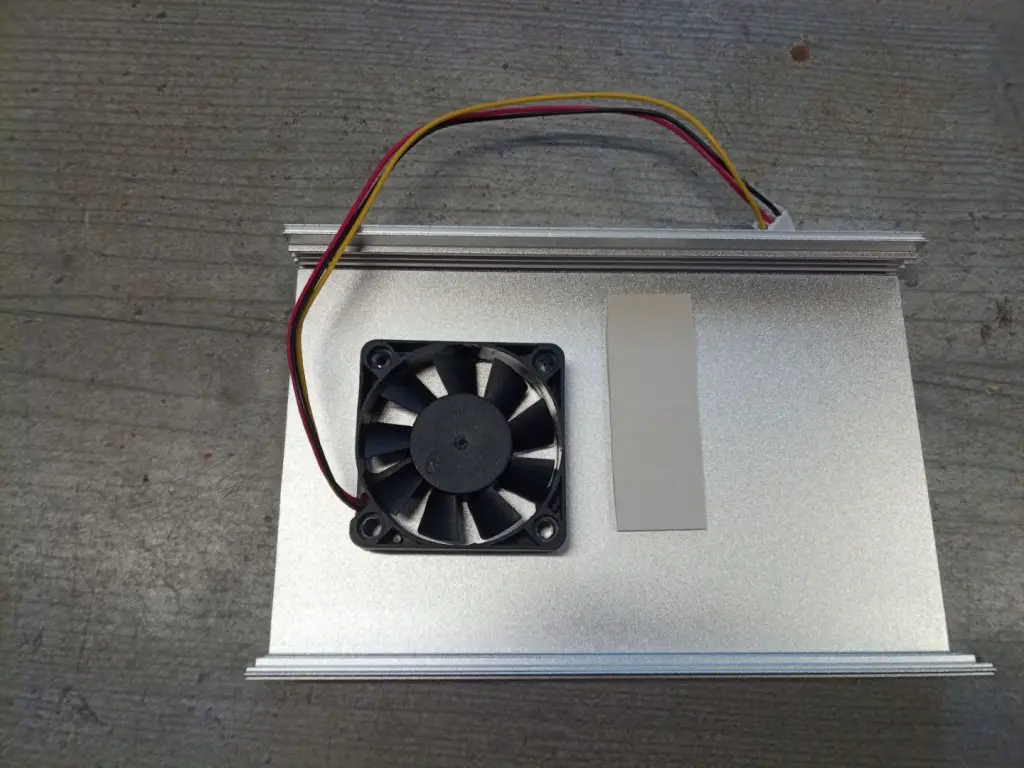

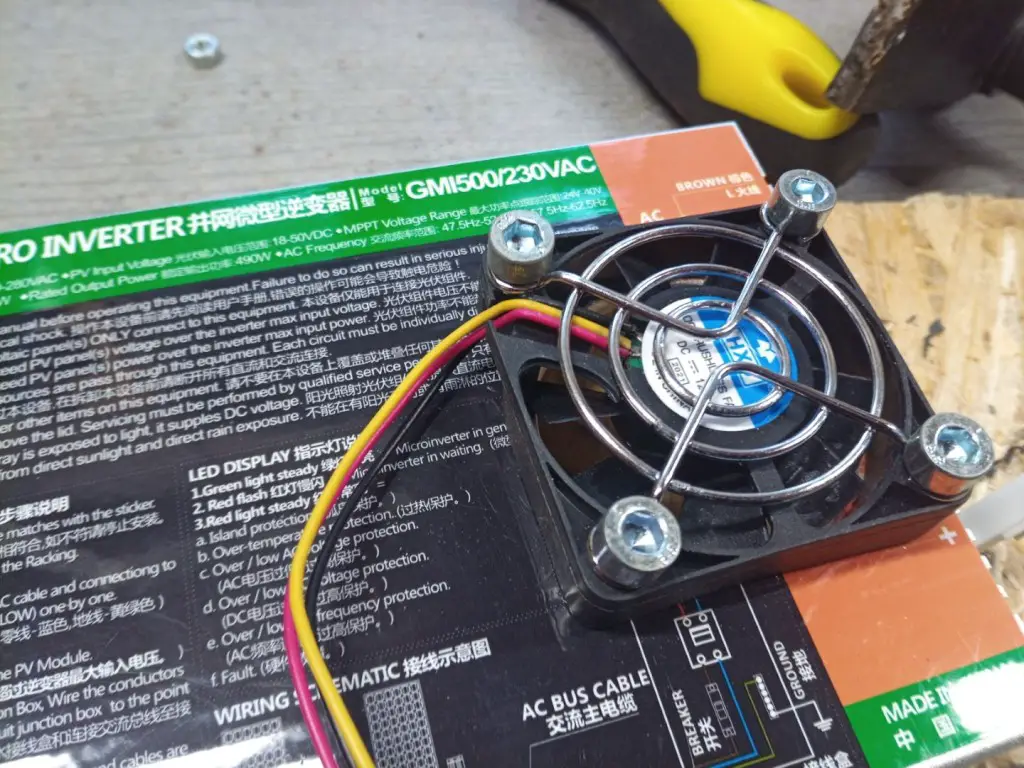

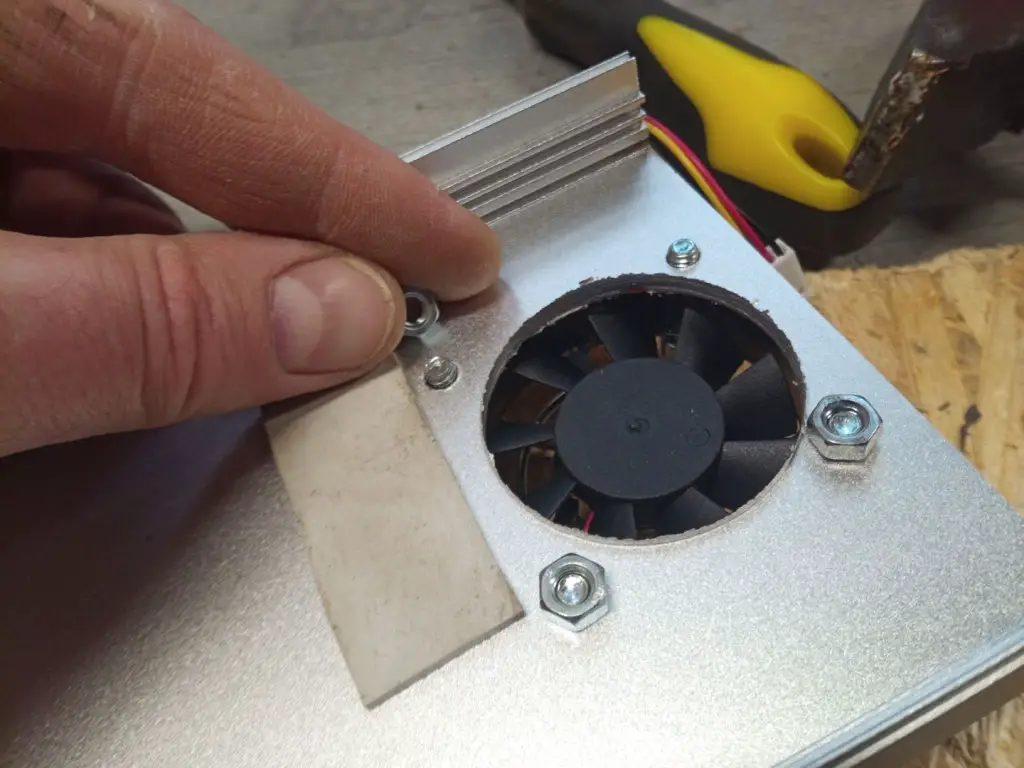

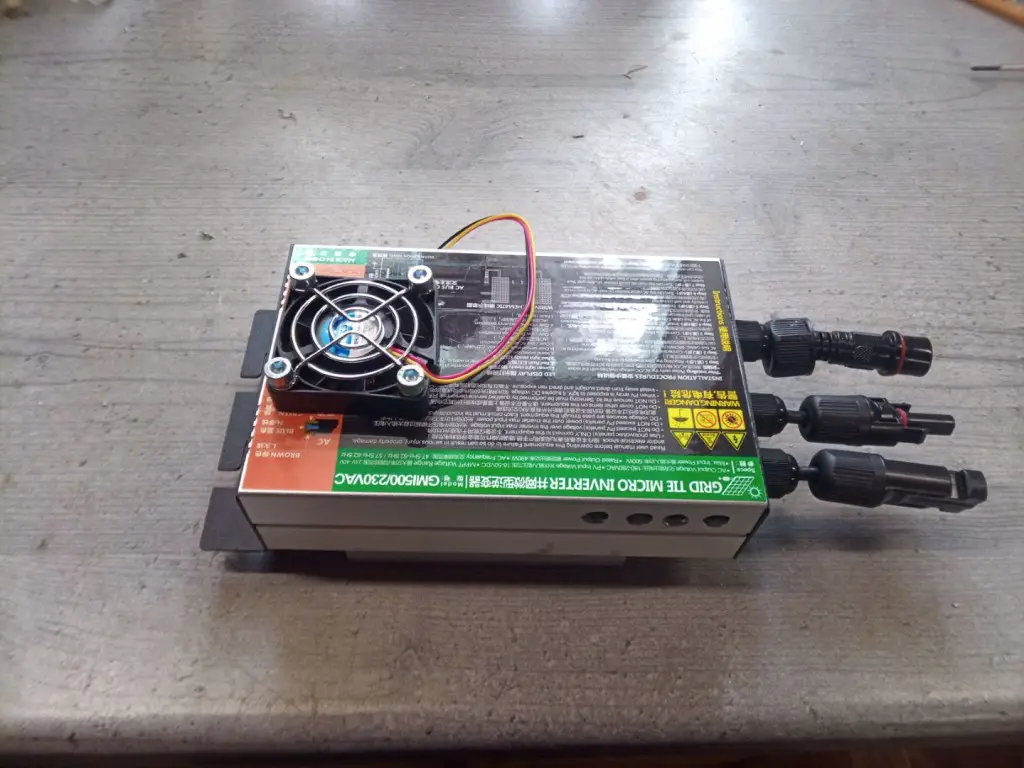

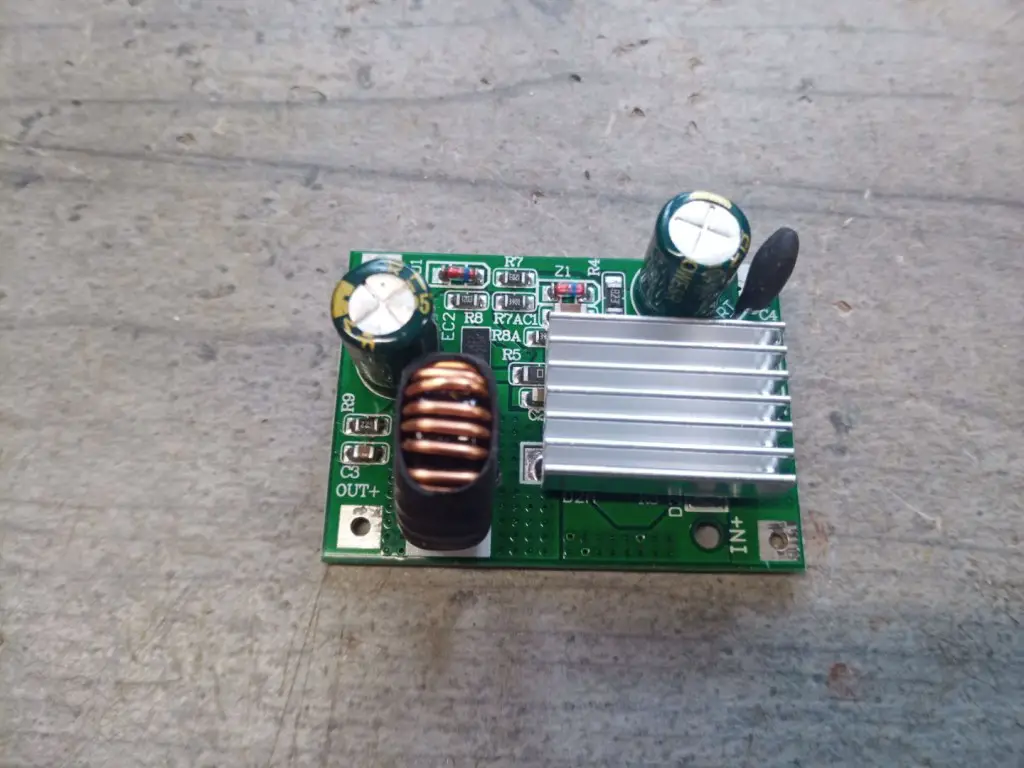

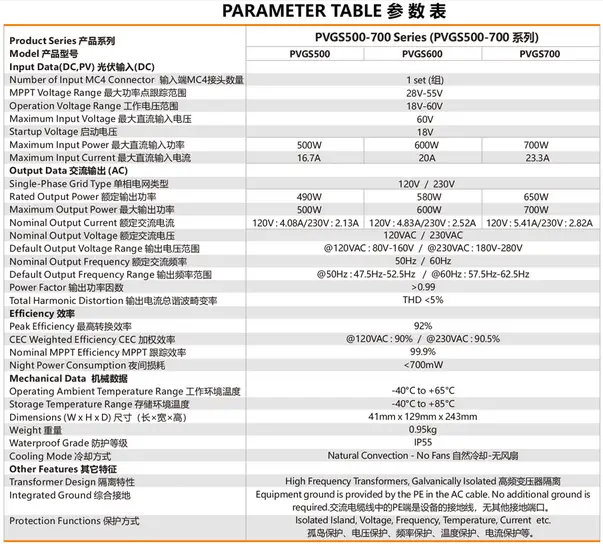

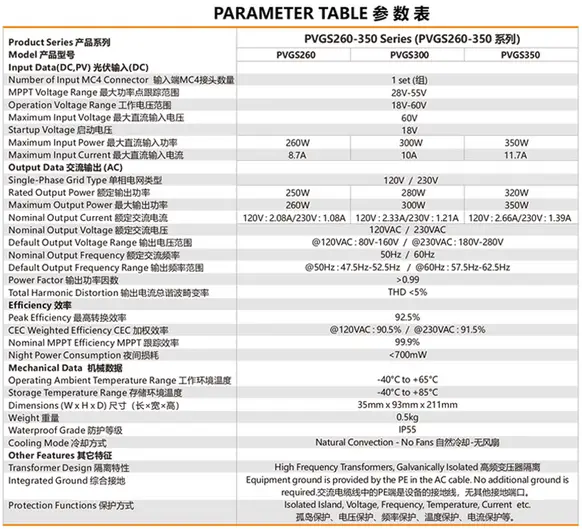

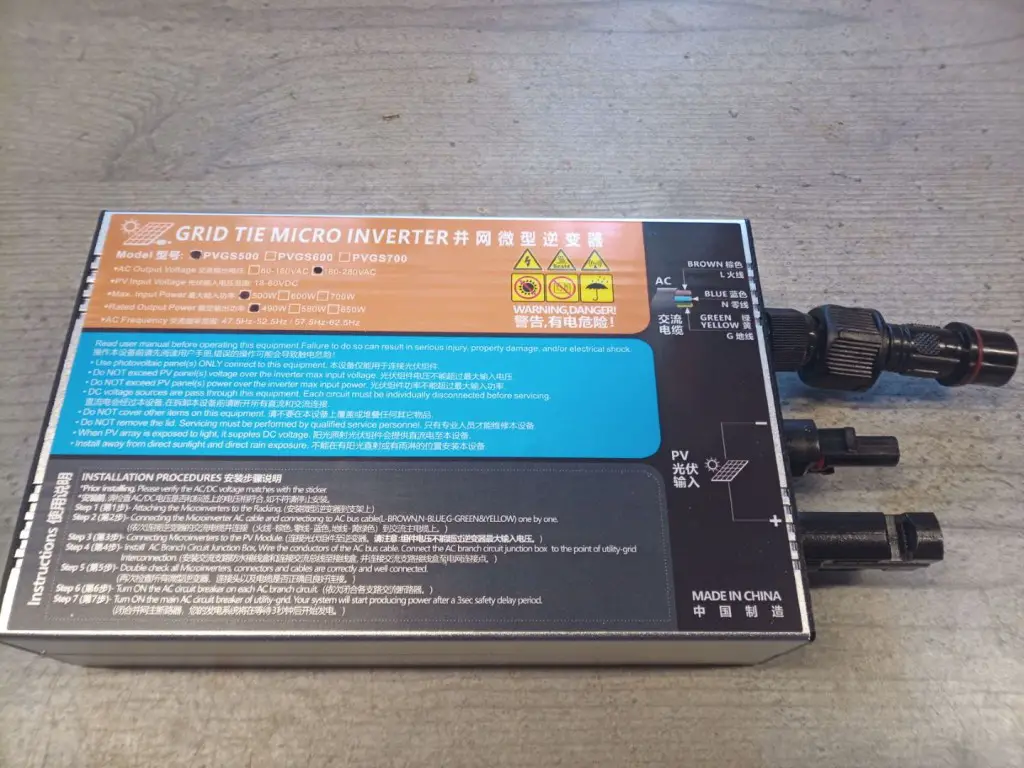

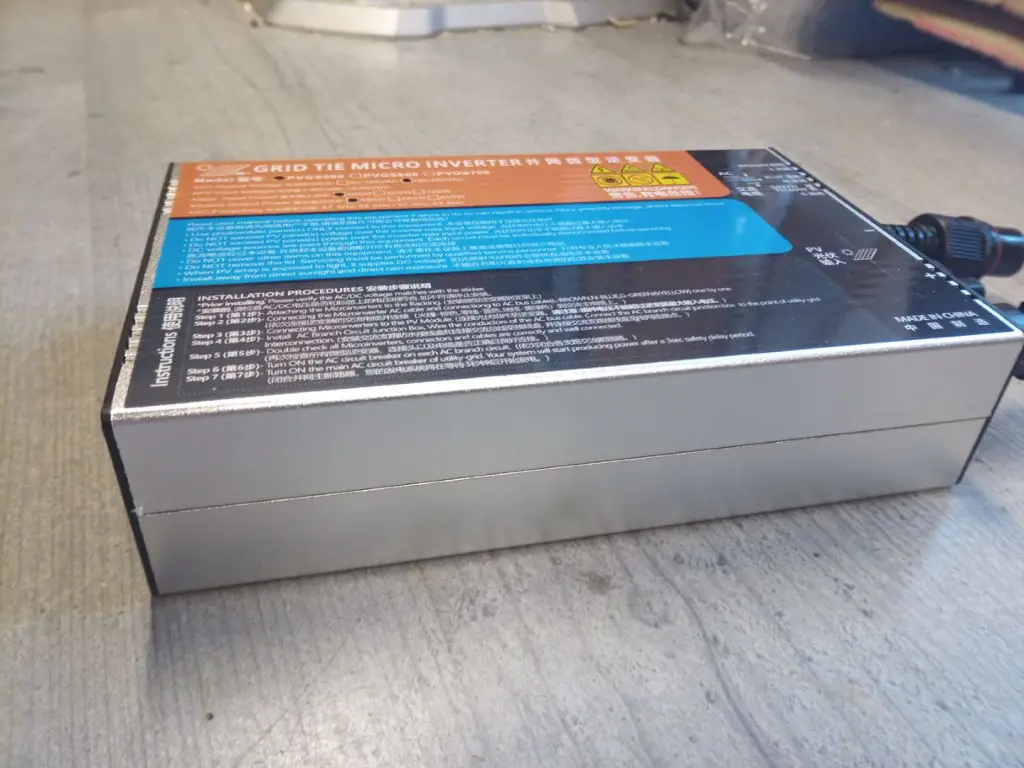

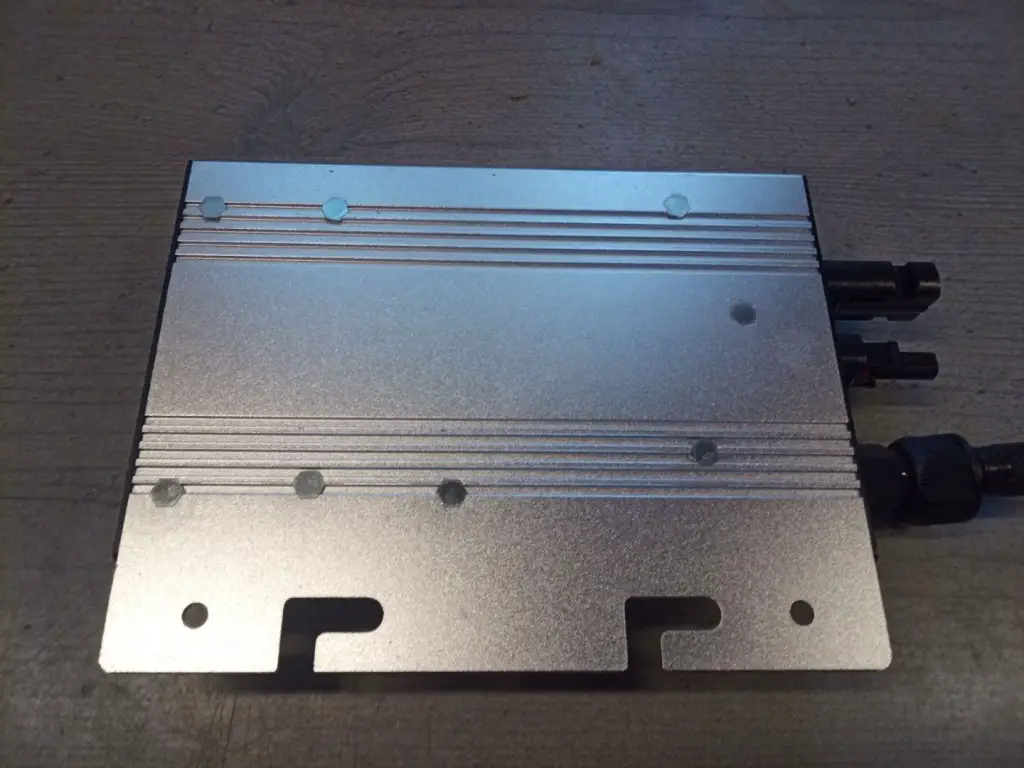

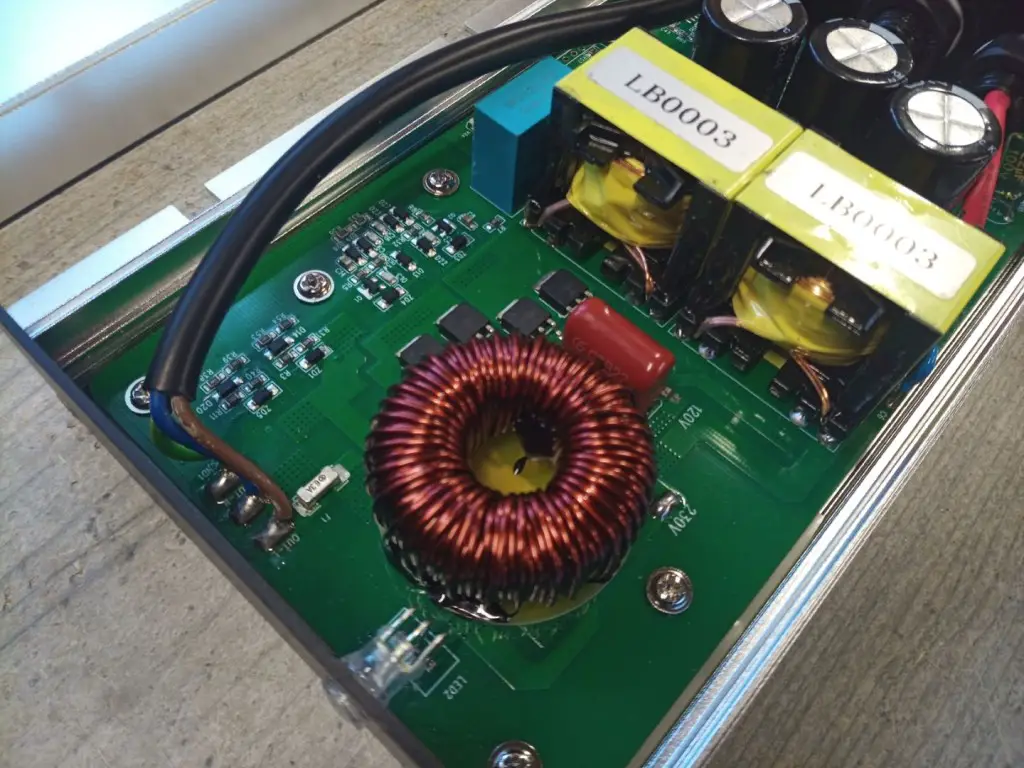

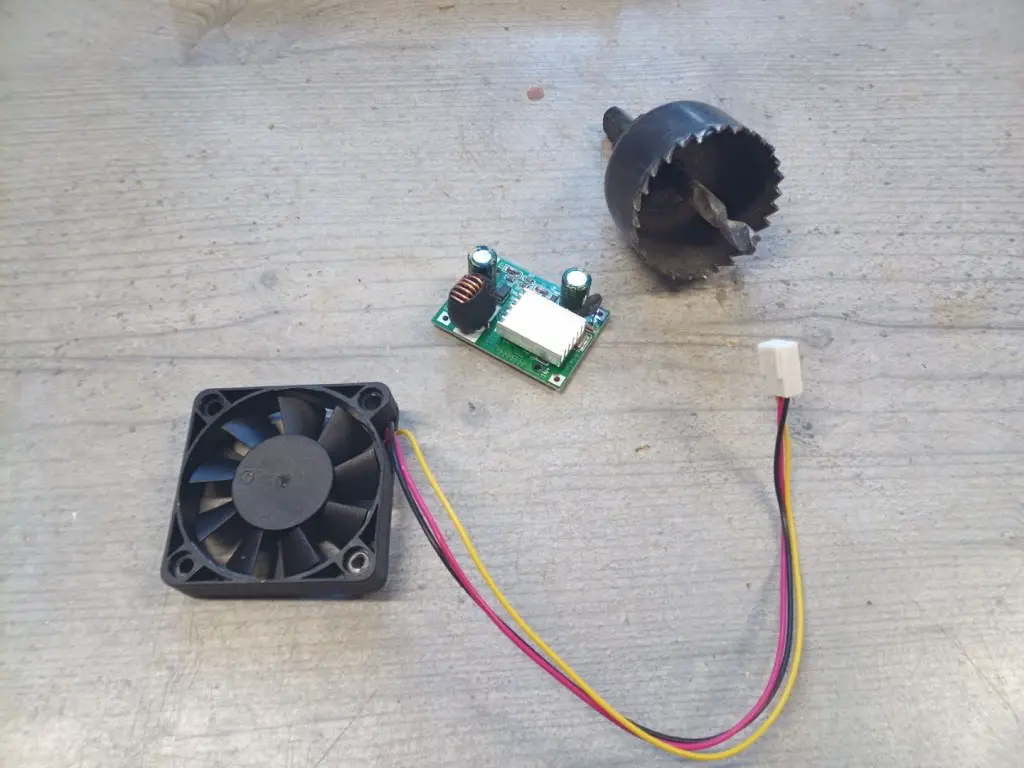

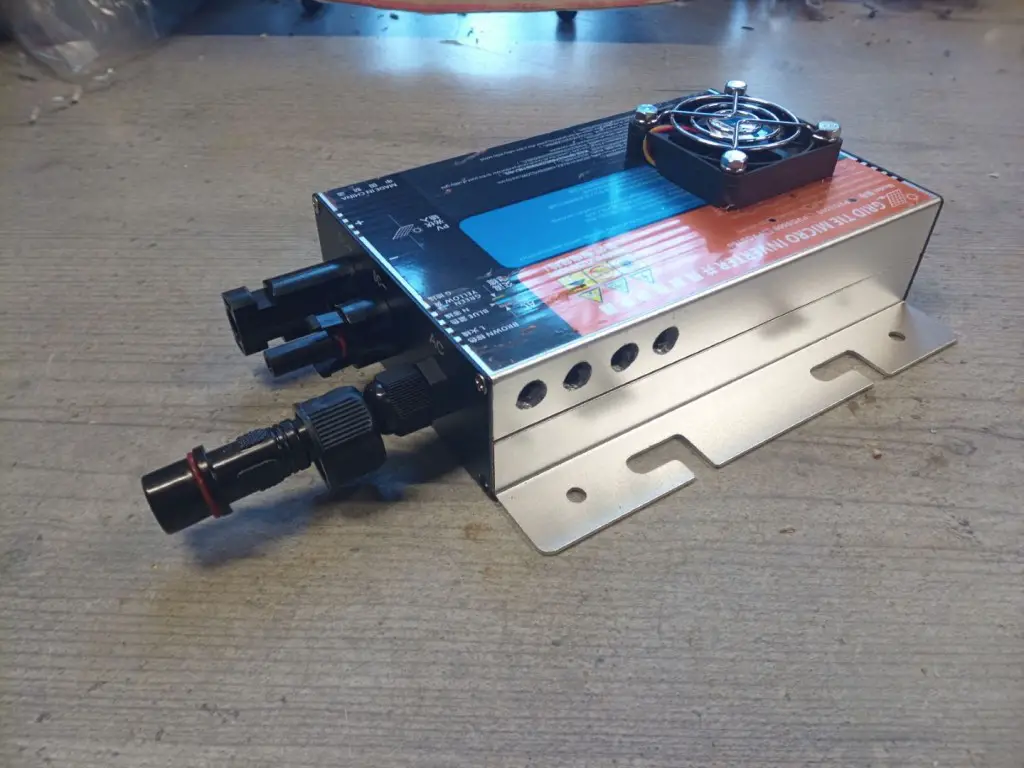

- 24 WVC / SG / GMI / PVGS Mikroinverter

- 25 Schritt-für-Schritt zur 18650 Powerwall

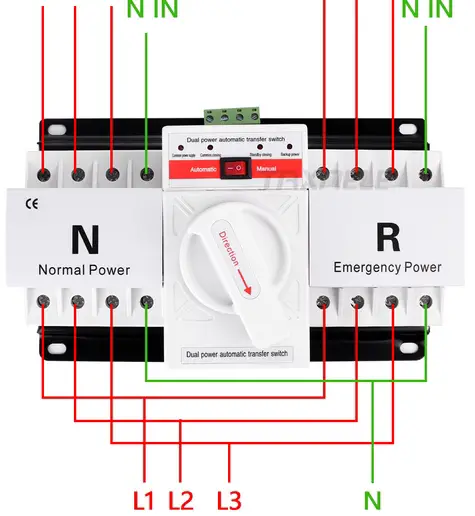

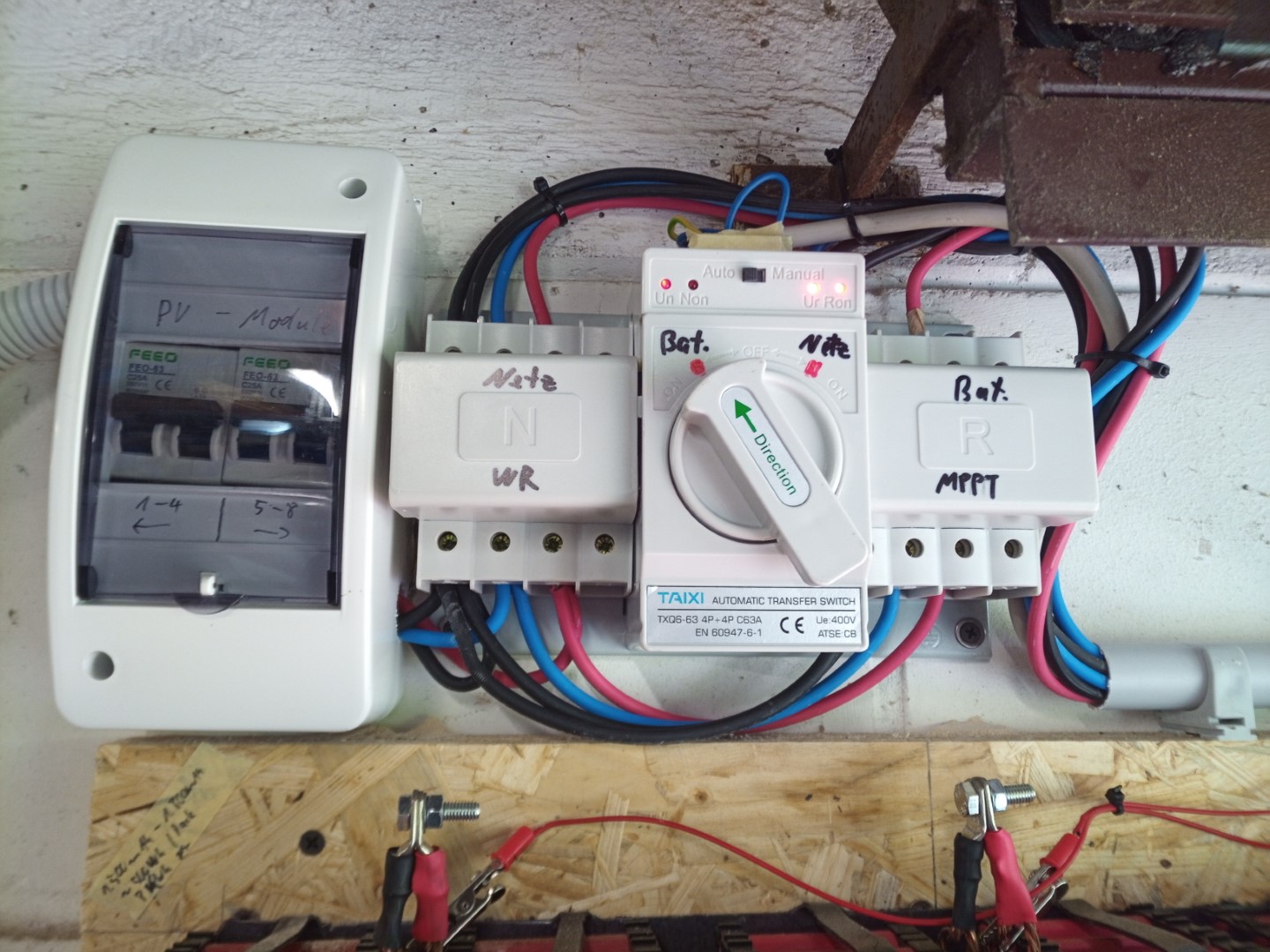

- 26 ATS - Automatic Transfer Switch

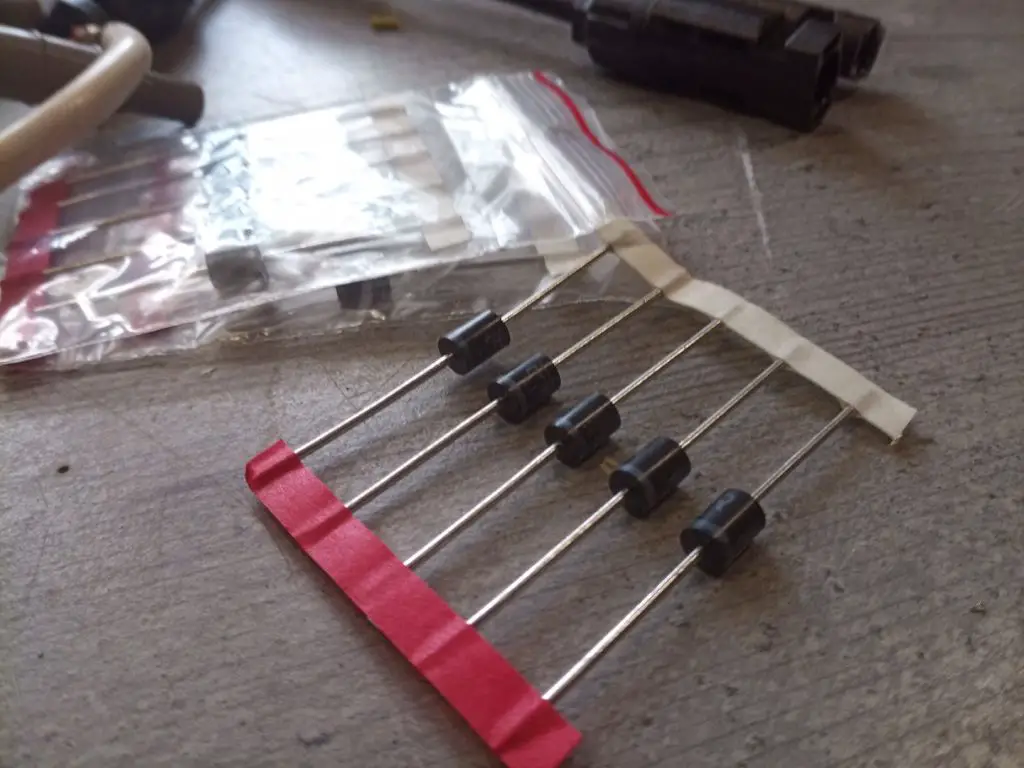

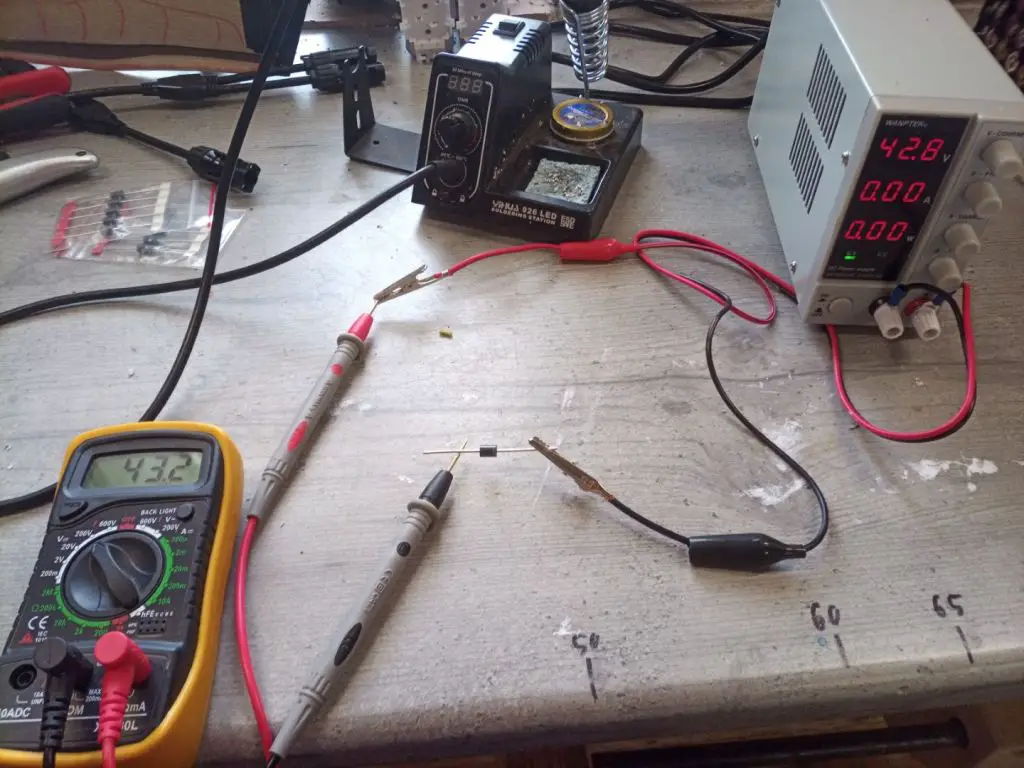

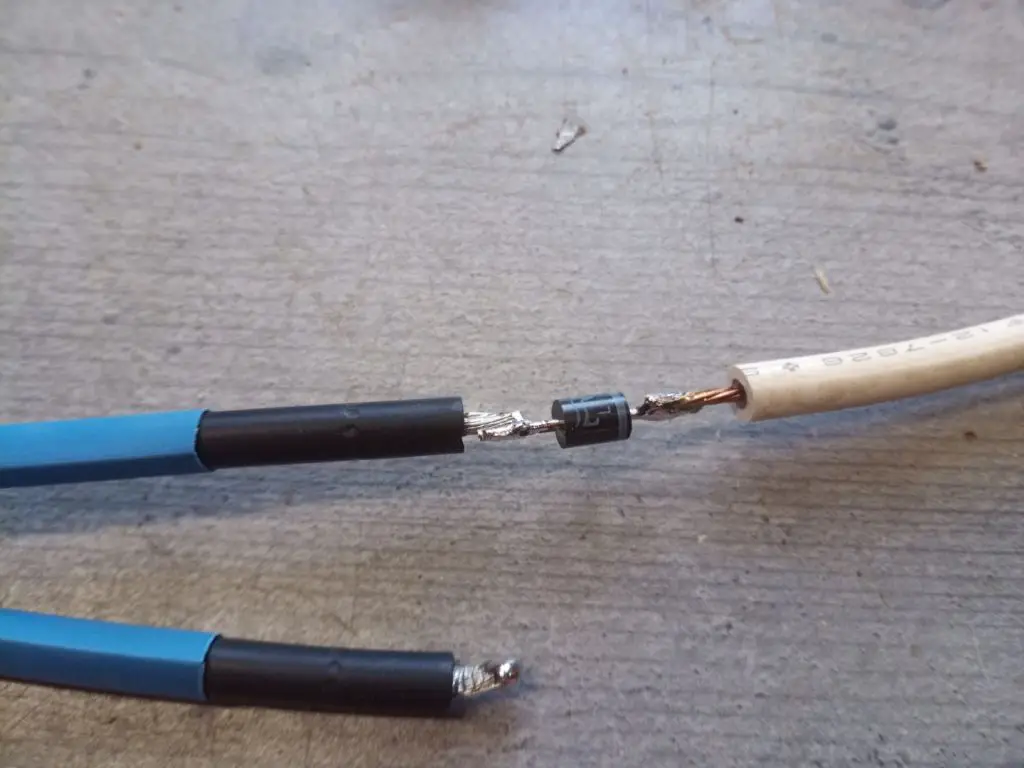

- 27 Schottky Sperrdioden für Parallelschaltung

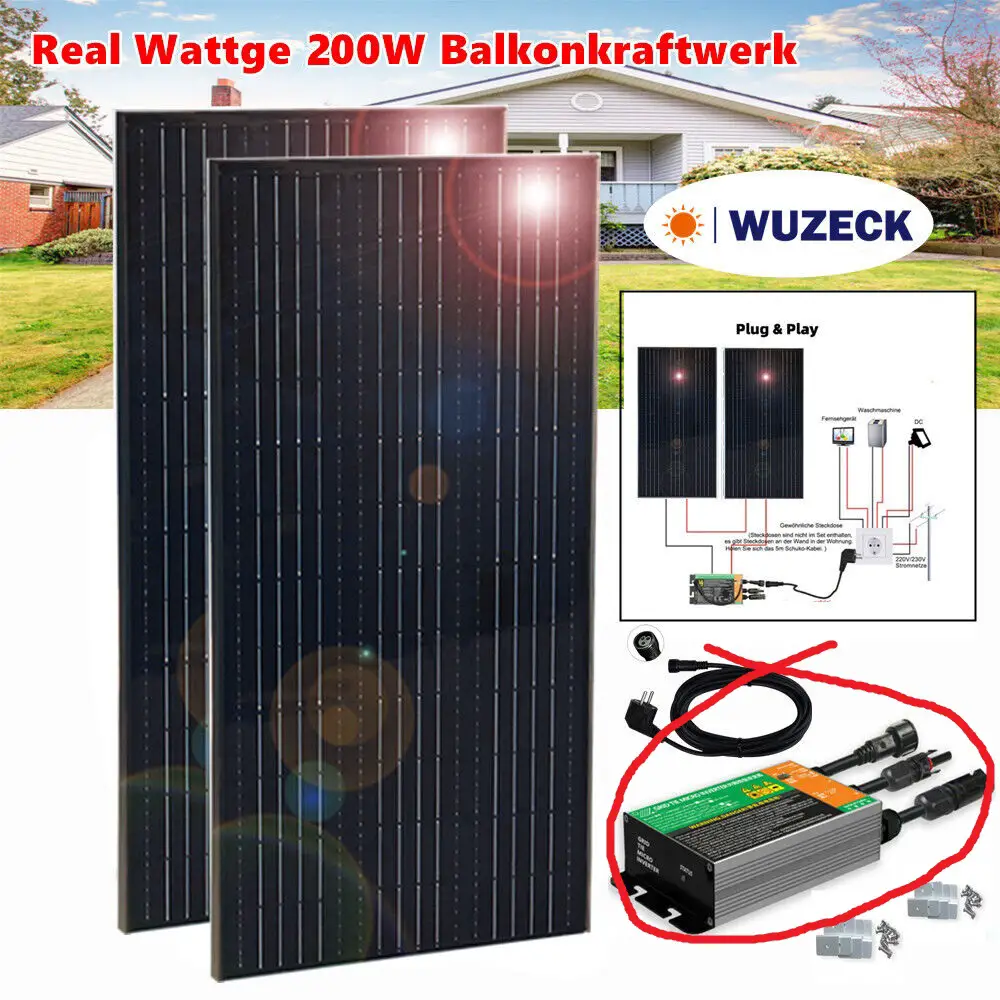

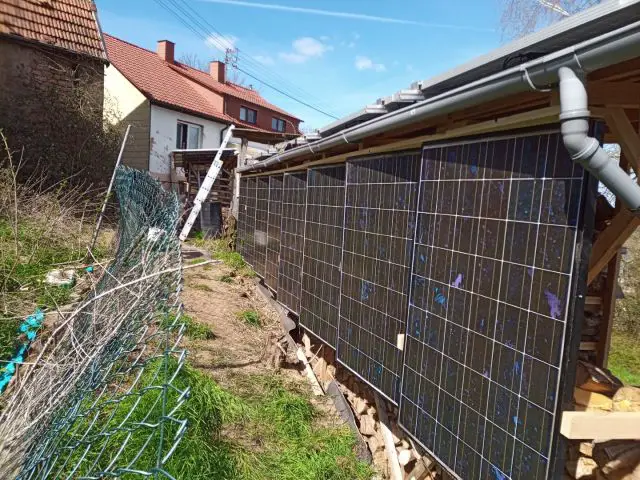

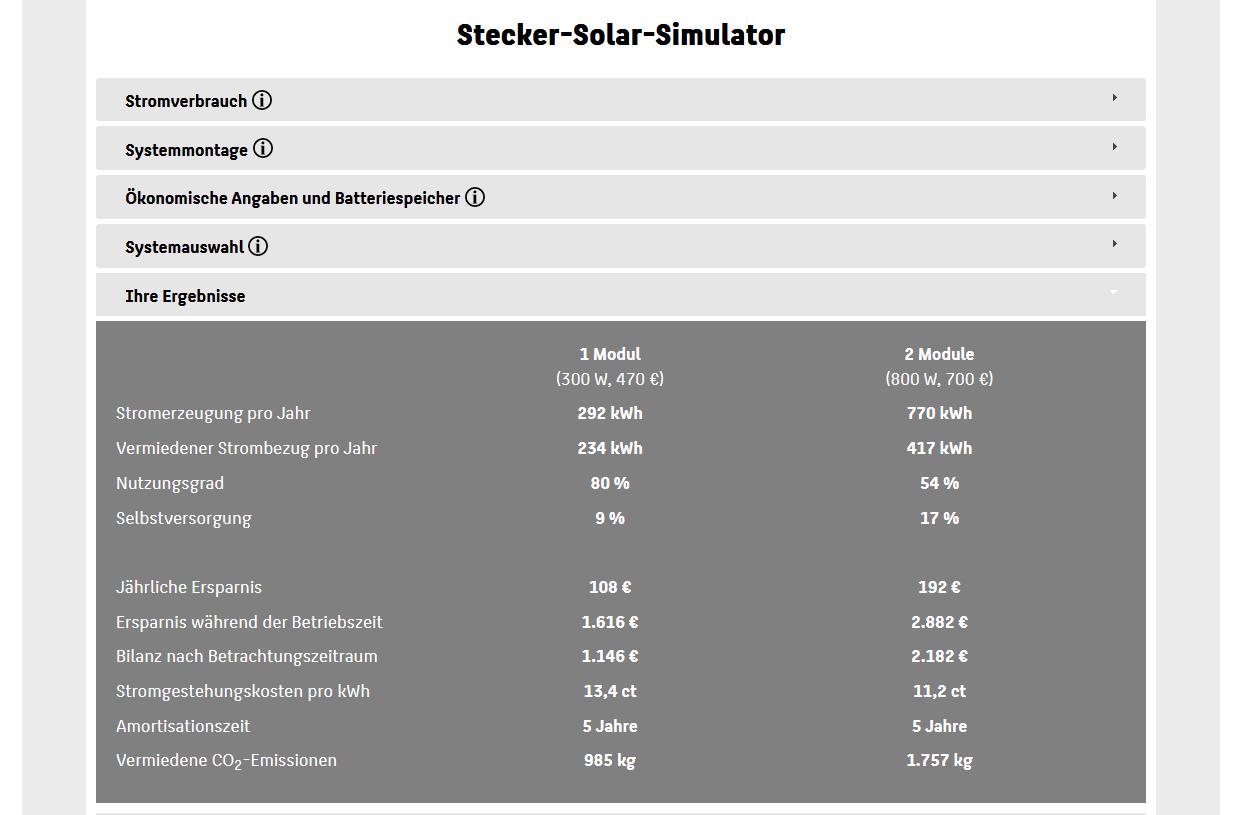

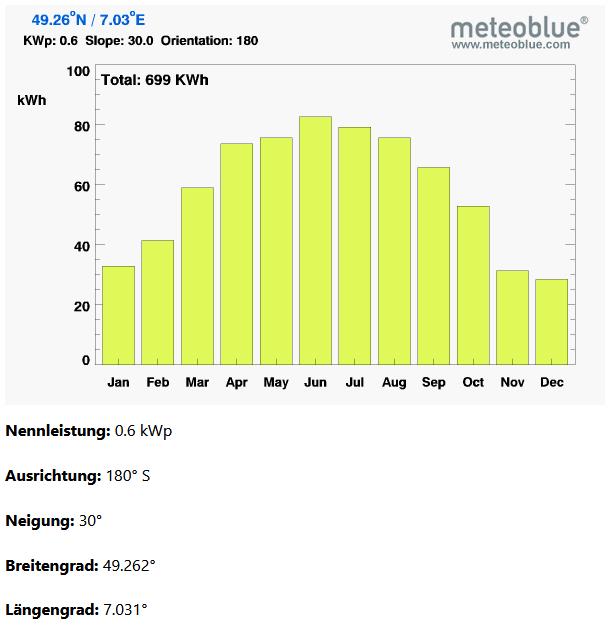

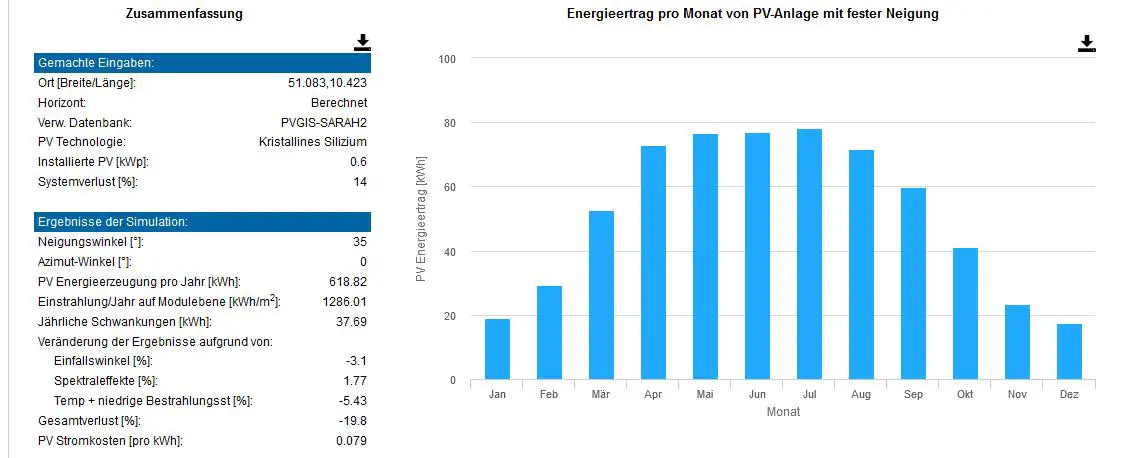

- 28 Balkonsolar & Balkonkraftwerk

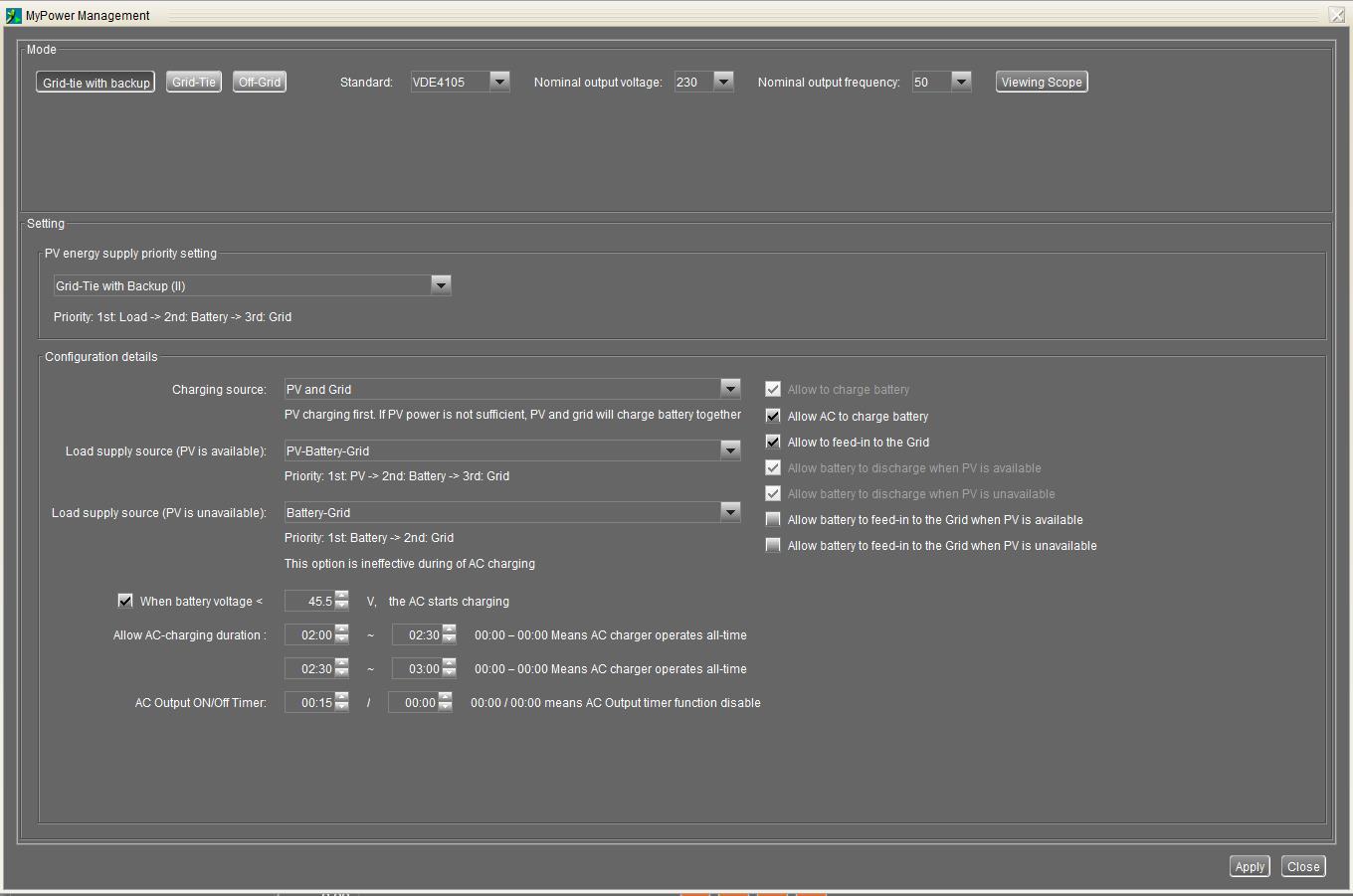

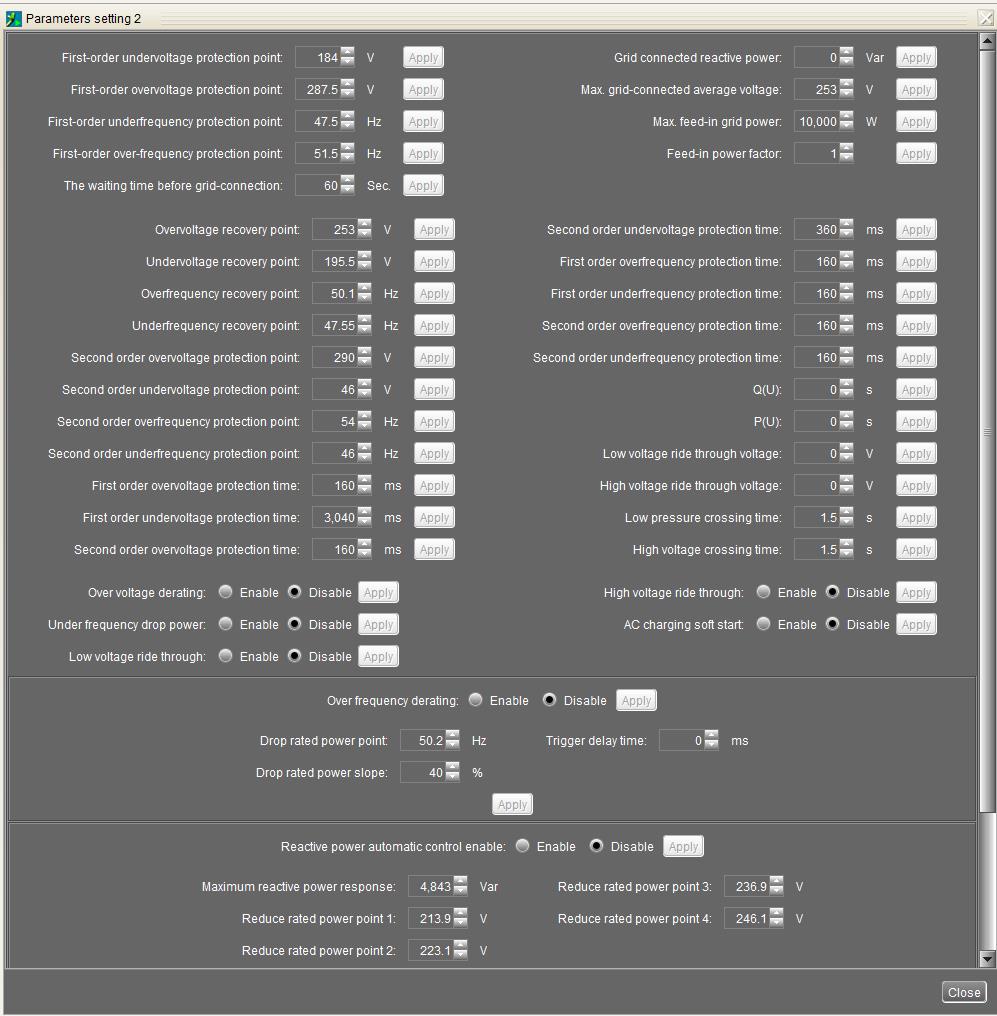

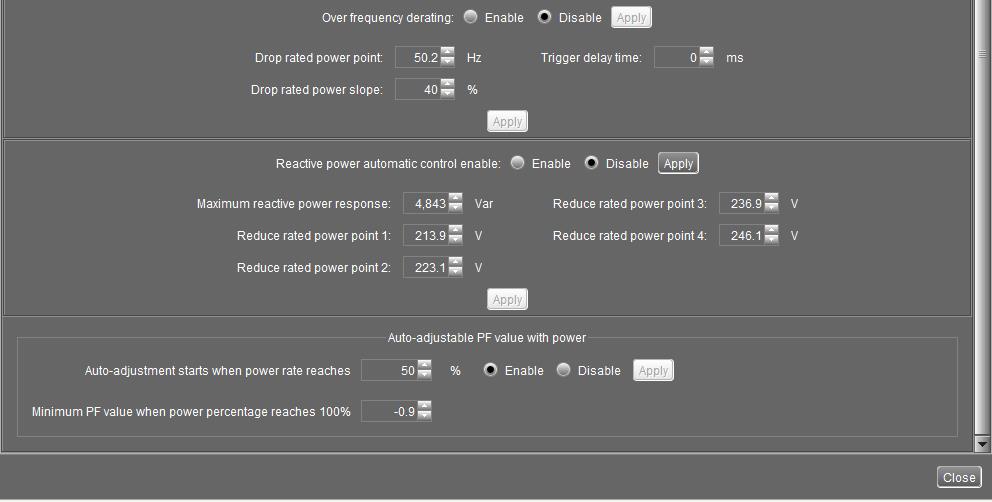

- 29 Hybrid Wechselrichter einrichten

1 Die Anfänge (Akkulautsprecher)

Angefangen hat alles, als ich zur Corona-Quarantäne einen mobilen Lautsprecher selbst gebaut habe, mit Bluetooth und Akku.

Dazu hatte ich mir im Internet ein paar LiIonen Akkus bestellt mit 5.800mAh, also einer ziemlich hohen Kapazität.

Doch trotz 12 Stück dieser Akkus mit der hohen Leistung ging die Musik nach nicht einmal 10 Minuten auf moderater Lautstärke aus.

Da wurde mir klar: das kann nicht stimmen, was da auf den Akkus aufgedruckt ist, die Angaben kommen nicht hin.

Also habe ich damit angefangen, im Internet zu recherchieren und schnell zwei Dinge festgestellt:

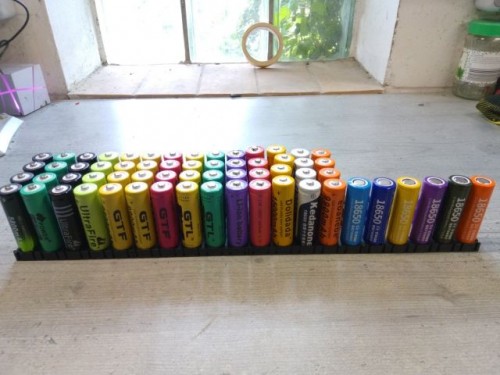

- die Herstellerangaben von Billig-Akkus aus China sind maßlos übertrieben. Aus diesem Grund habe ich dann einige Wochen später auch einen großen Chinaakku-Test durchgeführt und veröffentlicht, Du findest ihn hier im Menü unter 9 China Akkutest

- man kann mit LiIonen Akkus noch viel mehr tolle Sachen machen, also nur Akkulautsprecher und funkferngesteuerte RC-Modelle betreiben.

Inhaltsverzeichnis:

- 1 Die Anfänge (Akkulautsprecher)

- 2 Idee + Plan

- 3 Akku-Arbeitsplatz

- 4 eBike Akku Komponenten

- 5 eBike Akku zerlegen

- 6 Laptop Akkus zerlegen

- 7 ATX Computer Netzteil umbauen für Ladegeräte

- 8 neue Hülle für 18650

- 9 China-Akkutest

- 10 Werkzeuge + Messgeräte

- 11 Null-Watt Einspeisung

- 12 Modbus / RS485 Adapter

- 13 BMS + Balancer

- 14 aktiv Balancer BMS - JKBMS

- 15 Ladegeräte + Kapazitätstester

- 16 kpl. Akkupacks testen

- 17 Innenwiderstand Ri

- 18 Solar Laderegler

- 19 Wechselrichter, Inverter

- 20 Löten - Anleitung für Akkus

- 21 Schlüsselanhänger aus 18650

- 22 Sicherheitskonzept

- 23 Akkus Beschaffung - wie und wo?

- 24 WVC / SG / GMI / PVGS Mikroinverter

- 25 Schritt-für-Schritt zur 18650 Powerwall

- 26 ATS - Automatic Transfer Switch

- 27 Schottky Sperrdioden für Parallelschaltung

- 28 Balkonsolar & Balkonkraftwerk

- 29 Hybrid Wechselrichter einrichten

2 Idee + Plan

Die Idee

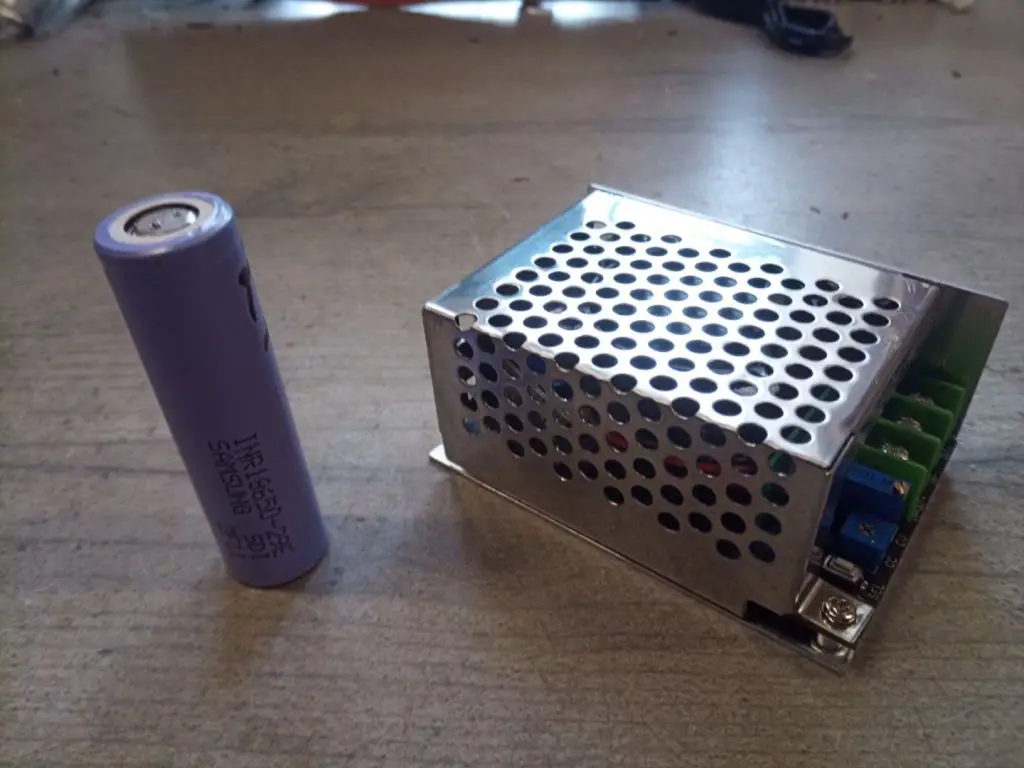

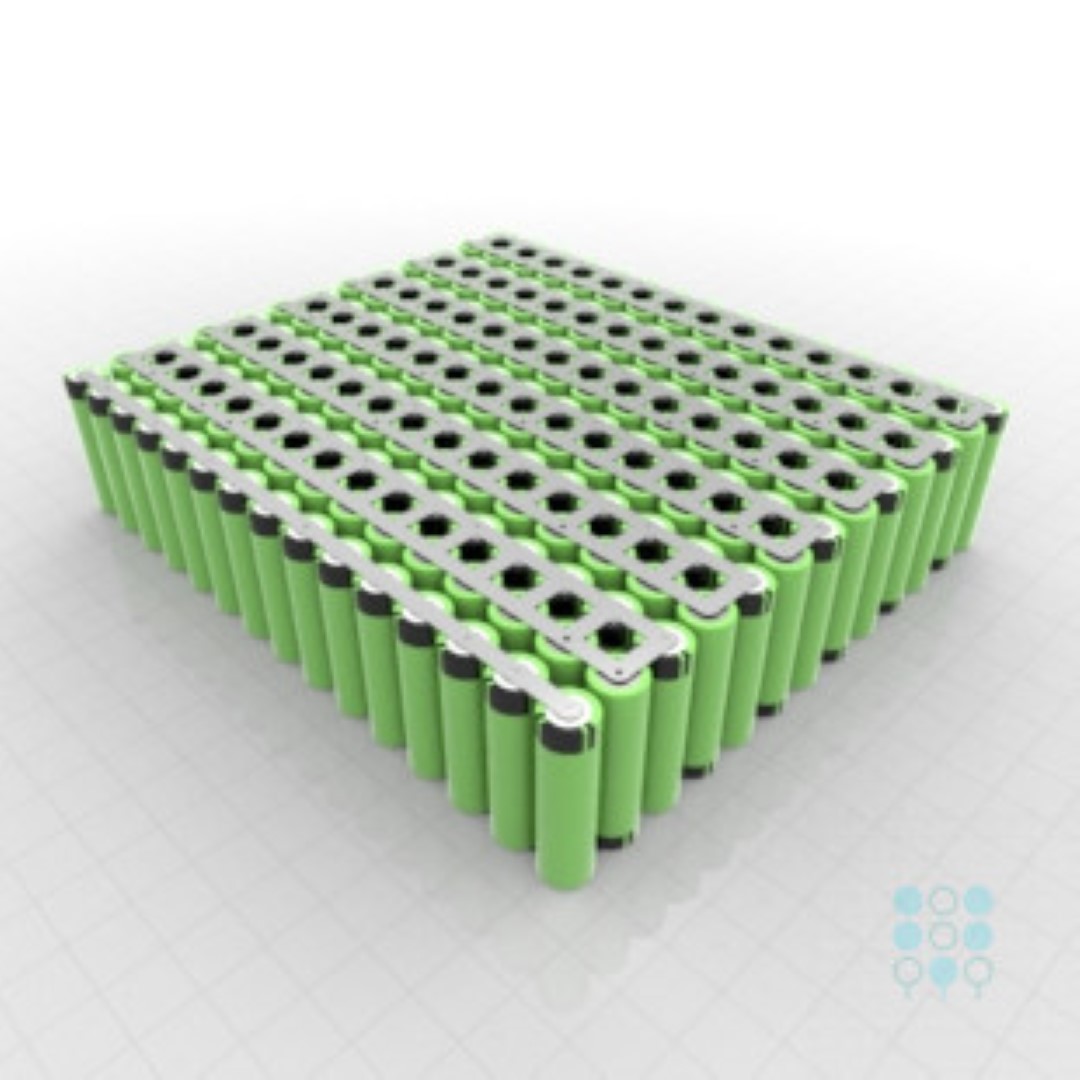

LiIonen Akkus werden in den unterschiedlichsten Anwendungen zu 99% im sog. "18650" Format produziert.

Dabei steht die 18650 für 18mm Durchmesser und 65mm Länge.

Diese Form der LiIonen Akkus erlaubt eine sehr hohe Energiedichte, d.h. auf den Platz gesehen enthält dieser Akkutyp sehr viel Strom.

Aus diesem Grund sind diese Akkus auch quasi überall verbaut.

- Taschenlampen

- E-Zigaretten Verdampfer

- RC-Spielzeug, Autos, Drohnen etc.

- Wildtierkameras

- Solarlampen

- Laptopakkus (die viereckigen Laptopakkus bestehen im Innern aus i.d.R. 6 bis 8 dieser runden 18650 Zellen)

- eBike-Akkus

- eScooter

- sogar Elektroautos haben schlussendlich mehrere Hundert oder Tausend dieser Rundzellen zu einem großen Akku zusammengefasst verbaut

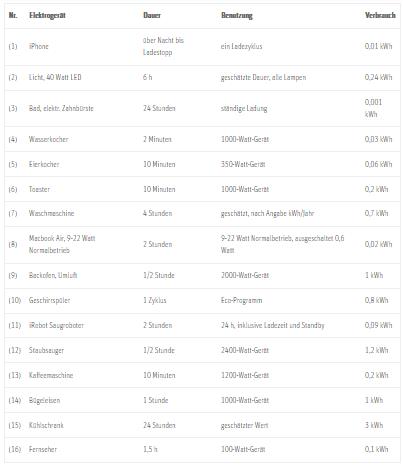

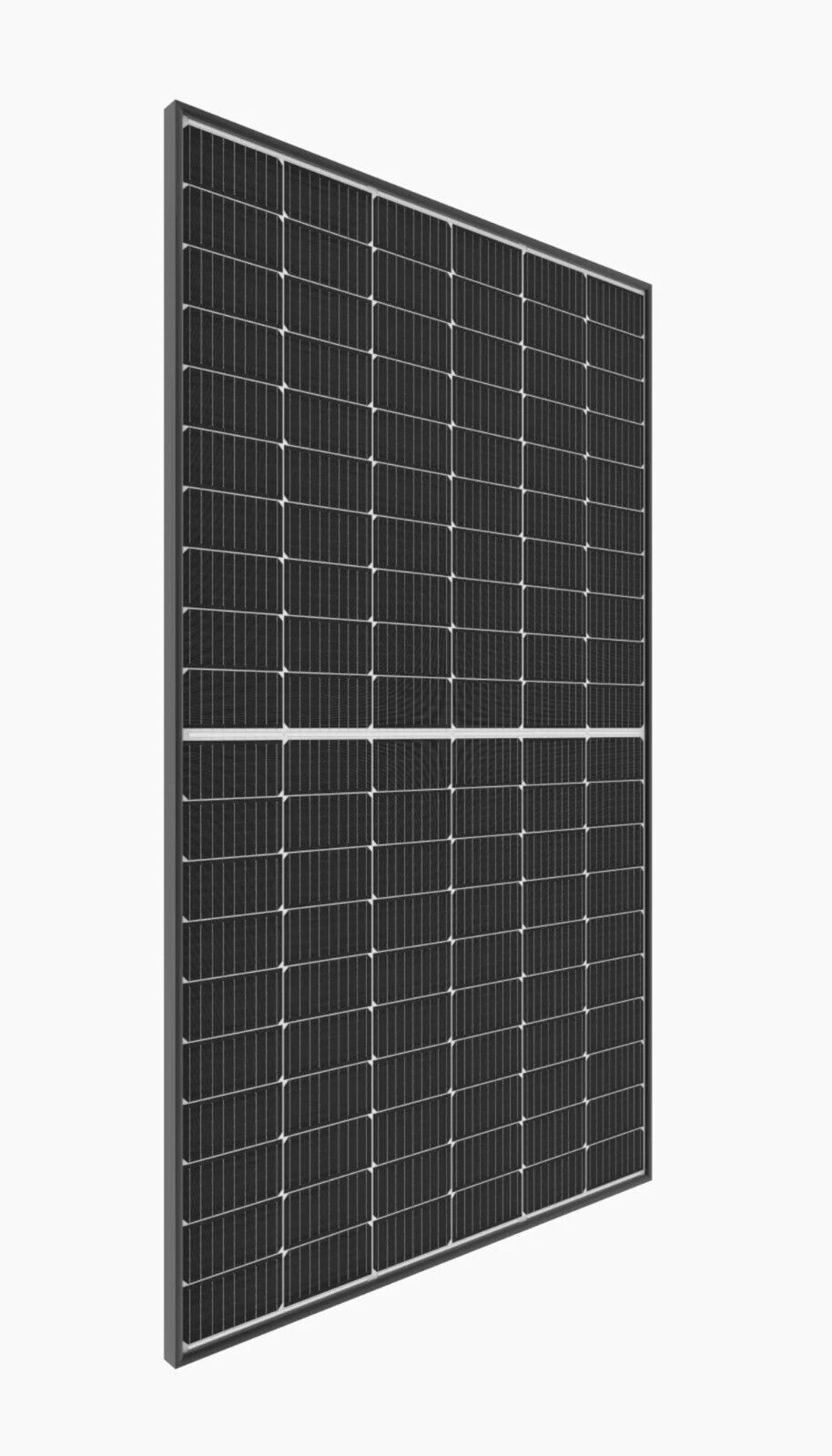

Zudem können LiIonen Akkus auch dazu benutzt werden, um mit einer Photovoltaik Anlage überschüssigen Strom tagsüber zu speichern, um ihn dann nachts, wenn die Sonne nicht mehr scheint, zu benutzen um im Haushalt Strom, Fernseher und sogar Herd / Backofen etc. zu betreiben.

Solche Systeme heißen "Solarbatterie" oder "Pufferspeicher" und kosten als fertige Kauflösung je nach Größe und Hersteller um 10.000€

Aktuell (2020) kostet 1 KWh Solarspeicher etwa 1.000€

Die Idee: wir bauen soetwas selbst, und zwar viel preiswerter.

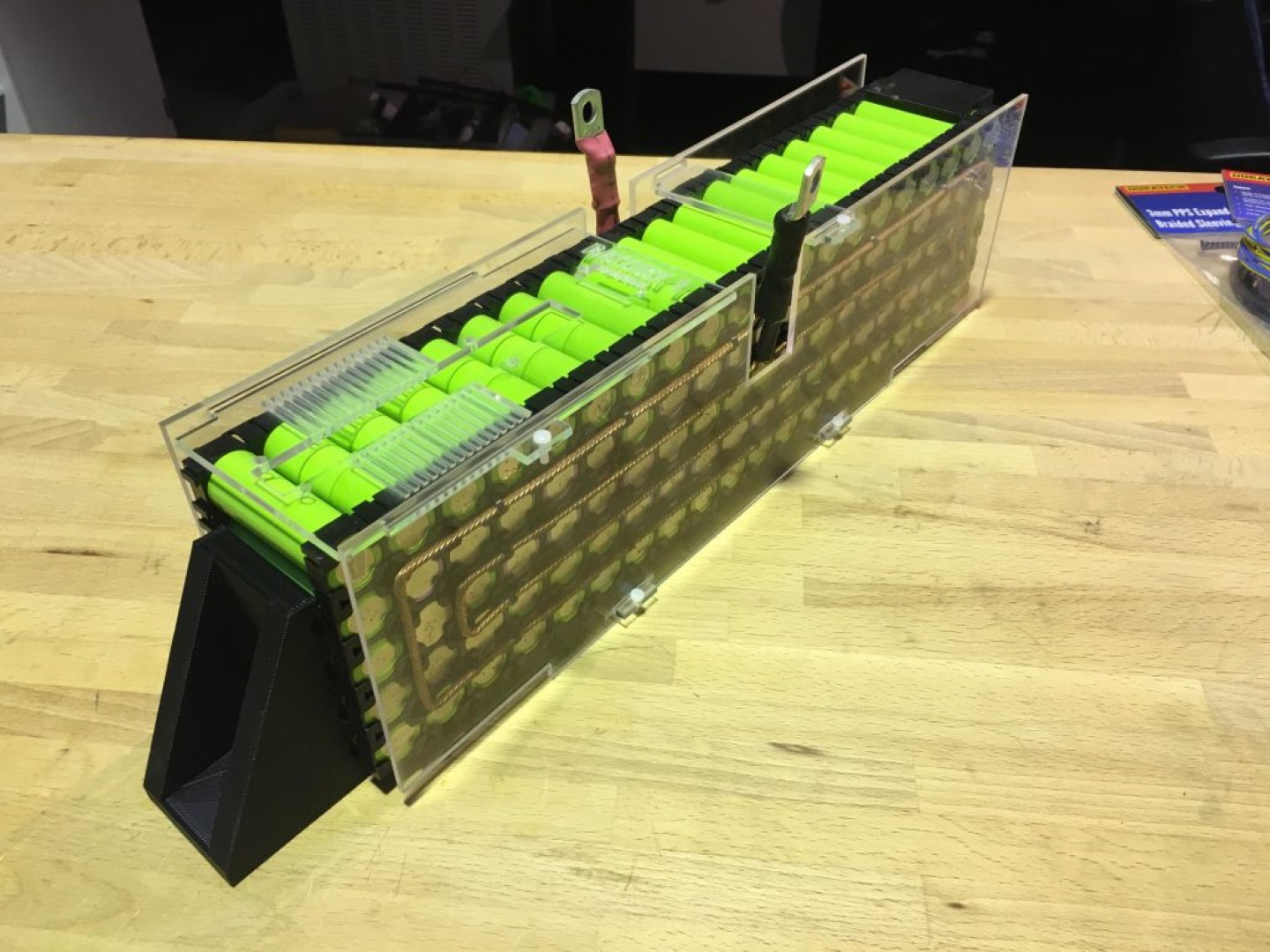

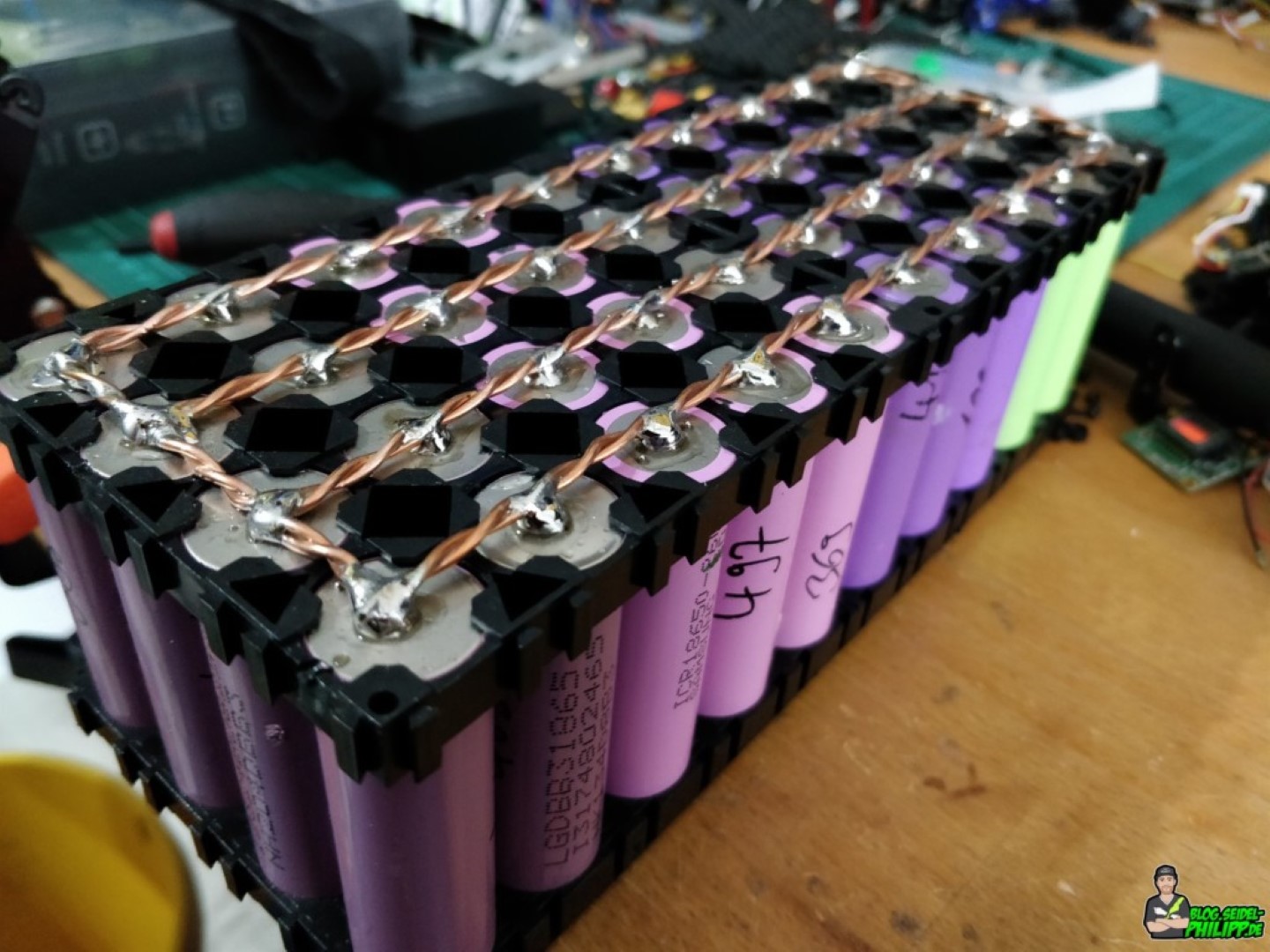

So in etwa wird das dann aussehen:

Der Plan

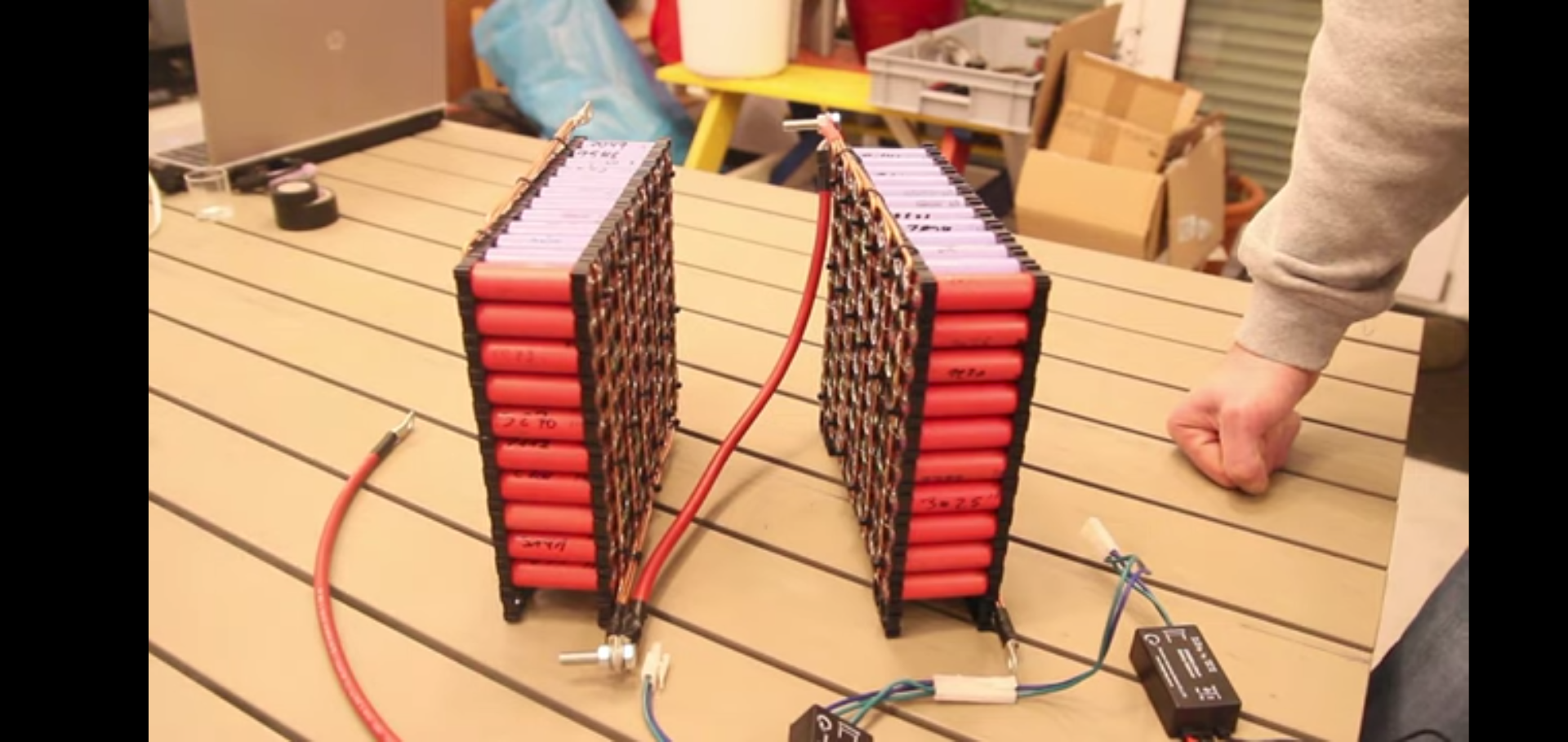

Einen Solarakku (= im Englischen oft Powerall) selbst bauen aus gebrauchten Akkus, und zwar aus ausgedienten oder defekten eBikeakkus und Laptopakkus.

In beiden Akkuvarianten stecken schlussendlich zu 99% diese runden 18650 Li-Ionen Akkuzellen drin. Und eBikeakkus sowie Laptopakkus sind weit verbreitet, da sollte man doch rankommen können.

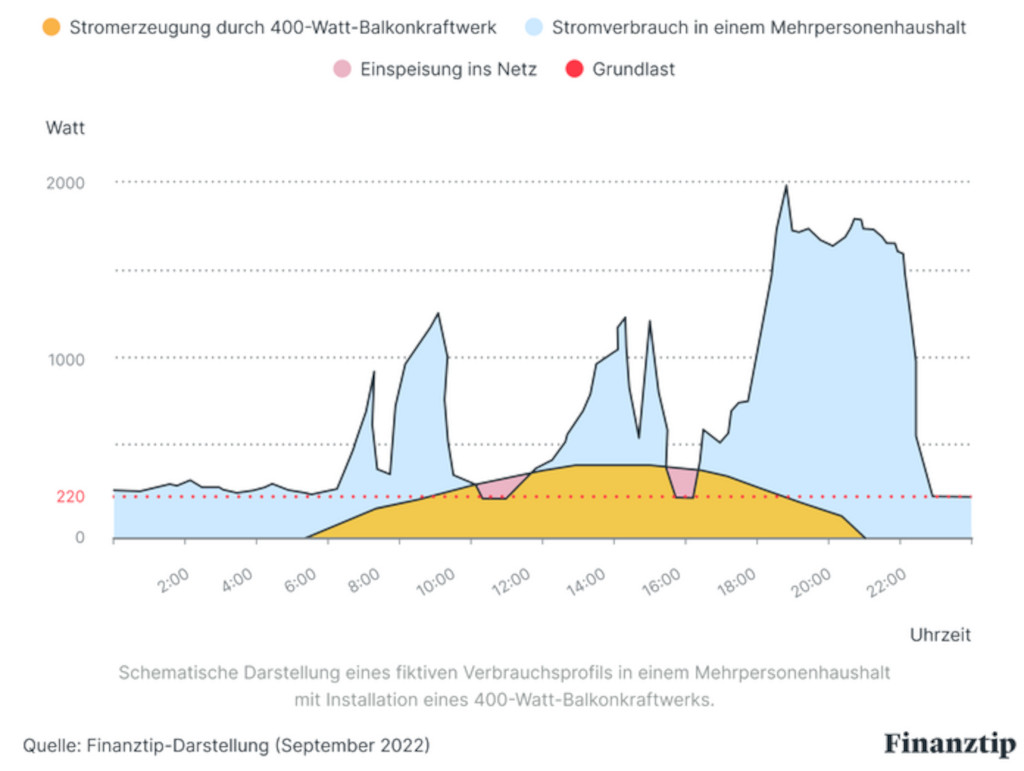

Ziel: unseren Haushaltsstrom zu puffern. Wenigstens die Grundlast in Höhe von rund 250W permanent (TV, Kühlschrank, Standbyverbräuche etc.) sollten so abgepuffert werden.

Also ein Wochenende "geopfert" und per Google eine Liste erstellt mit allen Fahrradläden im Saarland, sowie solche die einen Onlineshop betreiben (bundesweit) und per Mail angeschrieben.

Ebenso Baumärkte, Verleihservices von eBikes und Akku-Repairservices.

Zum Schluss hatte ich etwa 80 Mails versendet mit einer Beschreibung, was ich vor haben und der Anfrage, ob man defekte Akkus bekommen könnte.

Die Resonanz war bescheiden. Etwa die Hälfte hat sich garnicht gemeldet, viele mit einer Absage samt Verweis auf die Batterieverordnungsvorschriften.

Ein Fahrradfritze hat sich darüber lustig gemacht, dass ich als Sozialarbeiter "Eh keine Ahnung von garnichts habe" (um mal vorweg zu greifen: zwar habe ich keine Ausbildung, um Fahrräder verkaufen zu können, aber immerhin mittlerweile erfolgreich einen selbst gebauten Batteriespeicher am Laufen, der das komplette Haus versorgt und mit dem auch das E-Auto zu 100% aus eigenem Solarstrom geladen werden kann).

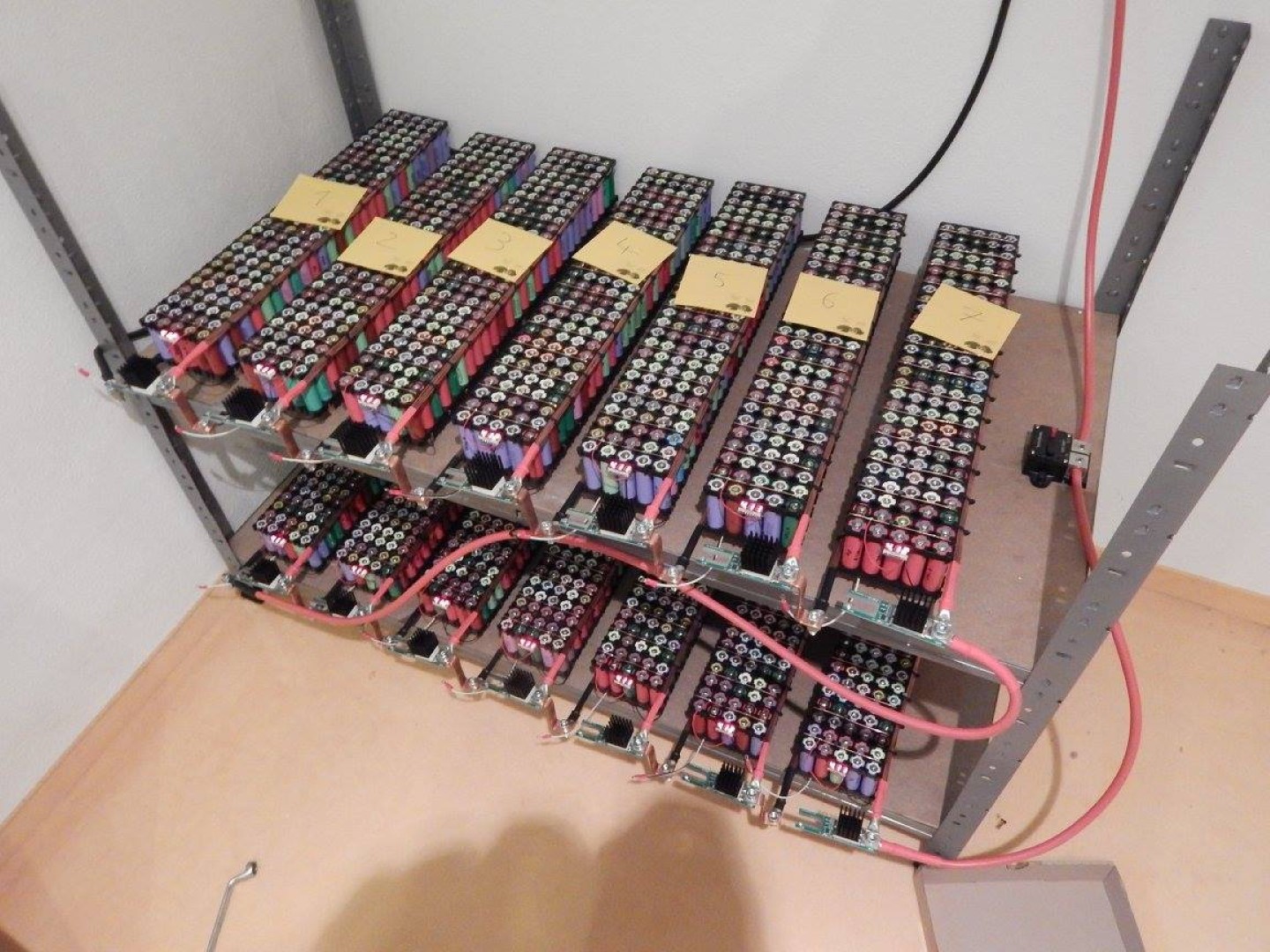

5 Läden haben sich positiv zurück gemeldet, komplett verstreut über Deutschland. Zwei Wochen und rund 4.500 gefahrene KM später...

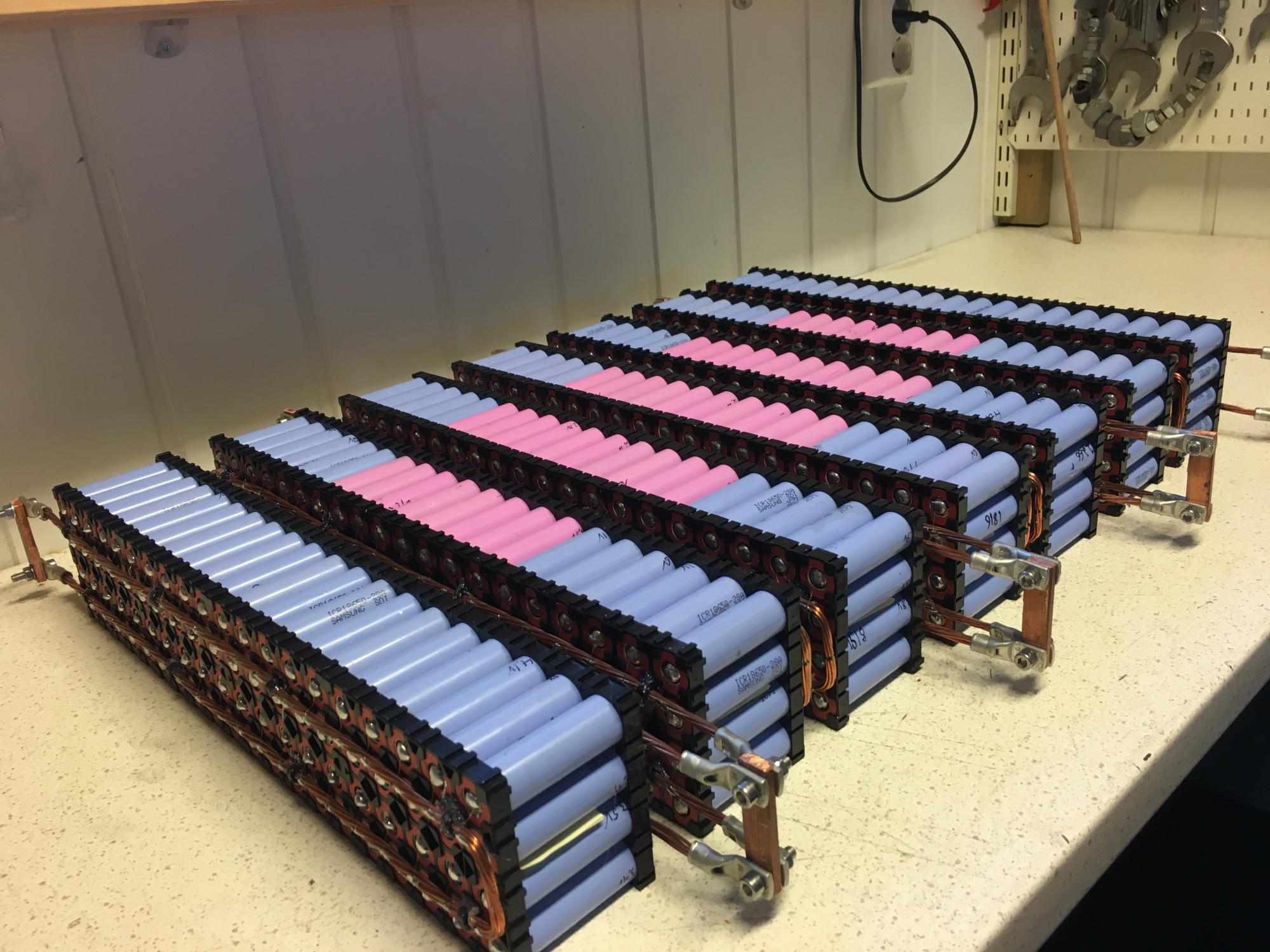

...hatte ich nun rund 120 eBike-Akkus zusammen.

und auch viele einzelne Akkupacks bereits ausgebaut aus eBike-Akkus

Details siehe hier -> KW18 - Solarakku - 18650 Zellen sammeln2

Damit lässt sich arbeiten.

Welchen Wechselrichter, wieviel PV-Leistung und wieviel Volt der Akku haben sollte ist zu diesem Zeitpunkt noch nicht geplant.

Erstmal schauen, was man bekommt und dann überlegen, was man damit anfangen kann.

Inhaltsverzeichnis:

- 1 Die Anfänge (Akkulautsprecher)

- 2 Idee + Plan

- 3 Akku-Arbeitsplatz

- 4 eBike Akku Komponenten

- 5 eBike Akku zerlegen

- 6 Laptop Akkus zerlegen

- 7 ATX Computer Netzteil umbauen für Ladegeräte

- 8 neue Hülle für 18650

- 9 China-Akkutest

- 10 Werkzeuge + Messgeräte

- 11 Null-Watt Einspeisung

- 12 Modbus / RS485 Adapter

- 13 BMS + Balancer

- 14 aktiv Balancer BMS - JKBMS

- 15 Ladegeräte + Kapazitätstester

- 16 kpl. Akkupacks testen

- 17 Innenwiderstand Ri

- 18 Solar Laderegler

- 19 Wechselrichter, Inverter

- 20 Löten - Anleitung für Akkus

- 21 Schlüsselanhänger aus 18650

- 22 Sicherheitskonzept

- 23 Akkus Beschaffung - wie und wo?

- 24 WVC / SG / GMI / PVGS Mikroinverter

- 25 Schritt-für-Schritt zur 18650 Powerwall

- 26 ATS - Automatic Transfer Switch

- 27 Schottky Sperrdioden für Parallelschaltung

- 28 Balkonsolar & Balkonkraftwerk

- 29 Hybrid Wechselrichter einrichten

3 Akku-Arbeitsplatz

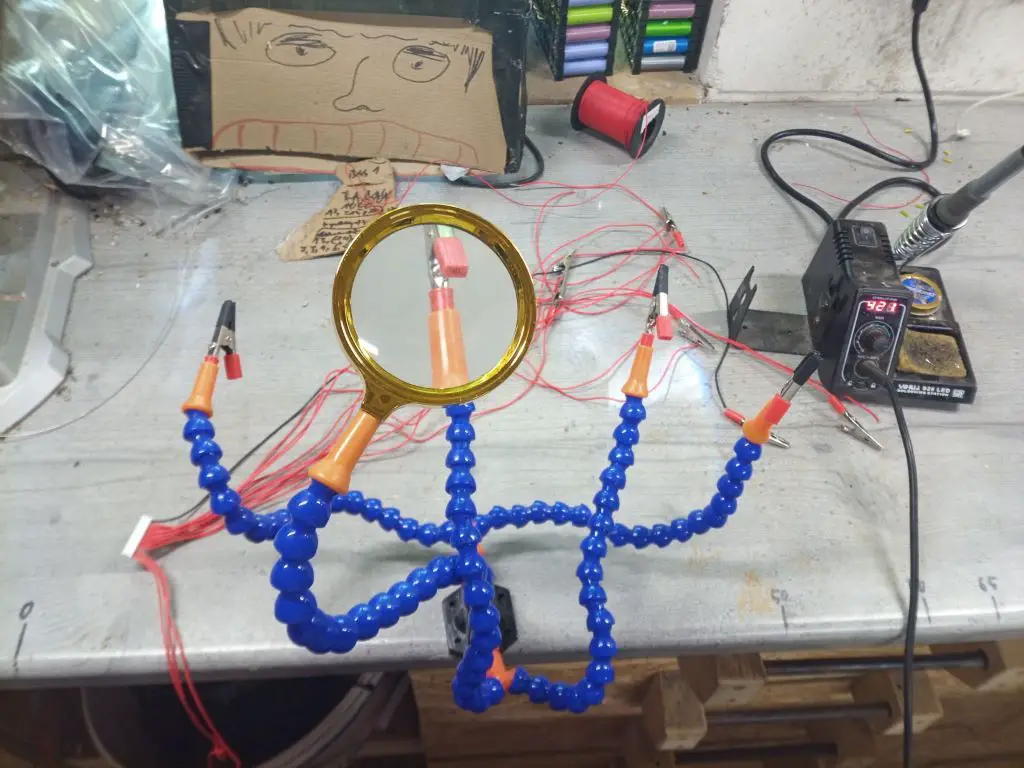

Um die vielen Laptop- und eBike Akkus zu zerlegen, die einzelnen Zellen zu testen und zu sortieren benötigt man Platz und Werkzeug. Zu Anfangs hatte ich das alles noch im Wohnzimmer gemacht aber dann schnell gemerkt - das wird so nichts, zu viel Unordnung, zu wenig Platz. Also musste ein neuer Ort her.

Als Winterprojekt hatte ich ein paar Monate zuvor eine Werkstatt in der Garage eingerichtet, das kommt mir jetzt gerade recht.

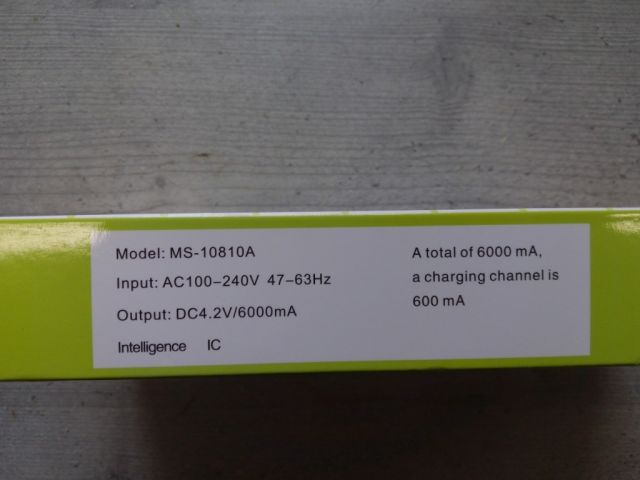

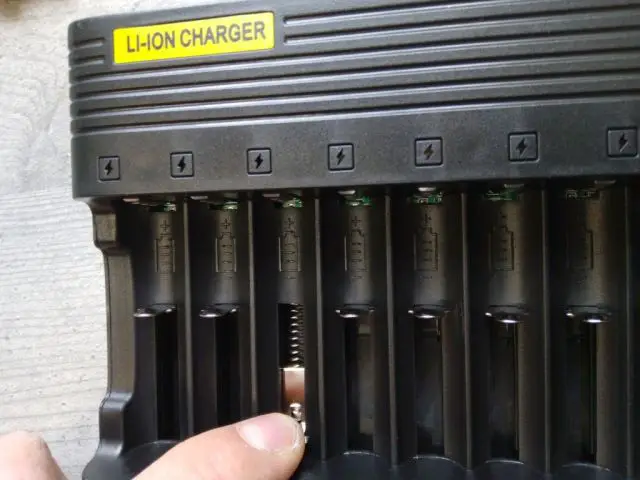

ganz rechts ist die Ladestation. Aktuell nutze ich 6x LiitoKala Lii500 Engineer für Kapazitätstests, 2x XTAR VC8 zum Vorladen und zum Reaktivieren tiefentladener Zellen, 1x XTAR VC4 -> damit hat usprünglich alles angefangen. Das ist ein wachsendes Provisorium, das mir so noch gar nicht gefällt, hier bin ich schon am Planen, wie ich das besser und ordentlicher machen kann, und ohne dieses Kabelchaos. Ich hasse das

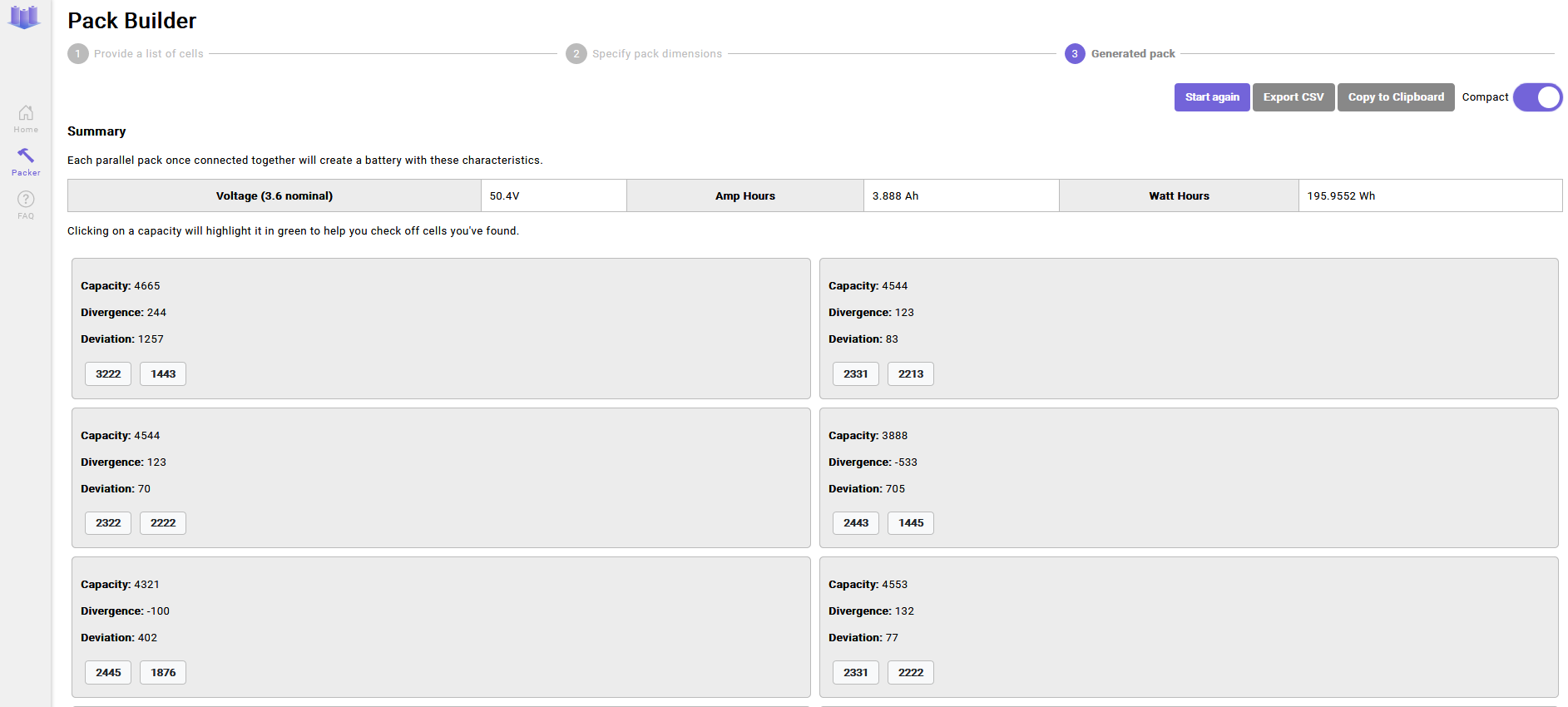

in der Mitte die bisher gesammelten Schätze Da ich später die Excelliste mit Repackr von Wolf nutzen möchte sammele ich gerade sortiert nach Zelltypen, das macht das Eintragen später einfacher. Auf dem Schreibblock halte ich die Zellendaten fest und auch "Geistesblitze" zwischendurch, seitlich sieht man noch ein Nitecore i2, mein allererstes LiIo Ladegerät. Ich find's eigentlich kacke, da man keinerlei Anzeigen hat außer (kryptische) Blinkcodes, behalte es aber trotzdem, da es eine ordentlichen Boost-Modus für 0V Zellen hat, wo die XTAR nur noch "Error" anzeigen und die Liito Kala sowieso rein garnichts mehr machen

Generell hasse ich Ikea wie die Pest weil ich nie finde, was ich eigentlich brauche und aus Frust dann Zeugs kaufe, was ich nicht brauche damit die Fahrt nicht ganz umsonst waren. Aber diese Plasteboxen (Samla) sind super, hab damit mein komplettes Bastel- und Verbrauchszeugs sortiert, beschriftet und immer griffbereit.

Kosten auch fast nix

das Eck zum Zerlegen der Akkupacks. Zum Fotografieren blöd wegen Gegenlicht, zum Arbeiten aber gut da man trotz drinnen arbeiten dann doch wenigstens ein bissel Sonne abbekommt. Sieht man nicht aber ist rechts ums Eck: Bluetooth-Lautsprecherchen für Musik vom Handy

Mülltrennung

ganz links: Lötkram (Tipp: "Fluitin" ist echt topp zum Akku löten) und Sammelbox für BMSe, vielleicht bekommt man da noch den einen oder anderen Taler für.

und zum Schluß: Lager für Akkupacks, die noch zu zerlegen sind. Die beiden alten ATX PC-Netzteile werden demnächst helfen, Ordnung in das Kabelchaos der Ladegeräte zu bringen

mal alles am Stück: die gesamte Werkbank hat übrigens 4,70m und ist komplett selbst gebaut, kleiner Baubericht gibt es hier -> Teil 1 Teil 2 Teil 3 Teil 4 Teil 5

achja, hier habe ich mal damit angefangen, ein paar Zellen, die ich für Bastelzwecke oder Freunde aufheben möchte, in die Schubladen einzulagern. Weiß noch nicht genau, ob ich das so lassen werde, aber da hab ich jedenfalls noch viel Platz

Update zur Ladestation:

Mittlerweile haben sich die Ladegeräte vermehrt und der Kabelsalat verringert -> 7 ATX Computer Netzteil umbauen für Ladegeräte

Inhaltsverzeichnis:

- 1 Die Anfänge (Akkulautsprecher)

- 2 Idee + Plan

- 3 Akku-Arbeitsplatz

- 4 eBike Akku Komponenten

- 5 eBike Akku zerlegen

- 6 Laptop Akkus zerlegen

- 7 ATX Computer Netzteil umbauen für Ladegeräte

- 8 neue Hülle für 18650

- 9 China-Akkutest

- 10 Werkzeuge + Messgeräte

- 11 Null-Watt Einspeisung

- 12 Modbus / RS485 Adapter

- 13 BMS + Balancer

- 14 aktiv Balancer BMS - JKBMS

- 15 Ladegeräte + Kapazitätstester

- 16 kpl. Akkupacks testen

- 17 Innenwiderstand Ri

- 18 Solar Laderegler

- 19 Wechselrichter, Inverter

- 20 Löten - Anleitung für Akkus

- 21 Schlüsselanhänger aus 18650

- 22 Sicherheitskonzept

- 23 Akkus Beschaffung - wie und wo?

- 24 WVC / SG / GMI / PVGS Mikroinverter

- 25 Schritt-für-Schritt zur 18650 Powerwall

- 26 ATS - Automatic Transfer Switch

- 27 Schottky Sperrdioden für Parallelschaltung

- 28 Balkonsolar & Balkonkraftwerk

- 29 Hybrid Wechselrichter einrichten

4 eBike Akku Komponenten

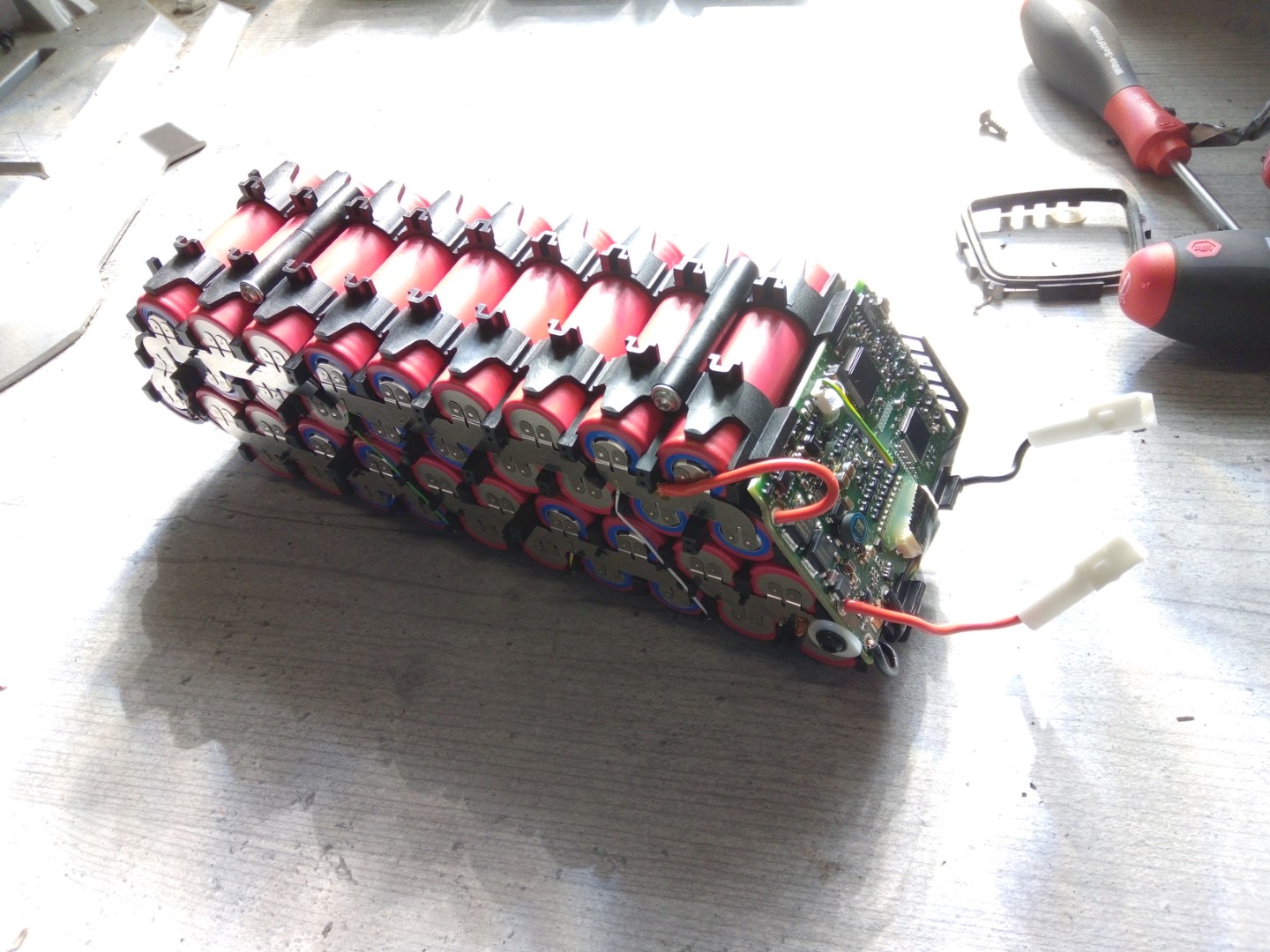

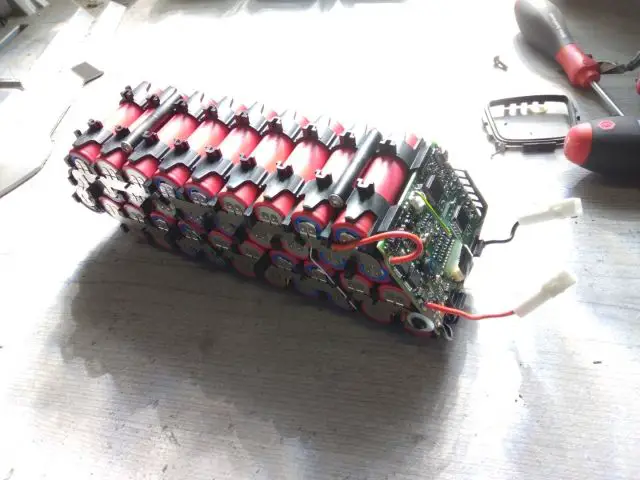

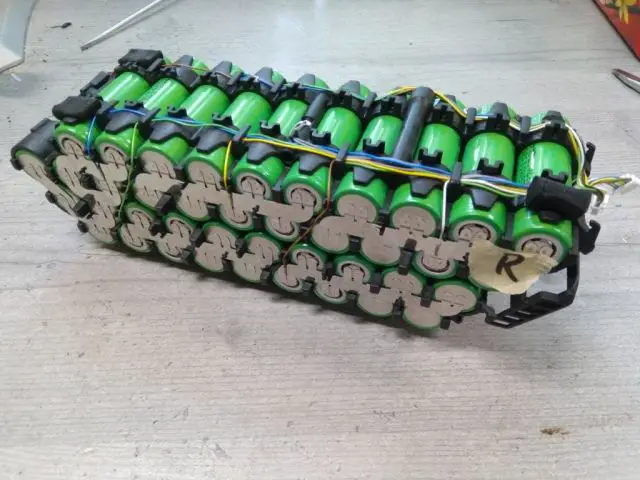

eBike Akkus sind in der Regel ähnlich aufgebaut.

Obwohl sie äußerlich verschiedene Formen, Formate, Leistungsangaben und Gewicht haben bestehen sie in der Regel im Innern aus denselben, einzelnen Komponenten.

1.) Akkuzellen:

In etwa 99% aller eBike Akkus werden intern LiIon Zellen im standardmäßigen 18650 Format verwendet (=18mm Durchmesser, 65mm Länge). Ganz selten findet man die etwas größeren 26650 (=26mm Durchmesser, 65mm Länge).

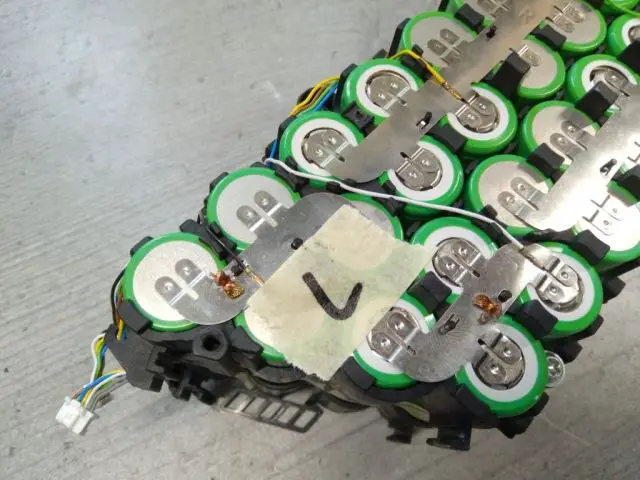

Hier: Bosch Powerpack 500 Rahmenakku bestehend aus 40 Stück 18650 Zellen

Ebenso selten werden Flachakkus oder LiPo Akkus verwendet.

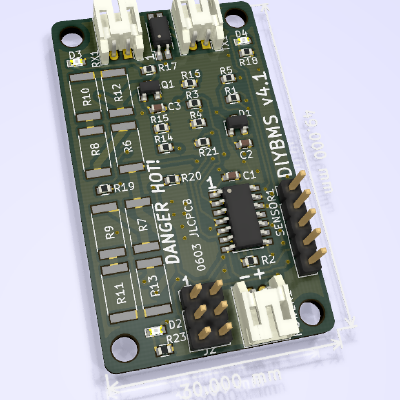

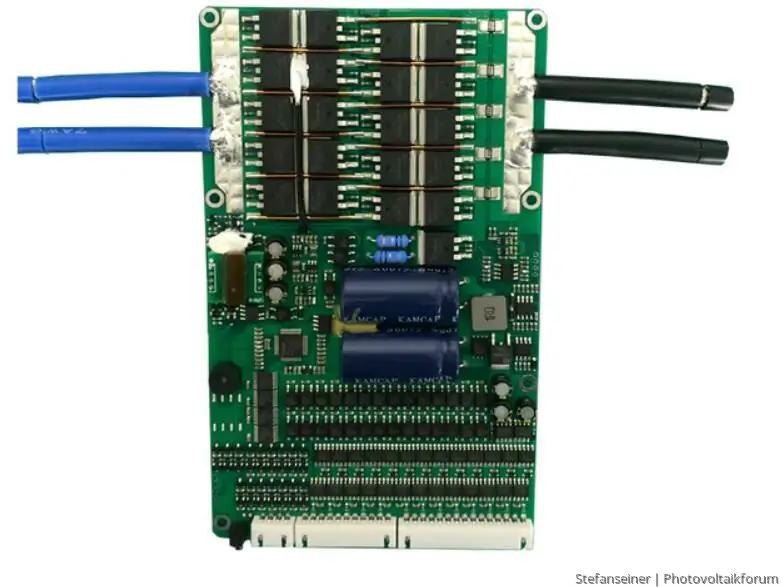

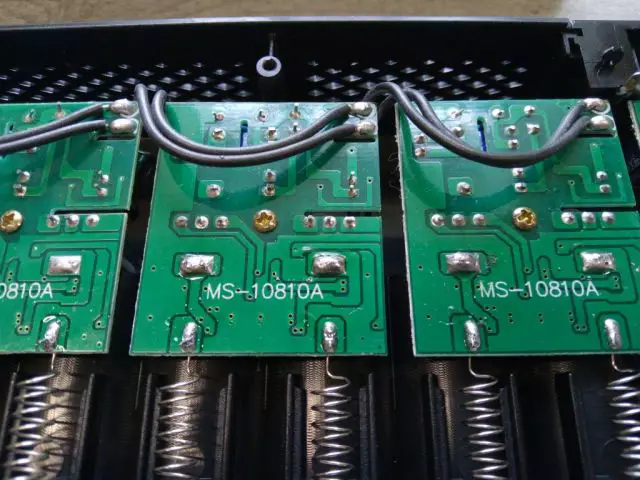

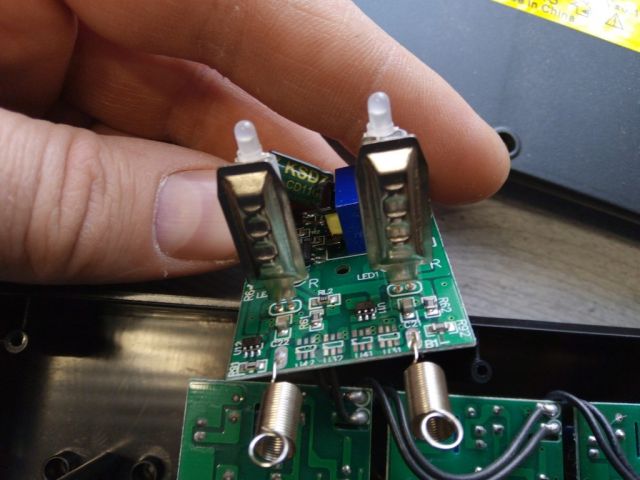

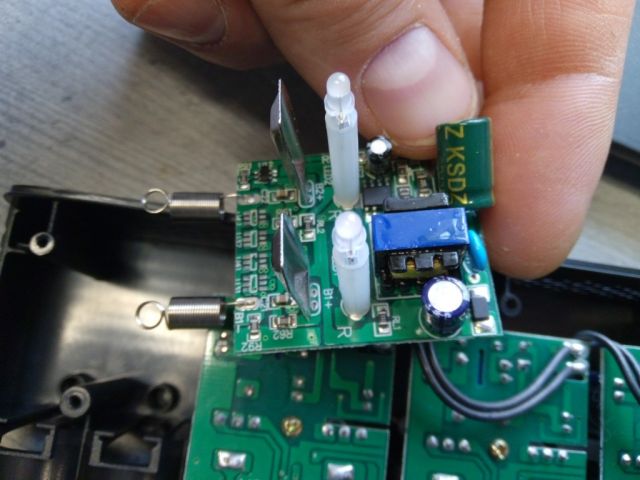

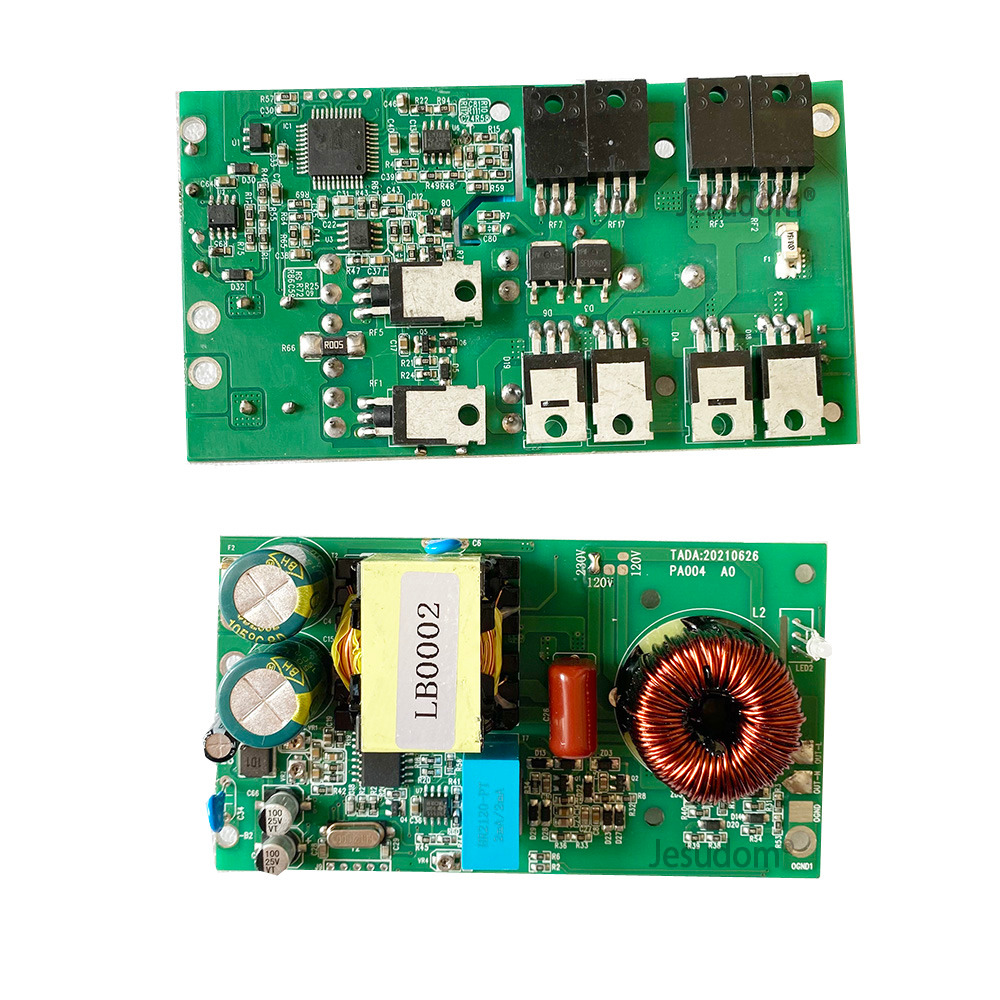

2.) BMS

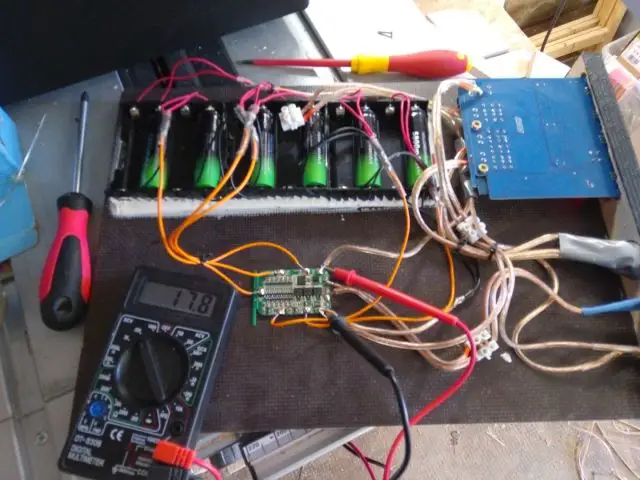

Das Battery Management System ist bei allen LiIonen AKkupacks (nicht nur bei eBikes, auch in anderen Anwendungen) neben den Zellen selbst die wichtigste Komponente. Speziell bei eBikeakku ist das BMS zudem häufig der Grund für einen Akkudefekt. Hier: Bosch Powerpack mit BMS-Platine

Das BMS bei eBikes besteht in der Regel aus drei Komponentenund hat vier unterschiedliche Aufgaben

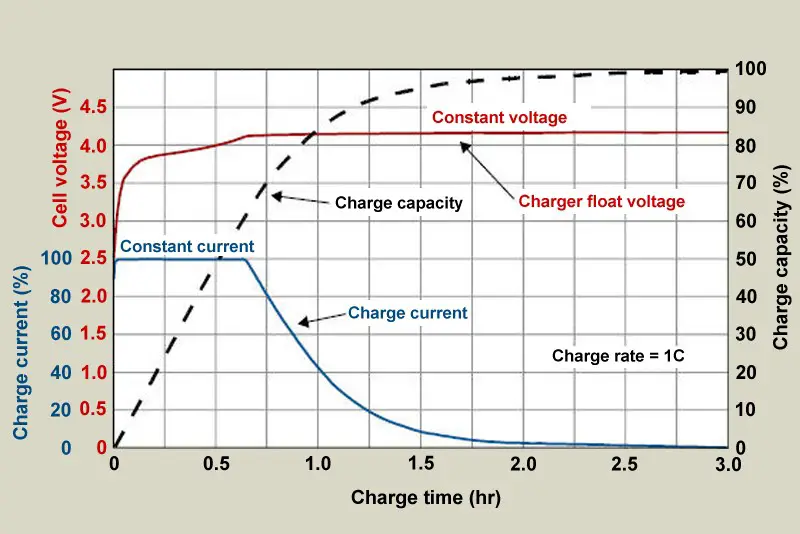

- Ladecontroller / Laderegler: wenn dies nicht bereits das externe Netzteil regelt dann übernimmt das BMS die Aufgabe, die LiIonen Zellen korrekt zu laden. Dazu müssen unterschiedliche Ladecharekteristika eingehalten werden. Zum Beginn der Akkuladung wird im Modus CCC (= "constant curring" = konstante Stromstärke) geladen. Dabei steigt die Zellspannung kontinuierlich, die zugeführte Ampèrezahl jedoch wird limitiert auf einen gleichbleibenden Wert. Nähert sich die Zellspannung dann der Ladeschlussspannung schaltet der Laderegler um auf den Modus CVC (= "constant voltage charging" = konstante Spannung). Hier wird die Spannung bei 4,1 oder 4,2V fest beibehalten, während die Stromstärke kontinuierlich reduziert wird.

Bildquelle: BU-409: Charging Lithium-ion @ batteryuniversity.com

Bildquelle: BU-409: Charging Lithium-ion @ batteryuniversity.com - Über- / Unterspannungsschutz: Während der Benutzung sinkt bei Li Ionen Akkus deren Spannung, von idR 4,2V (= Ladeschlussspannung) über 3,7V (Arbeitsspannung, in diesem Bereich kann die Zelle die meiste Energie abgeben) bis hinunter zu 2,8V. Bei 2,8V muss das BMS nun die Last trennen, also den Motor und andere angeschlossene Verbraucher abschalten, damit der AKku nicht noch weiter entladen wird. Der Akku ist dann quasi leer. Richtig leer ist er bei 2,8V eigentlich noch lange nicht, aber sinkt die Spannung unter 2,5V nimmt die Zelle irreparable Schäden, man spricht man von einer Tiefenentladung. Im besten Fall verliert die Zelle nur an Kapazität, im schlechtesten Fall, bei längerer Lagerungsdauer im tiefentladenen Bereich, kann es zu einem internen Kurzschluss kommen und dann zu einem Akkubrand, hierzu im nächsten Abschnitt mehr. Li Ionen Akkus dürfen auch nicht überladen werden, d.h. wenn sie voll aufgeladen sind muss der Ladestrom unterbrochen werden. Andernfalls erhitzt sich die Akkuzelle, bis es im schlimmsten Fall zu einem Entzünden kommt. Das fatale im Fall von eBike-Akkus ist nun, dass selbst wenn zunächst nur eine Zelle überhitzt und entflammt, diese die benachbarten Zellen innerhalb wenigen Sekunden so stark erhitzt, dass diese sich ebenfalls entzünden. Es gibt eine Kettenreaktion, die nur noch sehr schwer zu kontrollieren ist, da sich Li-Ionen Brände kaum löschen lassen. Traditionelles Löschen mit Pulver oder CO2 bleibt wirkungslos, da beim Verbrennen von Lithium Sauerstoff freigesetzt wird und sich so der Brand quasi selbst am Leben hält und schürt. Ein Löschen mit Wasser ist bei Strom (Elektrobränden) generell nicht zulässig und im Falle eines Lithium Brandes sogar besonders gefährlich da hier Temperaturen von über 1.000°C erreicht werden und Wasser bei solch hohen Temperaturen in seine atomaren Bestandteile = Wasserstoff aufgespalten wird und verpuffen / explodieren -> s. auch Feuergefahr bei Lithium-Ionen-Akkus. Was tun bei Batteriebrand? @ elektroniknet.de

Brennende Akkus @ Institut für Schadenverhütung. Beitragsteil zu eBikes ab 1Min45

- Überhitzschutz: Nicht alle aber die meisten eBike Akkupacks haben einen oder mehrere Temperatursensoren innerhalb der vielen Akkuzellen sitzen. Erhitzt sich das AKkupack nun unzulässig, aufgrund von Überladung, Überbeanspruchung oder eines Defektes, dann schaltet das BMS die Last ab, sodass sich der Akku wieder abkühlen kann

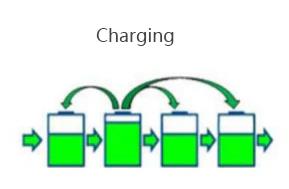

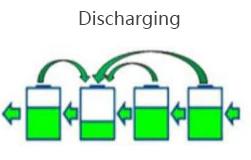

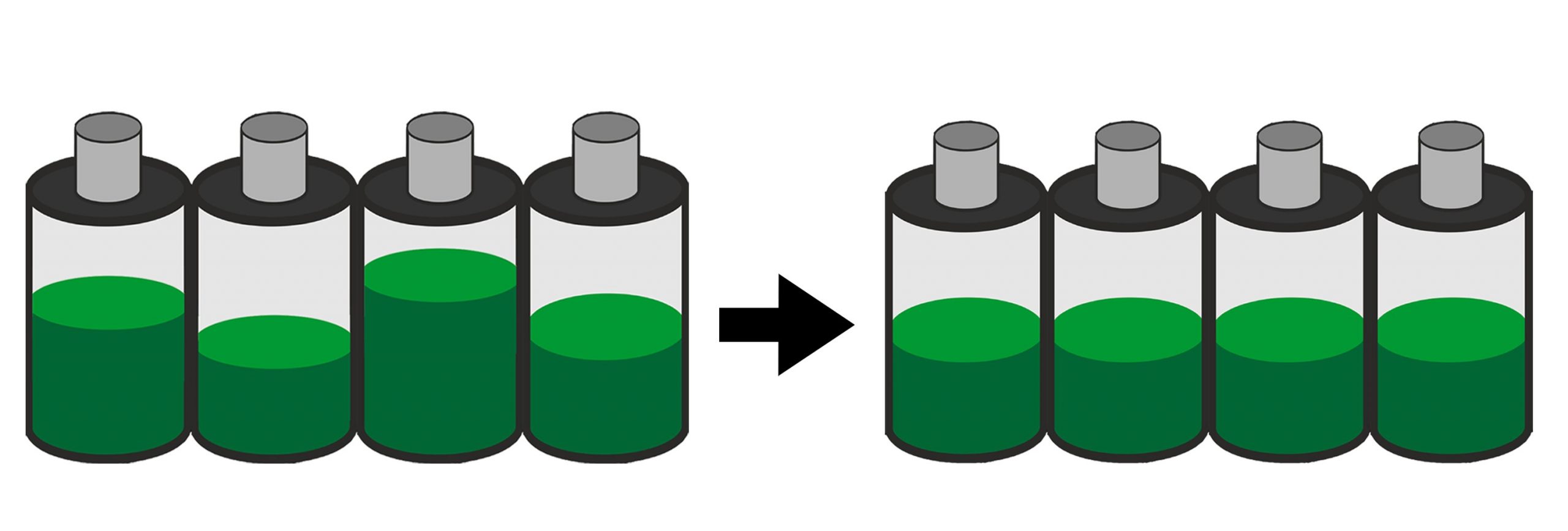

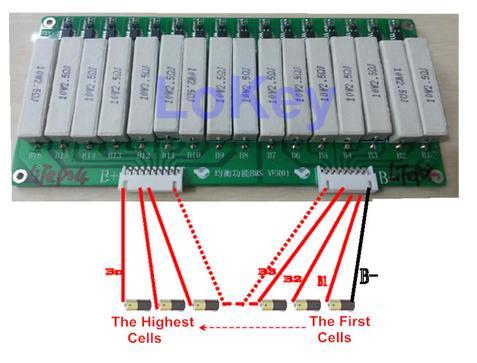

- Balancer: Bei eBike Akkus werden immer mehrere LiIonen Zellen seriell, also hintereinander = in Reihe geschaltet. Das dient dazu, die Spannung zu erhöhen. Ein Standardwert bei eBike Akkupacks ist 36V. Das wird dadurch erreicht, dass zehn 18650 Zellen in Reihe geschaltet werden. 10x 3,6V = 36V. Nun unterliegen LiIonen Zellen immer gewissen Fertigungstoleranzen ab Werk, werden also bereits mit leicht abweichenden Werten ausgeliefert. Zudem nutzen sie sich im Gebrauch auch leicht unterschiedlich ab. Nun kann es also vorkommen, dass beim Fahren neun von zehn Zellen in diesem 10er Verbund noch bei gut funktionierenden 3,2V liegen, aber eine Zelle jedoch schon nur noch 2,9V hat und sich damit der unteren Spannungsgrenze nähert. Um einen Defekt zu verhindern muss das BMS also bald den kompletten Akku abschalten, obwohl der Großteil noch genug Restladung hat. Die Balancing Funktion sorgt nun dafür, dass Ladung von den volleren Akkus hin zu den schwächeren wandert, damit keine Spannungsdifferenzen entstehen. Tatsächlich geschieht dieses Ausballancieren permanent und zwar bereits ab dem Start und nicht erst, wie hier im Beispiel beschrieben, wenn es schon "fast zu spät" ist.

Inhaltsverzeichnis:

- 1 Die Anfänge (Akkulautsprecher)

- 2 Idee + Plan

- 3 Akku-Arbeitsplatz

- 4 eBike Akku Komponenten

- 5 eBike Akku zerlegen

- 6 Laptop Akkus zerlegen

- 7 ATX Computer Netzteil umbauen für Ladegeräte

- 8 neue Hülle für 18650

- 9 China-Akkutest

- 10 Werkzeuge + Messgeräte

- 11 Null-Watt Einspeisung

- 12 Modbus / RS485 Adapter

- 13 BMS + Balancer

- 14 aktiv Balancer BMS - JKBMS

- 15 Ladegeräte + Kapazitätstester

- 16 kpl. Akkupacks testen

- 17 Innenwiderstand Ri

- 18 Solar Laderegler

- 19 Wechselrichter, Inverter

- 20 Löten - Anleitung für Akkus

- 21 Schlüsselanhänger aus 18650

- 22 Sicherheitskonzept

- 23 Akkus Beschaffung - wie und wo?

- 24 WVC / SG / GMI / PVGS Mikroinverter

- 25 Schritt-für-Schritt zur 18650 Powerwall

- 26 ATS - Automatic Transfer Switch

- 27 Schottky Sperrdioden für Parallelschaltung

- 28 Balkonsolar & Balkonkraftwerk

- 29 Hybrid Wechselrichter einrichten

5 eBike Akkus zerlegen

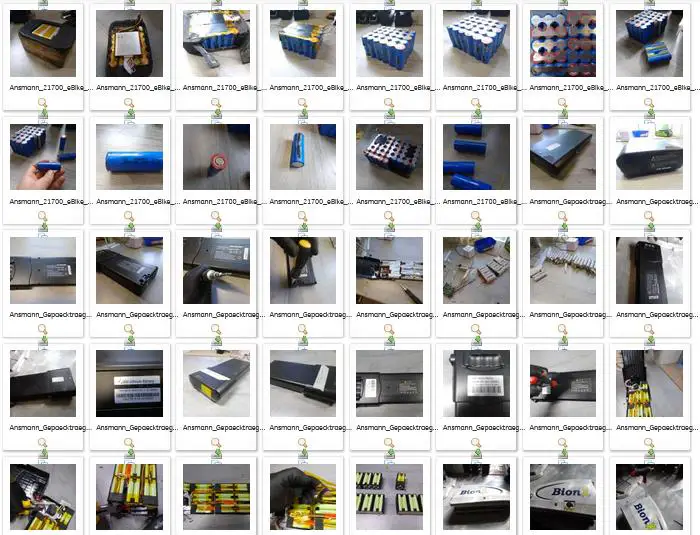

Ich selbst habe im ersten Halbjahr 2020 über 120 eBike Akkuspacks zerlegt, mit dabei viele verschiedene Modelle von unterschiedlichen Herstellern.

Dabei sind die meisten Akkupacks ähnlich aufgebaut, bei einigen jedoch hat jedes Akkupack seinen eigenen Kniff oder Trick, um es auf zu bekommen.

Ich möchte hier ein paar Akkupacks kurz vorstellen, um das Öffnen zu erleichtern, oder einfach nur damit man mal sehen kann, wie sowas von Innen aussieht.

Hinweis:

Bitte sei vorsichtig und konzentriert beim Öffnen von Akkupacks, egal ob nun von einem eBike, Laptop oder Spielzeug.

Li-Ionen Zellen haben eine enorme Energiemenge gespeichert und können bei falscher handhabung, Kurzschluss oder Beschädigung anfangen zu brennen.

Daher lies Dir bitte aufmerksam durch, was hier steht und geh nicht einfach so mit dem Hammer auf ein Akkupack los!

1. Werkzeug

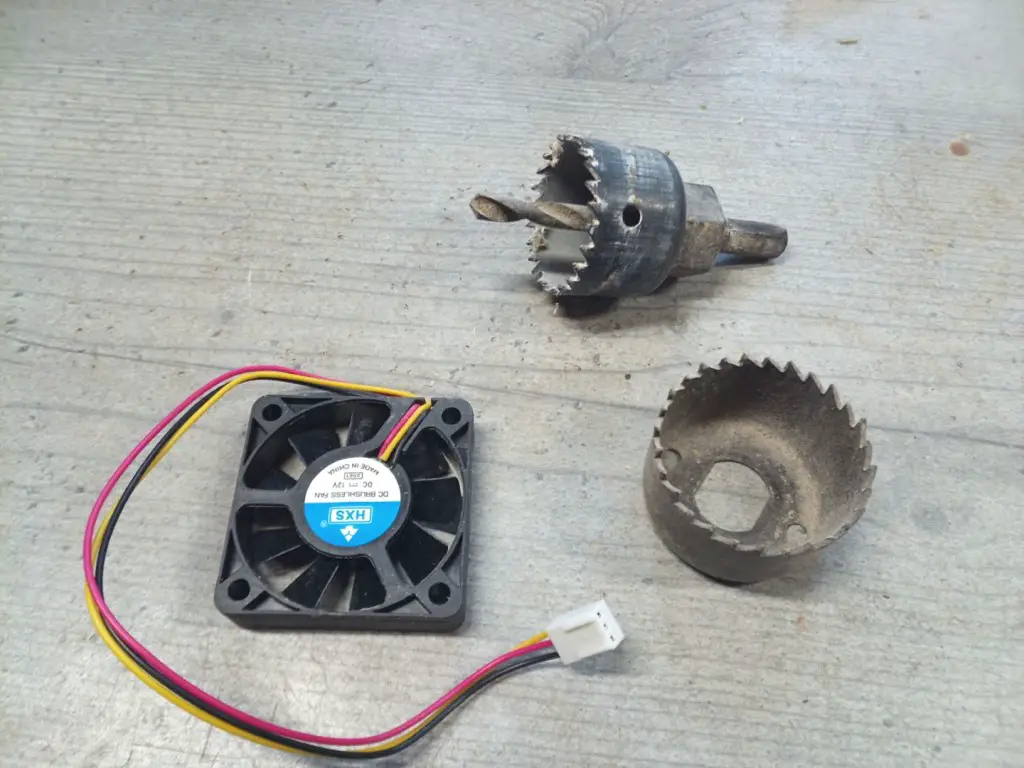

Wenn Du einen eBike-Akku nur zerlegen möchtest, um an die Akkuzellen heran zu kommen (so wie ich) um sie für ein Solarprojekt oder für andere Spielereien wie Akkulautsprecher, Modellbau, eScooter etc. zu benutzen, brauchst Du kein Spezialwerkzeug und alles, was Du benötigst ist hier auf dem Foto zu sehen, für egal welchen Akkupack egal welchen Herstellers

die drei wichtigsten Tools: abgewinkelte Spitzzange (= Telefonzange) mit 180 oder 200mm, Seitenschneider, robuster Flachschraubenzieher zum Hebeln

guter Flachschraubenzieher der vorn auch wirklich richtig flach ist, mittelgroßer Kreuzschlitzschraubendreher (idealerweise PH1), Torx TH15 als Schraubenzieher, notfalls auch als Bit oder Inbus

dünne Handschuhe (Montagehandschuhe, KFZ-Handschuhe) sind spätestens beim Entfernen der Nickelstreifen sinnvoll, Hammer sollte mittelgroß sein, etwas um 250 Gramm rum oder mehr

Dringende Empfehlung:

manchmal kommt es vor, dass man einen Kurzschluss fabriziert, der nicht mehr rückgängig zu machen ist.

- Beschädigung des äußeren Mantels einer Li-Ionen Zelle -> interner Kurzschluss

- ein Stück Metall / Nickelstreifen legt sich auf Plus und Minus und backt dort sofort fest

Wenn das Ganze dann noch im Zellverbund mit 40 oder 50 weiteren Zellen passiert führt dies schnell zu einer Kettenreasktion (Thermal Runaway) und ist kaum mehr zu kontrollieren. Die Folge ist ein Brand mit über 1.000°C

- Ein Feuerlöscher wird nicht viel helfen, denn der basiert auf dem Prinzip, dem Feuer den Sauerstoff zu rauben; was bei einem Lithiumbrand nicht funktioniert, da durch die Verbrennung Sauerstoff entsteht - das Feuer füttert sich somit selbst

- Wasser als Löschmittel ist absolut nicht zu empfehlen, da Strom + Wasser = noch mehr Kurzschluss, und außerdem wenn das Feuer bereits die 1.000°C erreicht hat kann es passieren, dass Wasser in seine atomaren Bestandteile aufgespalten wird und somit Wasserstoff entsteht - was extrem explosiv ist!

Daher die dringende Empfehlung:

Bevor Du damit anfängst, ein Akkupack zu zerlegen besorg Dir zwei Eimer oder einen Eimer und eine Kiste und etwas Sand und bau eine "Löschgrube"

- Kiste mit drei Handbreit Sand auf dem Boden

- daneben ein gut gefüllter Eimer Sand

- kokelnde / brennende Akkuzelle in die Kiste werfen, Eimer darüber auskippen

Der Sand wird der Akkuzelle die Wärmeenergie entziehen und diese soweit abkühlen, dass sie sich gar nicht erst entzündet.

Das habe ich schon mehrfach "ausprobiert", mit einzelnen Zellen, mit einem teilzerlegten Akkupack - das hat bisher immer sehr gut funktioniert und es ist nichts weiter passiert.

Nach einigen Stunden kann man die defekte Akkuzelle wieder entnehmen, wenn sie abgekühlt ist. Sie ist dann leer und es kann nichts mehr passieren.

Mülltrennung: Behälter für Elektronik-reste wie Kabel, BMS, Sensoren etc.

und Behälter Kunststoff / Klebereste / Gehäuseteile / Zellhalter / Restmüll

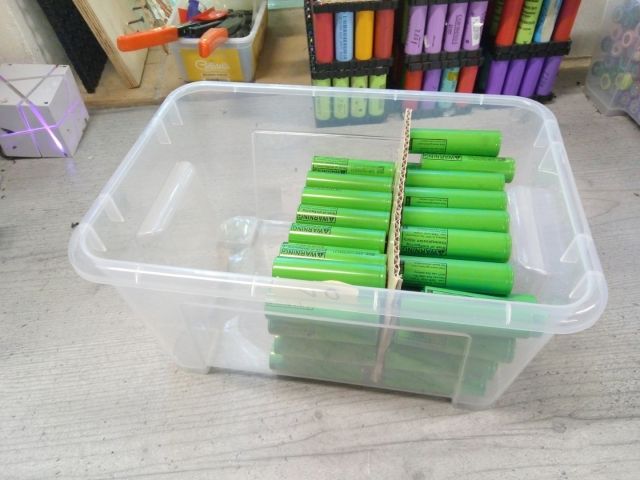

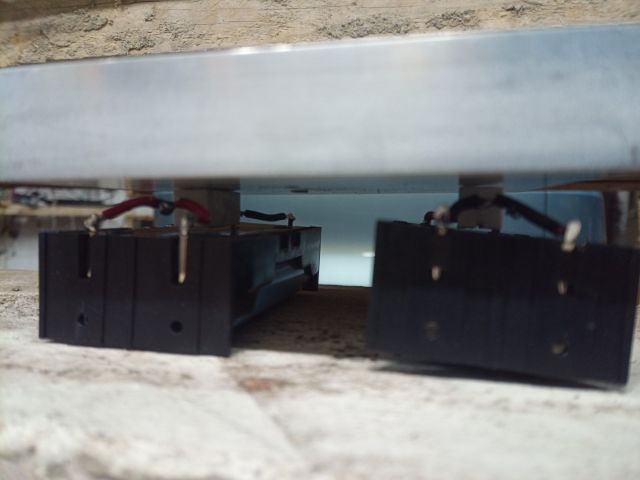

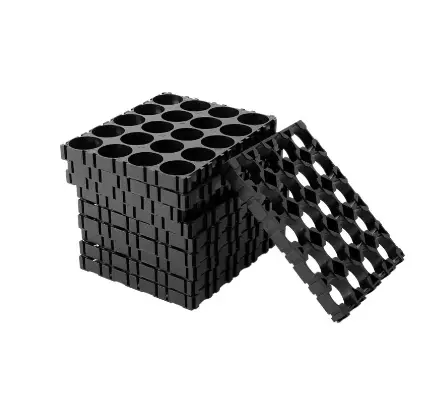

2. Akkulagerung / Sortierhilfe

Ich kann es nicht oft genug erwähnen: LiIonen Zellen sind kein Spielzeug und haben sehr viel Energie in sich. Umso gefährlicher, wenn viele Akkuzellen dicht zusammen kommen.

Beim Lagern sollte man darauf achten, diese nicht einfach lose in einen Karton oder Eimer zu werfen, wo schnell ein Kurzschluss entstehen kann, sondern am besten

- stabile Boxen / Kisten benutzen

- immer alle Akkus sauber stapelt sodass sie in eine Richtung zeigen

- mit Trennstreifen aus Karton o.ä. Plus und Minuspol voneinander trennt

Auch wenn ich ansonsten von Ikea nicht überzeugt bin sind dessen"Samla" Plastikboxen ideal dazu geeignet, günstig und stapelbar

Nun haben wir alles zusammen, jetzt kann es an das Zerlegen der eBike Akkus gehen, wobei ich hier ausführlich nur auf den recht gängigen Bosch Powerpack 400 / 500 Rahmenakku, exemplarisch eingehen möchte.

Alle anderen eBike Akkupacks (Gazelle, Ansmann, BionX, verschiedene noname, Bosch Classic, Gepäckträgerakku & Powertube), bei denen ich das Zerlegen dokumentiert...

...habe findet Du mitsamt einer anschaulichen bebilderten Schritt-für-Schritt Anleitung hier -> eBike Akkus zerlegen

Bosch Powerpack 400 / 500 Rahmenakku

Dauer: 15 - 30 Minuten

benötigtes Werkzeug: Torx TX15, Flachschraubendreher klein + groß, Hammer, Telefonzange (abgewinkelte Spitzzange), Seitenschneider

Schwierigkeitsgrad: sehr einfach (so ziemlich der einfachste Akku zum Zerlegen)

auf der Unterseite sind 4 bzw. 6 Torxschrauben, je nach Produktionsjahr und -Ort. Eine davon ist idR mit Gummi versiegelt, das kannst Du einfach mit etwas Spitzem rauspopeln.

Das Metallblech oberhalb des Schraubenziehers auf diesem Bild brauchst Du nicht abschrauben

der Rahmenakku wird intern mit vielen Klippsen zusammen gehalten, die man, einmal eingerastet, von außen nicht wieder öffnen kann. Es gibt Anleitungen im Netz, die beschreiben, wie man diese von außen anbohrt, aufdrückt und dann die Löcher anschließend wieder verschließt.

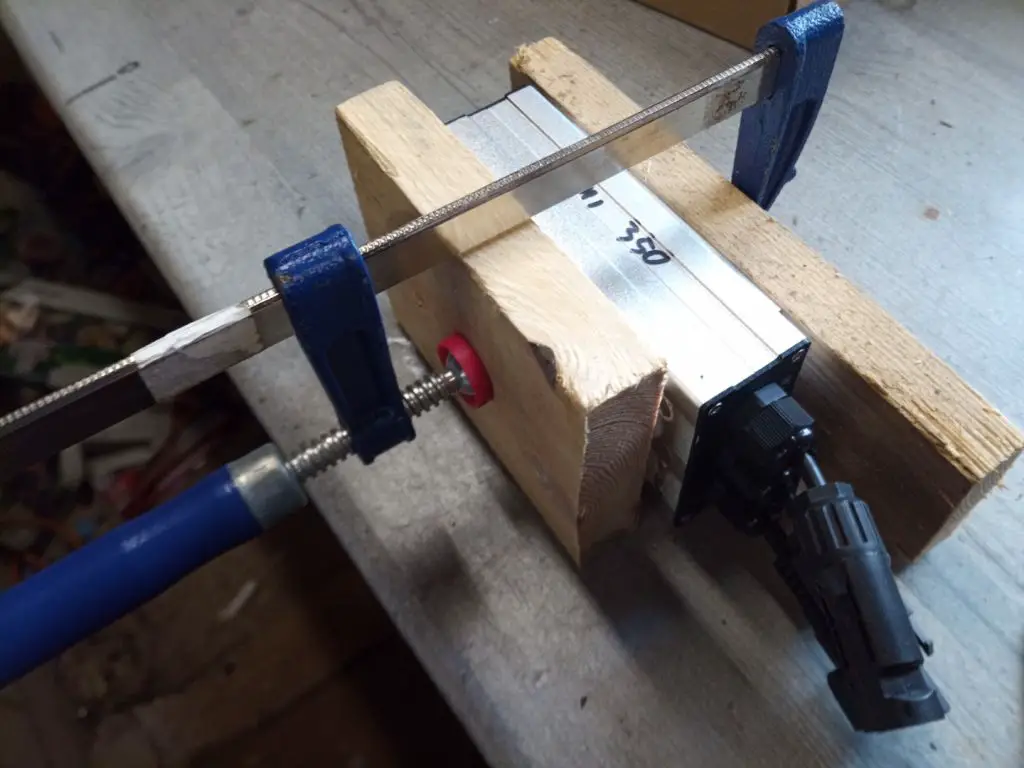

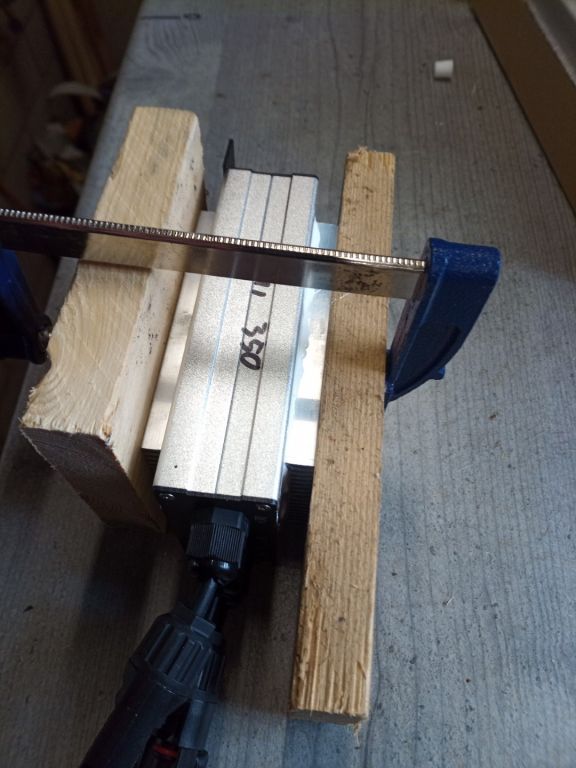

Mein Ansatz ist einfacher, hinterlässt aber kleine Spuren im Bereich des Griffes. Kleiner (flacher) Flachschraubenzieher mit Hilfe des Hammers seitlich am Griff in etwa auf halber Höhe einschlagen, wie auf dem Bild zu sehen.

Vorsicht: auf keinen Fall an einer anderen Stelle des Akkus als im Griffbereich ansetzen, da man ansonsten zwangsläufig die Akkus im Innern trifft und einen Kurzschluss verursacht - Brandgefahr

dann den dicken Flachschraubenzieher zu Hilfe nehmen. Ein paar Mal vor und zurück biegen, bis jeweils ein lautes Knacken zu hören ist. Damit sind dann zwei Klippse auf gesprungen.

Mit etwas Glück schafft man es auch, dass drei Klippse aufspringen, aber das klappt nicht immer.

Bei der nachfolgenden Aktion darf man nicht zimperlich sein. Braucht man auch nicht, die Bosch Gehäuse sind äußerst stabil, das Kunststoff bricht nur sehr schwer und man kann es gut verbiegen, ohne dass etwas passiert:

durch den Schlitz mit beiden Händen das Gehäuse packen und auseinander ziehen. Ggf. nochmal den dicken Schraubenzieher zu Hilfe nehmen. Dabei ruhig mit Nachdruck (etwas Gewalt) an das Gehäuse rangehen

das kracht alles arg böse und hört sich schlimm an, aber in der Regel bleiben dabei alle Klippse unversehrt

Dann das Akkupack wie einen Kuchen aus der Form herausstülpen, dabei mit der Kante ruhig mal auf den Tisch / die Werkbank klopfen.

Vorsicht: wenn das Akkupack aus dem Gehäuse gerutscht ist dieses nicht direkt weg ziehen, denn da sind drei dünne Käbelchen, die man ansonsten einfach abreißt. Hier aufpassen und vorsichtig den kleinen Stecker am BMS abklippsen. Oder wenn man das BMS nicht braucht (so wie ich): die drei Käbelchen mit dem Seitenschneider einfach abknippsen.

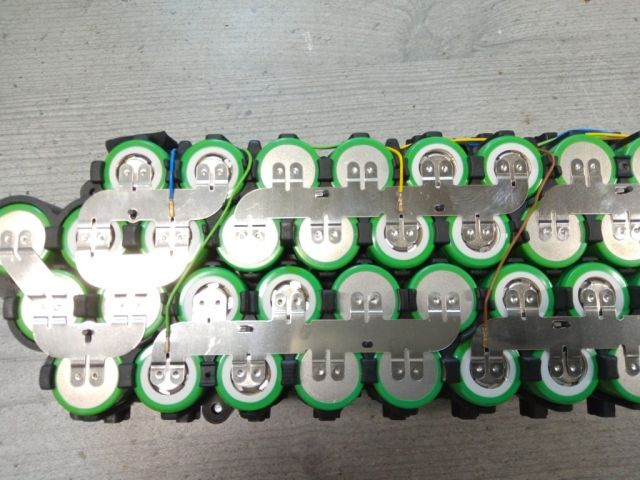

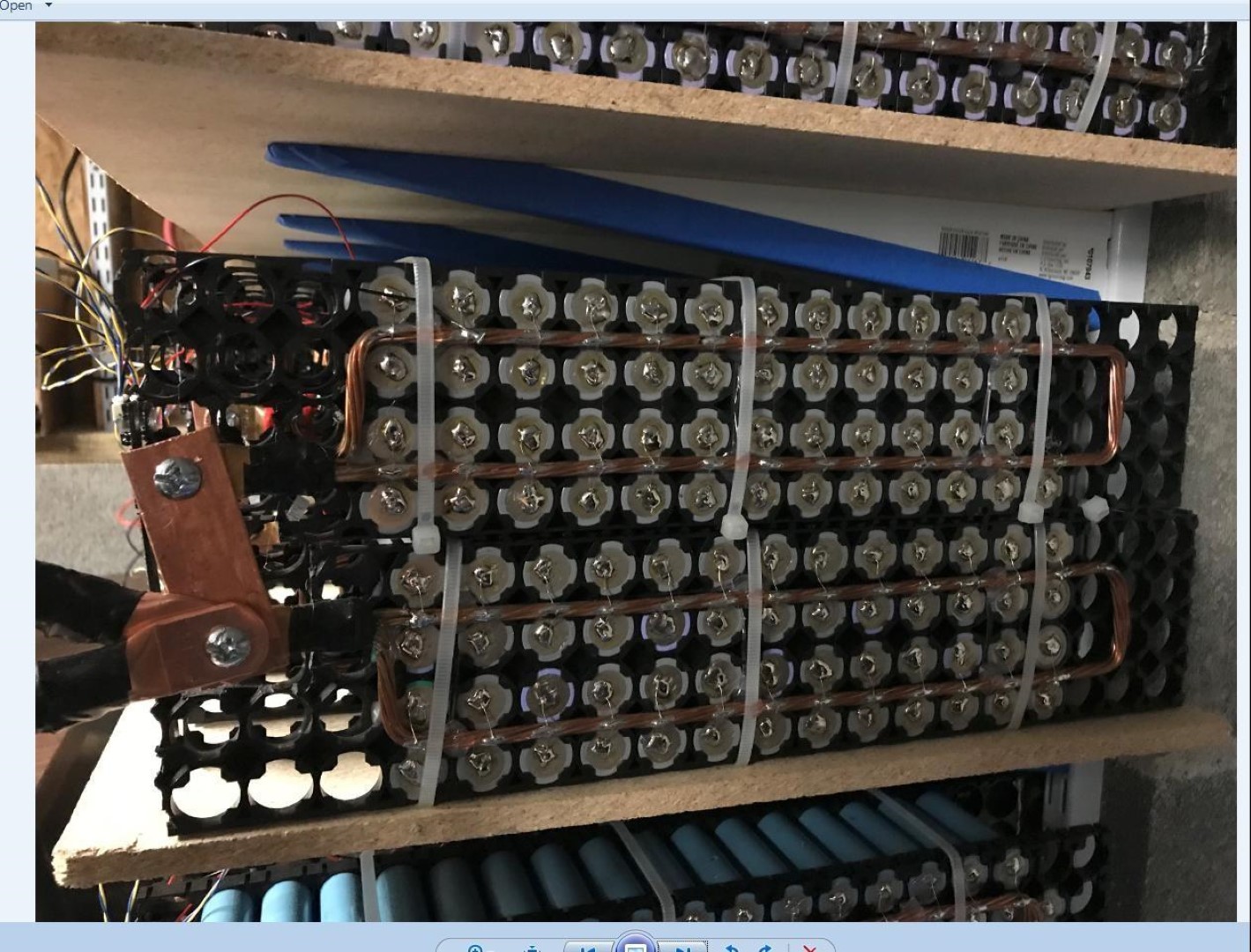

Da isser nun. 40 Topp-Zellen

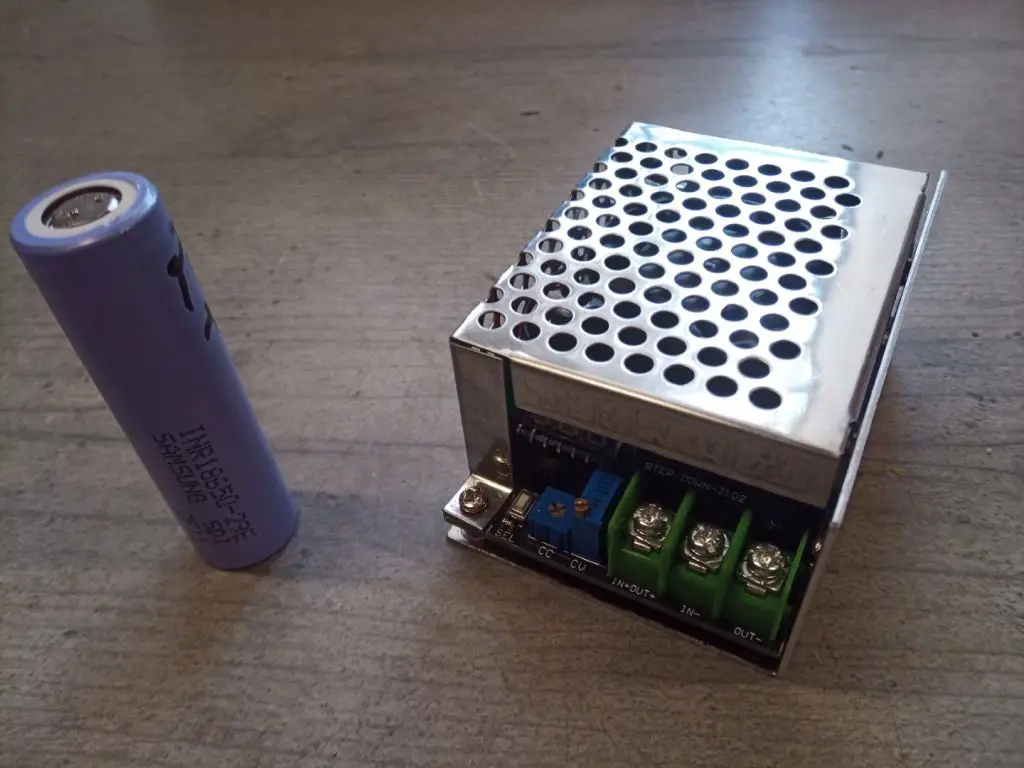

Die 400er Powerpacks haben idR Sanyo (selten), LG oder Samsung Zellen mit 2.850 oder 2.900mAh, die 500er Packs mit 3.500mAh je Zelle - das ist das Beste, was es derzeit gibt und das Maximum, was technisch machbar ist. Hier nochmal der Hinweis auf LiIonen Akkuzellen mit höheren Kapazitätsangaben als 3.500mAh: das sind definitiv und zu 100% dreiste Fakes, siehe auch -> China-Akku 18650 Test - 509.600 mAh in 62 Zellen

Das BMS ist mit nur einer Schraube befestigt, die beiden dicken Kabel (Plus / Minus) mit der Zange abschneiden, die dünnen Balancer-Käbelchen kann man einfach mit der Hand an den Akkuzellen abrupfen

zum Entfernen der Nickelstreifen benötigt man am besten Handschuhe, die gebogene Spitzzange und den kleinen Schlitzschraubenzieher.

Um zunächst irgendwo mal einen Anfang hin zu bekommen kann man mit dessen Hilfe ein Stückchen Nickelstreifen hochklappen, sodass man es mit der Spitzzange schnappen kann.

Vorsicht: bitte nur am Minuspol (das flache Ende am Akku) ansetzen und hebeln. Tut man das am Pluspol dann verletzt man beim Hebeln die Isolierung des äußeren Randes, was ein Minus ist, und man hat einen Kurzschluss. An diesem Punkt am besten den oben genannten Sandeimer parat haben.

dann einfach mit der Spitzzange zupacken und beherzt dran ziehen. Der Nickelstreifen geht dabei kaputt, das lässt sich nicht vermeiden.

Vorsicht: unbedingt darauf achten, mit der Zange nicht an einen benachbarten gegensätzlichen Pol zu kommen

alles abgerupft sieht das dann so aus

Vorsicht: die abgerissenen Nickelstückchen am besten gleich auf Seite auf ein Häufchen legen und nicht wild über die Werkbank verteilt rumfliegen lassen, denn idR ist man den Akkupack immer am hin und her schieben, am Anheben und Absetzen, während man daran arbeitet. Und da passiert es sehr schnell, dass man das Akkupack auf einem abgerupften Nickelstückchen absetzt und damit hat man dann unter Garantie einen Kurzschluss, der sich festbackt. Falls das passiert kann man nichts mehr machen und spätestens jetzt hat man dann hoffentlich einen Sandeimer vorbereitet

,

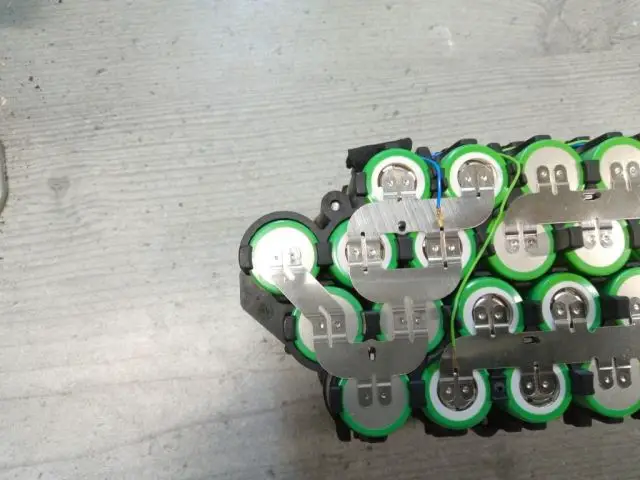

man muss auf beiden Seiten des Akkupacks das Nickel entfernen, bevor es weiter geht. Dann die vier Schrauben im Zellhalter rausdrehen

der Bosch-Zellhalter sitzt so fest, dass man die beiden Hälften von Hand nicht auseinander bekommt. Darum nacheinander die vier Stellen, wo die Schrauben drin waren, mit dem kleinen Flachschraubenzieher einen Spalt aufhebeln

ggf. 2x rundherum an allen vier Stellen etwas aufhebeln bis der Spalt etwa so groß ist wie auf dem Bild hier.

Dann sollte man die beiden Hälften ganz locker von Hand auseinander bekommen

Tadaa - jetzt kann man die 40 Zellen gemütlich ernten

Achja, falls jemand mal einen Bosch Powerpack Rahmenakku von Grund auf neu zusammenbauen möchte habe ich hier mal noch Detailbilder von den Nickelstreifen samt Balanceranschlüssen gemacht um rekonstruieren zu können, wie die einzelnen Zellen verschaltet sind.

PS: alle Bosch Akkus (Classic, Powerpack Rahmenakku / Gepäckträgerakku, Powertube) sind 10s4p Systeme, d.h. 4 Akkuzellen parallel geschaltet und dann 10 dieser 4er Päckchen seriel = in Reihe, um auf effektiv 36V zu kommen.

Ausnahme: der Powertube 625 ist ein 10s5p und hat somit 50 Zellen insgesamt, jeweils 5 zu parallelen Päckchen geschaltet und davon dann 10 seriell.

Inhaltsverzeichnis:

- 1 Die Anfänge (Akkulautsprecher)

- 2 Idee + Plan

- 3 Akku-Arbeitsplatz

- 4 eBike Akku Komponenten

- 5 eBike Akku zerlegen

- 6 Laptop Akkus zerlegen

- 7 ATX Computer Netzteil umbauen für Ladegeräte

- 8 neue Hülle für 18650

- 9 China-Akkutest

- 10 Werkzeuge + Messgeräte

- 11 Null-Watt Einspeisung

- 12 Modbus / RS485 Adapter

- 13 BMS + Balancer

- 14 aktiv Balancer BMS - JKBMS

- 15 Ladegeräte + Kapazitätstester

- 16 kpl. Akkupacks testen

- 17 Innenwiderstand Ri

- 18 Solar Laderegler

- 19 Wechselrichter, Inverter

- 20 Löten - Anleitung für Akkus

- 21 Schlüsselanhänger aus 18650

- 22 Sicherheitskonzept

- 23 Akkus Beschaffung - wie und wo?

- 24 WVC / SG / GMI / PVGS Mikroinverter

- 25 Schritt-für-Schritt zur 18650 Powerwall

- 26 ATS - Automatic Transfer Switch

- 27 Schottky Sperrdioden für Parallelschaltung

- 28 Balkonsolar & Balkonkraftwerk

- 29 Hybrid Wechselrichter einrichten

|

Du findest unsere Beiträge hilfreich und möchtest uns unterstützen?  Dazu gibt es mehrere Möglichkeiten und zwar ganz ohne, dass es Dich etwas kostet (hier klicken) |

6 Laptop Akkus zerlegen

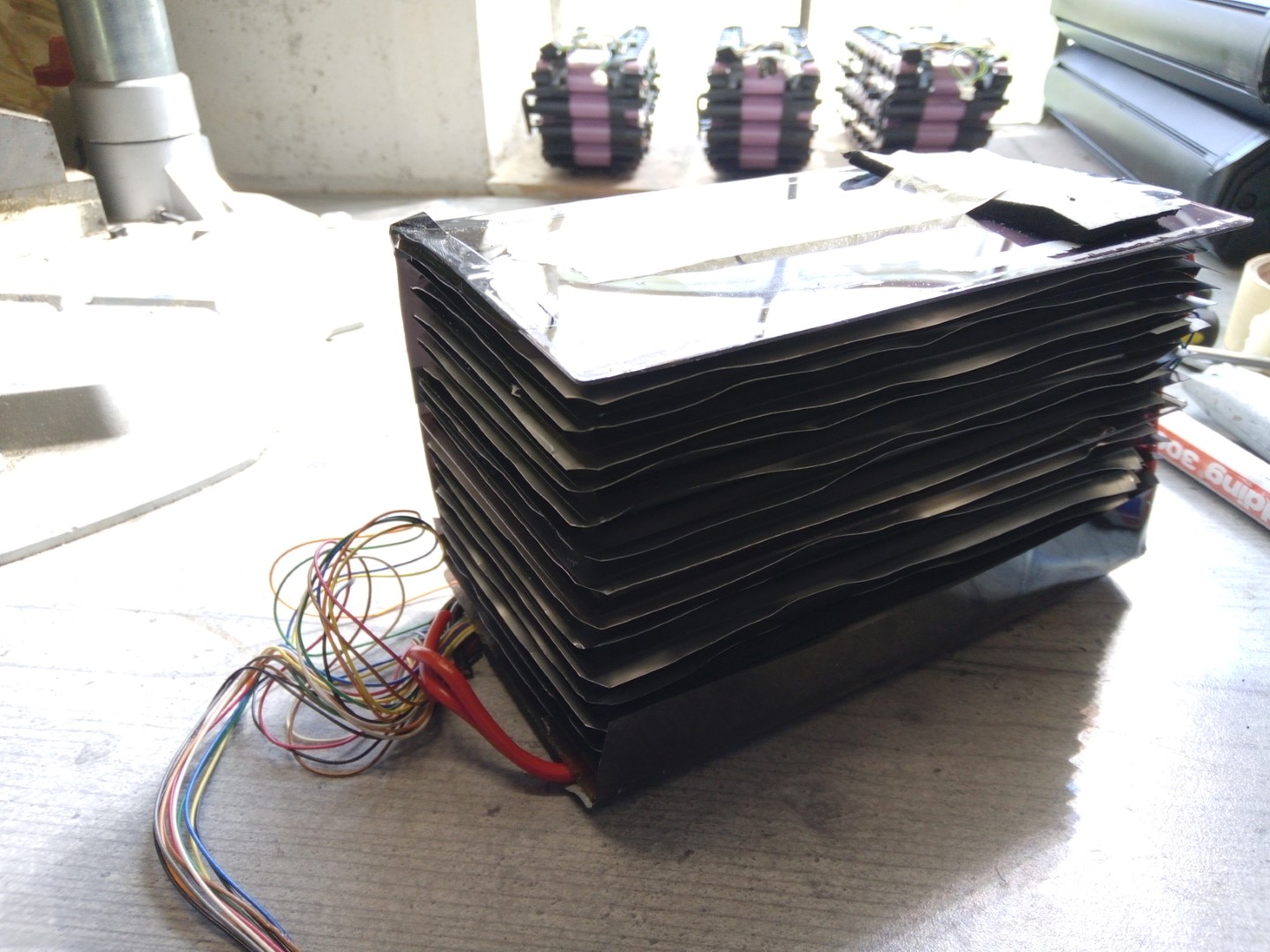

Anders als bei eBike-Akkus geht das Zerlegen von Laptop-Akkus sehr einfach.

Dort sind auch idR 18650 Zellen verbaut, egal beim welchem Hersteller, egal welches Modell.

Selten sind mal andere Zellen verbaut, hauptsächlich bei flachen Business-Notebooks.

Bei Youtube sieht man einige Varianten, wie man Laptopakkus mit Zange, Schraubstock, Drehen und Biegen auf bekommt.

Ich habe alle ausprobiert und mittlerweile sehe ich das ganz entspannt: bei Laptopakkus braucht man nicht zimperlich sein, da passiert idR nichts

Nach dem Knacken der Gehäuse am besten gleich die Zellen "putzen", also von Nickelstreifen und Kleberesten befreien.

Ist das passiert, können die auch ruhig mal auf einem Haufen liegen. Dann aber dabei bleiben, bis alles fertig ist. Auch, wenn die Frau zum Abendessen ruft!

für längere Lagerung aber bitte dann ordentlich in stabilen Boxen und mit (Papp-)Trenner zwischen den Polen, damit es zu keinem Kurzschluss kommen kann

Achtung:

1. der Trick ist hier, genau die Ecke des Gehäuses hart aufzuschlagen. Genau in der Ecke ist kein AKku, der beschädigt werden kann. NIEMALS mit der langen Seite aufschlagen, dadurch beschädigt man mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit eine Zelle und es kommt zu einem Kurzschluss.

2. sicher ist sicher: wie oben bei "Arbeitsplatz" beschrieben am besten immer einen Eimer Sand bereithalten, falls doch mal etwas passiert. Ich selbst haber mittlerweile rund 1.500 Laptopakkus auf diese Weise geknackt und zerlegt - ohne Kurzschluss

Laptop vs eBike Akkus

Da ich mittlerweile nun auch einige Akkupacks zerlegt und sortiert habe hier mal meine Erfahrung soweit:

eBike-Akkupacks

- zerlegt: rund 120 Akkupacks - Zellen vorsortiert: ~5.000 - Zellen auf Spannung getestet: ~3.000 - Zellkapazität getestet: ~1.000 - mech. Beschädigungen (Zellen verknickt, Rost, undicht): 100 Zellen. Um genau zu sein hatte ich bisher zwei Akkupacks (selber Hersteller) mit Wassereintritt und verrosteten Polen = 2% (von 5.000)

- tote Zellen (0,0V / interner Kurzschluss): 100 Stück = 3,3% (von 3.000)

- Zellkapazität rated: einige uralt-Akkupacks haben noch 2.200er Zellen verbaut, aber die habe ich alle bei eBay wieder verkauft. Der Großteil der Akkupacks hat 2.500mAh aufwärts verbaut, die guten haben zwischen 2.900 und 3.500mAh Zellen. Über die Hälfte meiner gesammelten Zellen sind Zellen mit 2.850 und 2.900mAh rated

- Zellkapazität tested: ca. 90% der getesteten Zellen liegen bei um 90% Rest-Kapazität. 5% sind richtig ausgelutscht (mehr als 25% Kapazitätsverluist = unbrauchbar), etwa 5% liegen um die 100% Restkapazität. Teilweise liegen auch noch welche über den Herstellerangaben wie hier die Panasonic NCR18650PF mit 2.900mAh rated

- Dauer zum Zerlegen: am Anfang habe ich bis zu 1 Stunde gebraucht, um ein Pack mit 40 - 50 Zellen zu zerlegen. Mittlerweile brauche ich selten länger als 15 Minuten hier ein langweiliges Video ohne Zeitraffer, einfach um mal den Zeitaufwand zu sehen. Wobei das hier eigentlich ein eher schlechtes Beispiel ist, denn dieses Akkupack ist richtig nervig blöd zum Zerlegen gewesen, die Nickelstreifen liesen sich richtig schlecht ablösen https://www.youtube.com/watch?v=TvI07ABUFpU

Laptop Akkus:

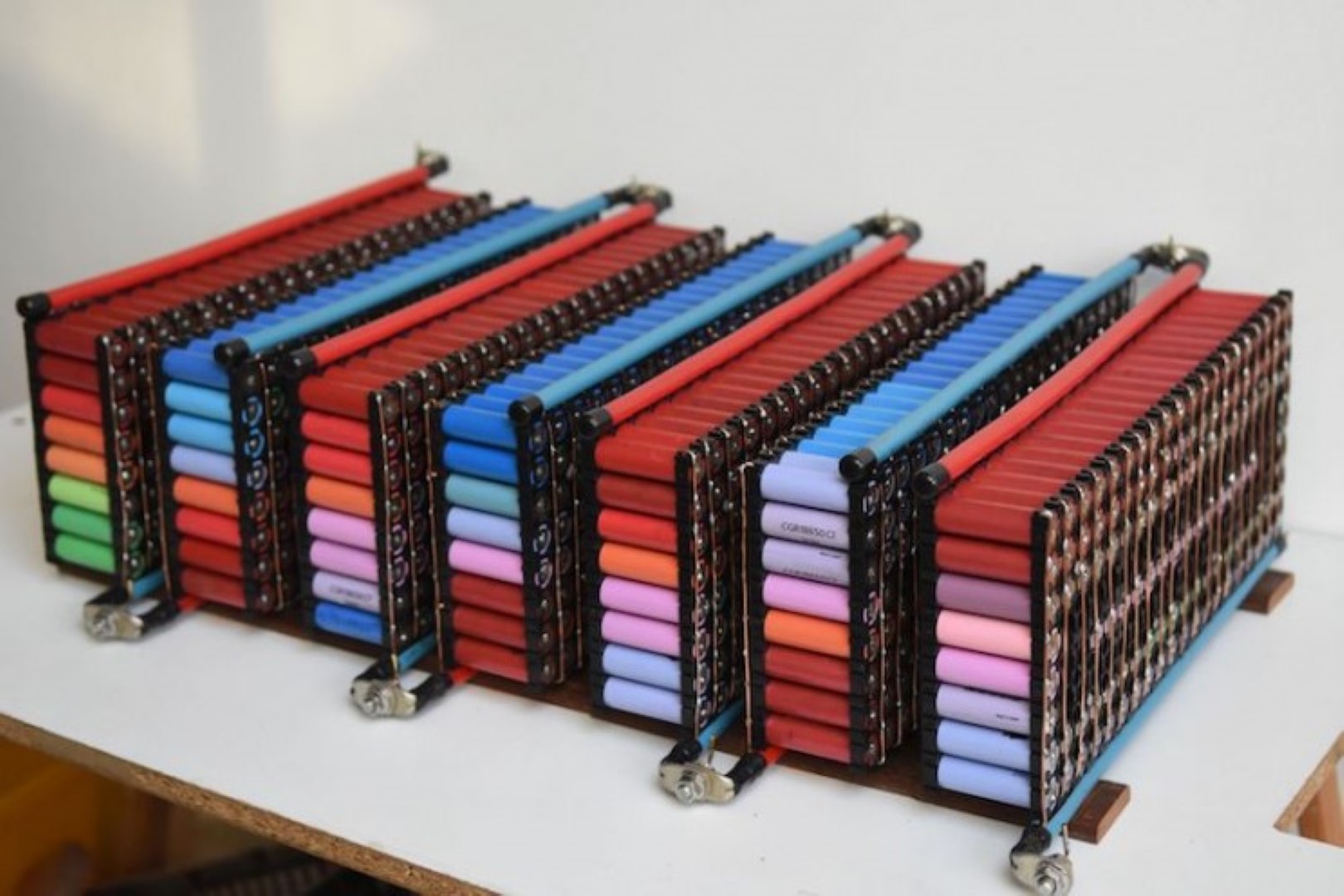

nachdem ich nun fast alle eBike-Akkus durch habe habe ich mich auch mal an Laptop-Akkus versucht. Immer, wenn ich am Wertstoffhof war (jedes Mal ein anderer in meiner Nähe), um Reste zerlegter AKkus zu entsorgen habe ich gleich nach Laptop-Akkus gefragt und konnte so rund 500 davon abstauben. - zerlegt: rund 200 Akkus - Zellen vorsortiert: ~1.500 - Zellen auf Spannung getestet: ~1.500 - Zellkapazität getestet: ~1.500

- mech. Beschädigungen (Zellen verknickt, Rost, undicht): 50 Zellen. = 3,3% (von 1.500)

- tote Zellen (0,0V / interner Kurzschluss): 150 Stück = 10% (von 1.500)

- Zellkapazität rated: 80% etwa liegen bei um 2.200mAh, der Rest darüber, keiner über 2.900mAh

- Zellkapazität tested: > 2.500mAh: 10% / 2.100 -2.500mAh = 21,2% / 2.000 - 2.100mAh = 7,5% / 1.500 - 2.000mAh = 23% / <1.500mAh = 25% / mech. besch. & tot: 13,3%

- Dauer zum Zerlegen: auch ohne Übung geht das recht schnell, im Schnitt etwa 1 Minute / Akku = im Schnitt 120 Zellen in 15 Minuten https://www.youtube.com/watch?v=MQ4rVUrbDSY Aufwand im Vergleich:

- Beschaffung: ist bei Laptop Akkus stressfreier. Wertstoffhöfe geben defekte Akkus bereitwilliger heraus als Fahrradhändler die eBike-Akkupacks.

Allerdings: idR bekommt man beim Wertstoffhof im Vergleich nur kleine Mengen. 30 Akkus = 240 Zellen sind Durchschnitt.

Bei Fahrradhändlern, die defekte Akkupacks gesammelt haben bekommt man öfters mal 10 - 20 Akkupacks auf einen Schlag = 500 - 1.000 Zellen

- Zerlegen: bei eBike-Akkus hat jeder Akku sein eigenes System und man braucht ein bisschen Eingewöhnungszeit und Übung, um an die Zellen ran zu kommen. Dazu kommt, dass die Nickelstreifen richtig doll geschweißt wurden, viel fester als bei Laptopakkus.

Das Entfernen braucht mehr Zeit und wenn man nicht aufpasst reißt man Löcher in die Zellböden (gerade bei Panasonic Zellen). Dadurch hat man auch gerne mal eine gewisse Hemmschwelle um mit dem Zerlegen an zu fangen wenn man einen neuen AKku hat, wo man noch nicht weiß, wie der auf geht und man aber weiß, dass man Minimum 50 Zellen zerlegen muss wenn man erstmal angefangen hat.

Bei Laptop-Akkus ann man auch zwischendurch mal eben ein, zwei Akkus aufknacken

- "Putzen": hat man bei eBike-Akkus die Zellen erstmal aus den Plastikhaltern befreit sind diese idR außenrum sauber und ohne Klebereste.

Bei meinen Laptop-Akkus sind über 50% der Zellen rundherum eingesaut mit verschiedenen Superklebern, Silikon, Klebepads etc.pp. Das ist richtig Aufwand, die zu säubern und nicht selten gehen dabei die Hüllen kaputt.

eBike-Akkus sind auch manchmal untereinander verklebt aber so selten, dass ich dazu übergegangen bin die verklebten Akkupacks bei eBay zu verkaufen, da mir der Aufwand zu hoch ist.

- Entsorgungsaufwand: bei Laptop-Akkus fällt durch die vielen Einzelverpackungen mehr Müll an als bei eBike-Akkupacks, zudem kamm man kaum etwas anderes als die Zellen wiederverwerten (privat).

Bei eBike-Akkus sind ab und an mal das BMS, die Plastik-Zellhalter oder das Gehäuse selbst noch brauchbar, oder so Kleinzeugs wie Schalter und Ladebuchse. Die Anzahal zu entsorgender Laptop-Zellen ist auch recht hoch.

Inhaltsverzeichnis:

- 1 Die Anfänge (Akkulautsprecher)

- 2 Idee + Plan

- 3 Akku-Arbeitsplatz

- 4 eBike Akku Komponenten

- 5 eBike Akku zerlegen

- 6 Laptop Akkus zerlegen

- 7 ATX Computer Netzteil umbauen für Ladegeräte

- 8 neue Hülle für 18650

- 9 China-Akkutest

- 10 Werkzeuge + Messgeräte

- 11 Null-Watt Einspeisung

- 12 Modbus / RS485 Adapter

- 13 BMS + Balancer

- 14 aktiv Balancer BMS - JKBMS

- 15 Ladegeräte + Kapazitätstester

- 16 kpl. Akkupacks testen

- 17 Innenwiderstand Ri

- 18 Solar Laderegler

- 19 Wechselrichter, Inverter

- 20 Löten - Anleitung für Akkus

- 21 Schlüsselanhänger aus 18650

- 22 Sicherheitskonzept

- 23 Akkus Beschaffung - wie und wo?

- 24 WVC / SG / GMI / PVGS Mikroinverter

- 25 Schritt-für-Schritt zur 18650 Powerwall

- 26 ATS - Automatic Transfer Switch

- 27 Schottky Sperrdioden für Parallelschaltung

- 28 Balkonsolar & Balkonkraftwerk

- 29 Hybrid Wechselrichter einrichten

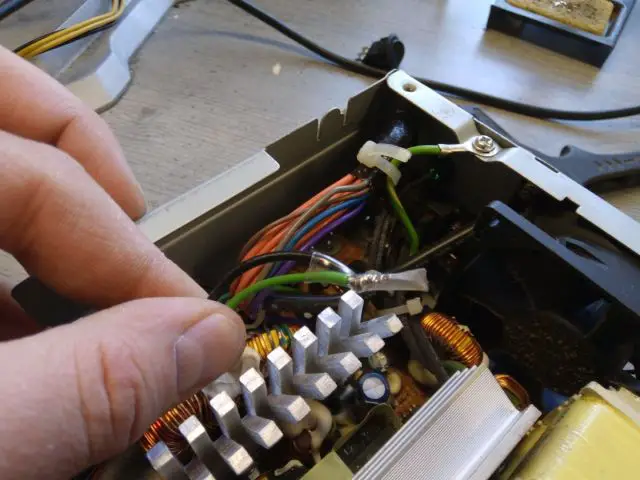

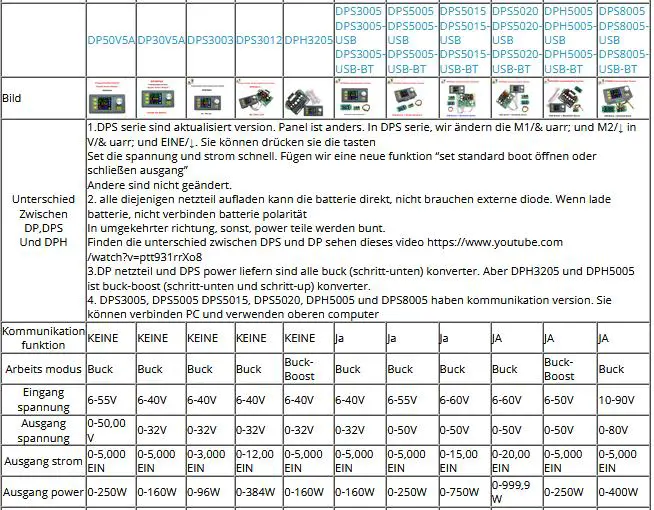

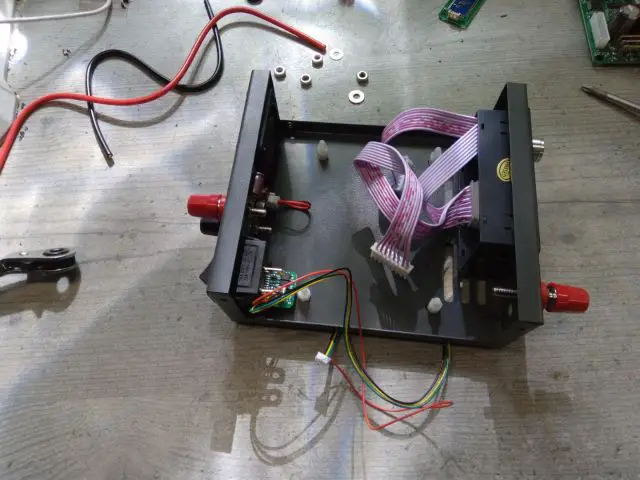

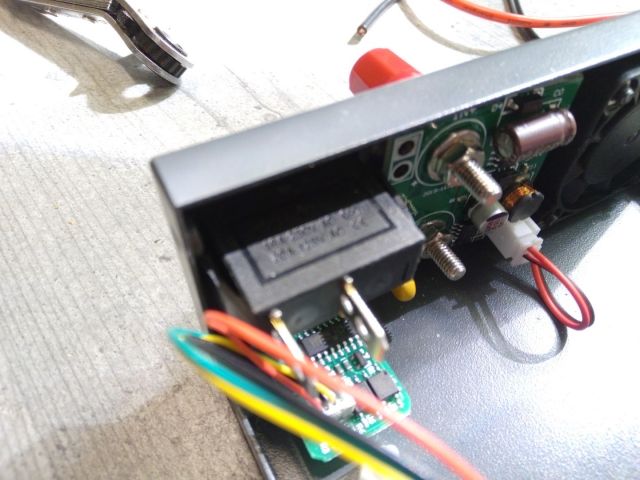

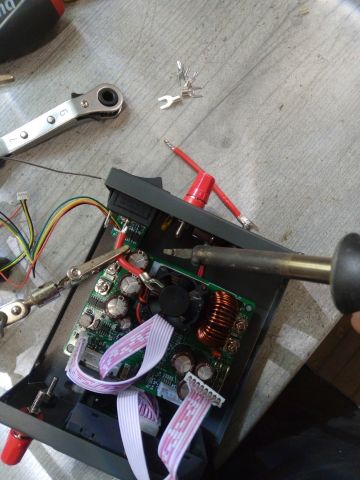

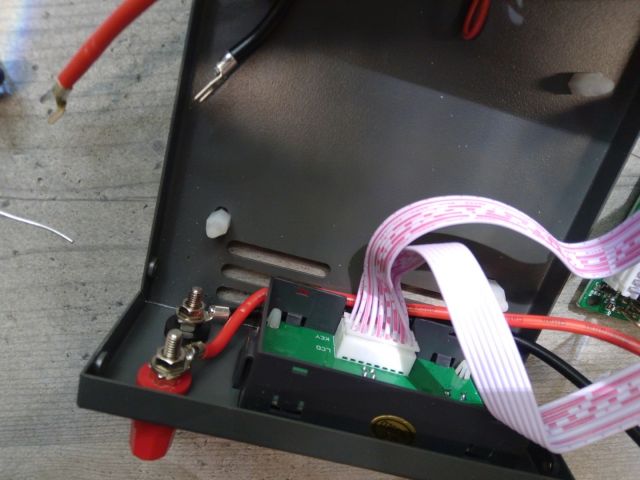

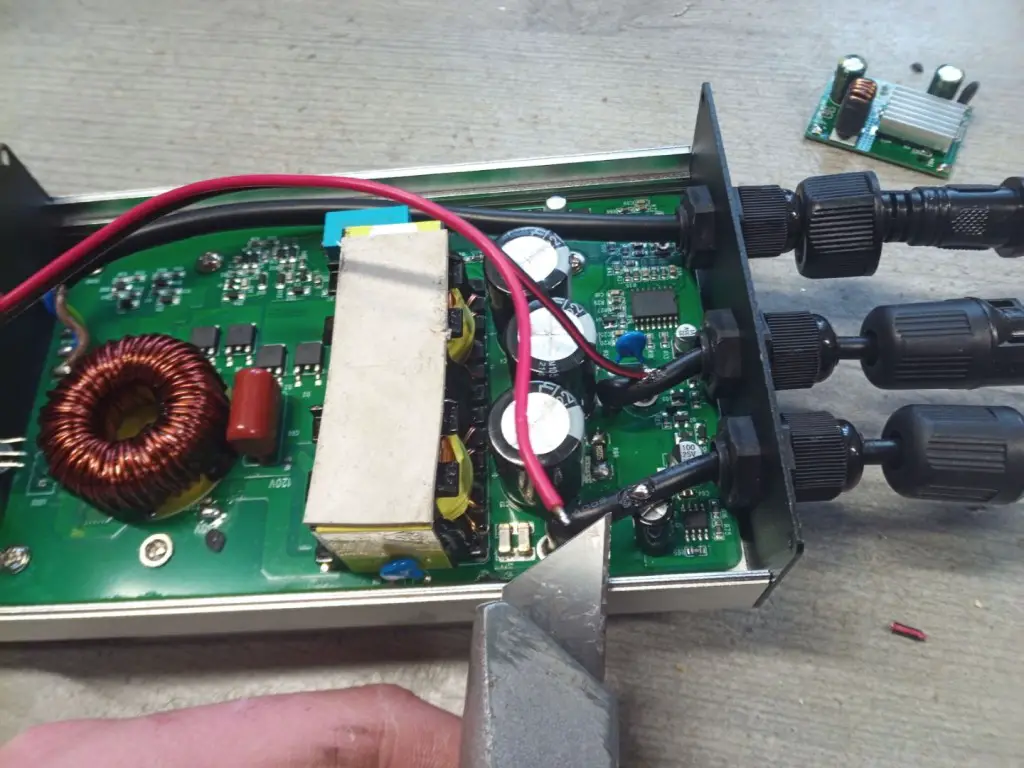

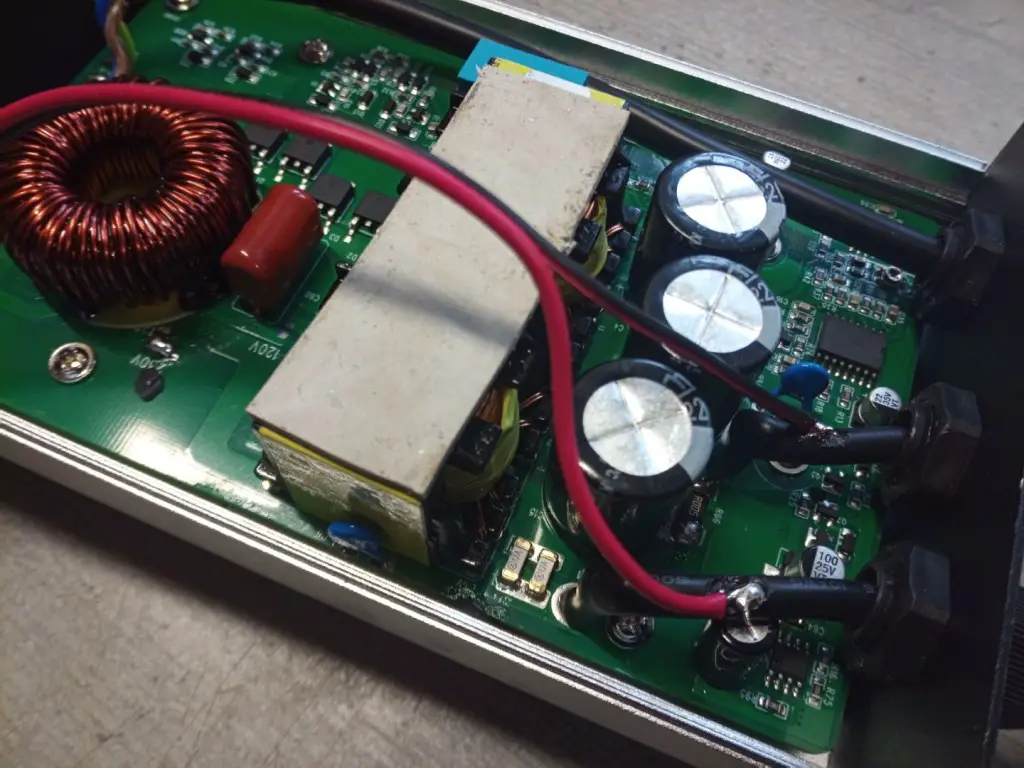

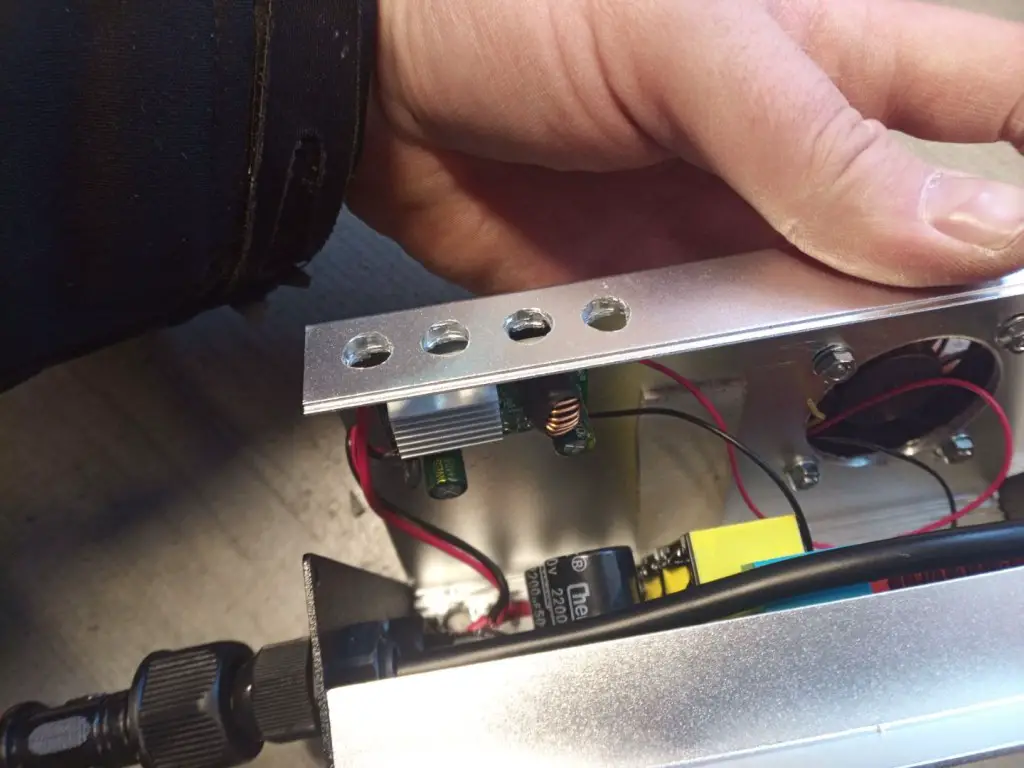

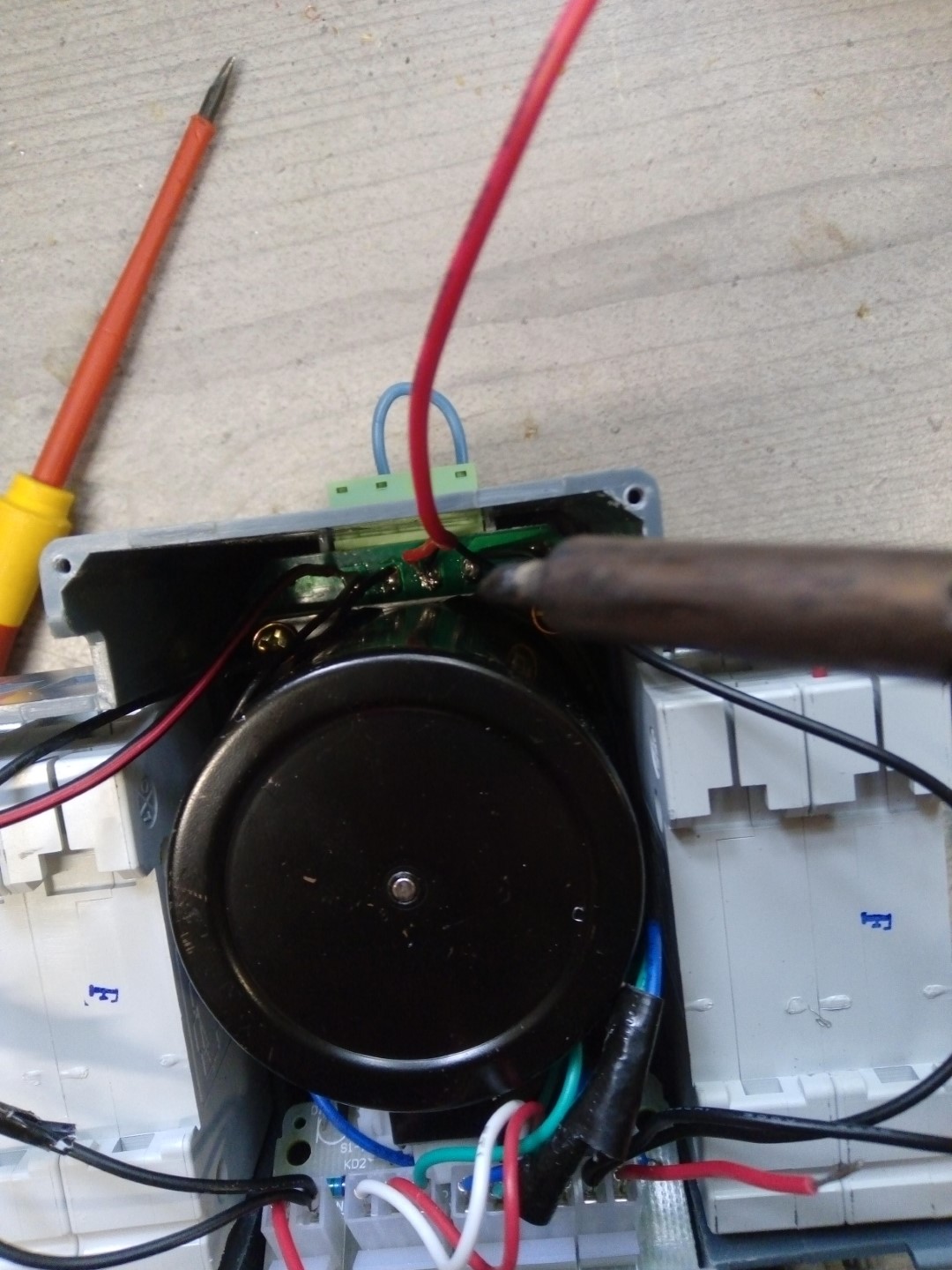

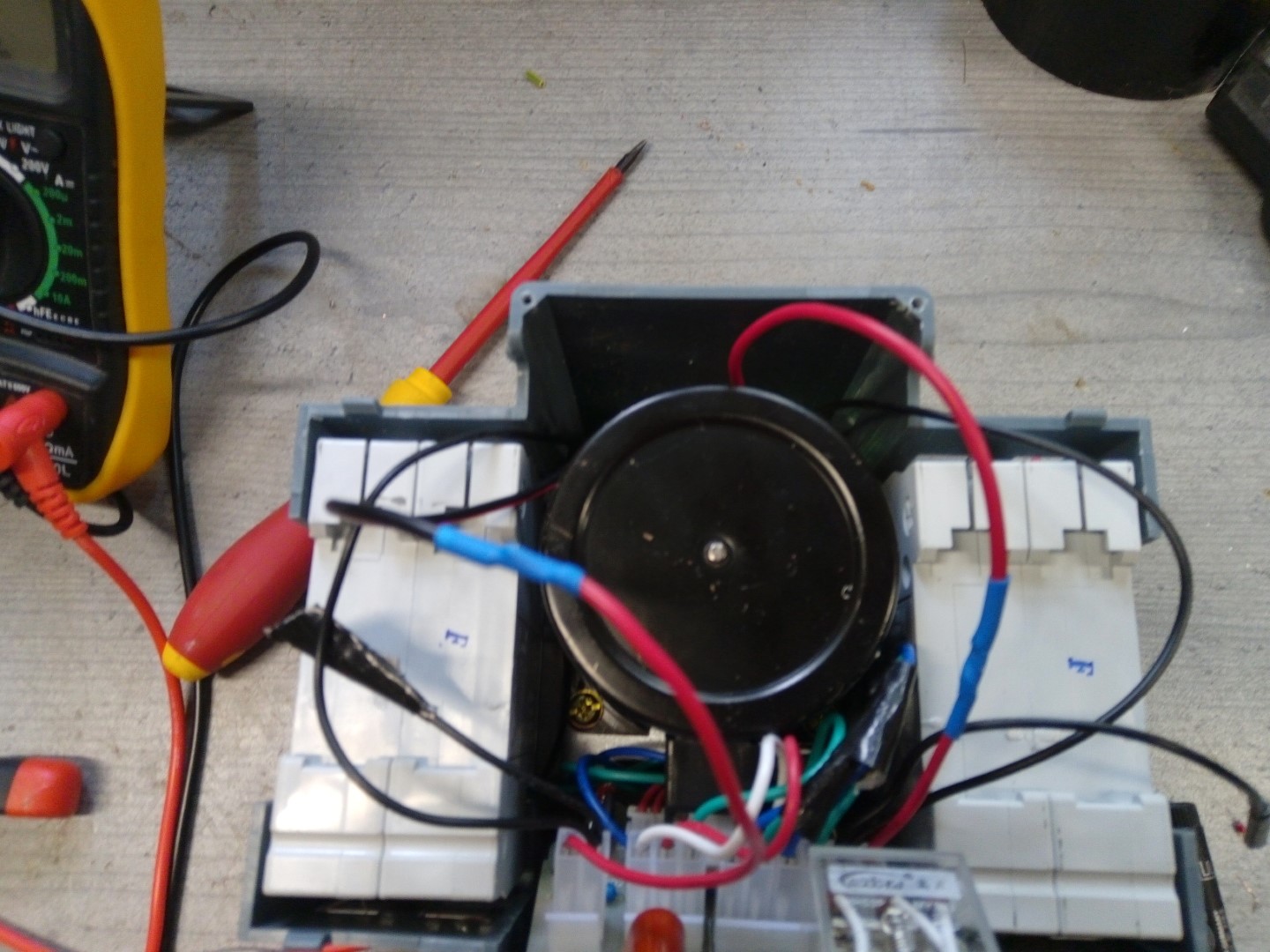

7 ATX Computer Netzteil umbauen für Ladegeräte

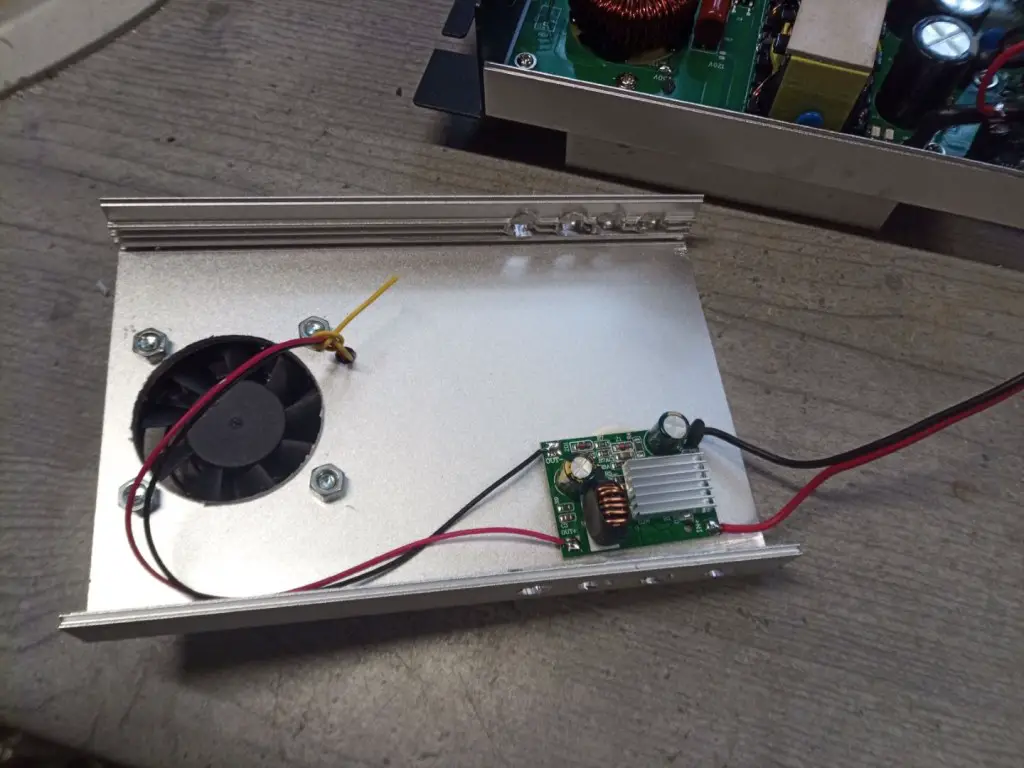

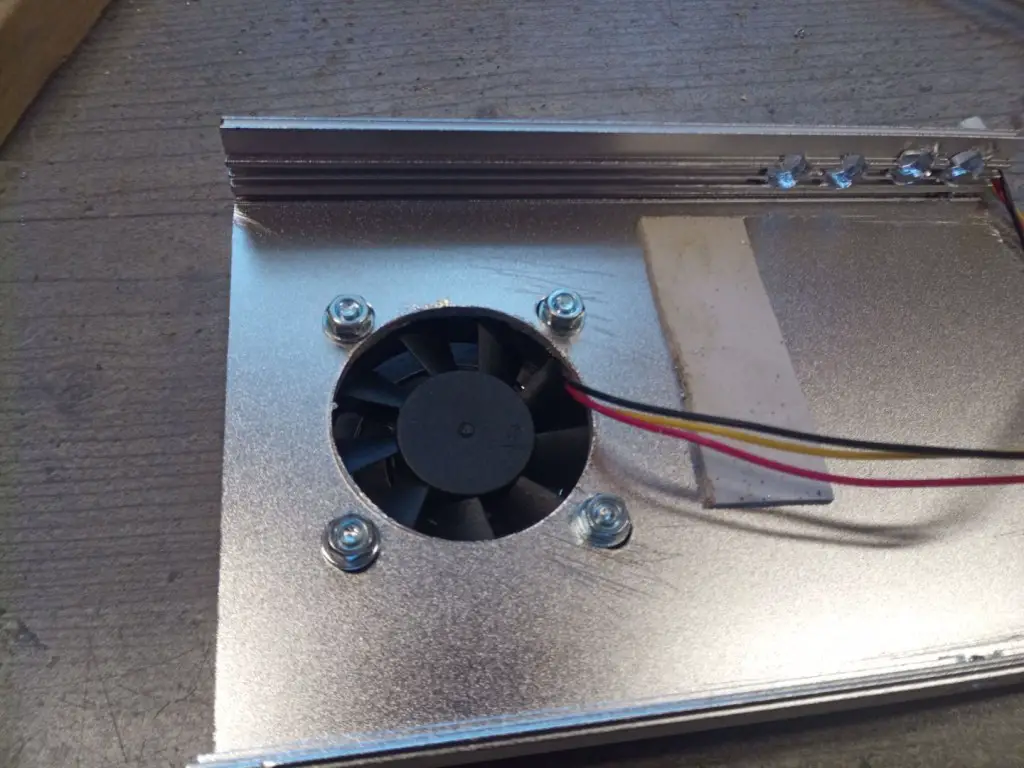

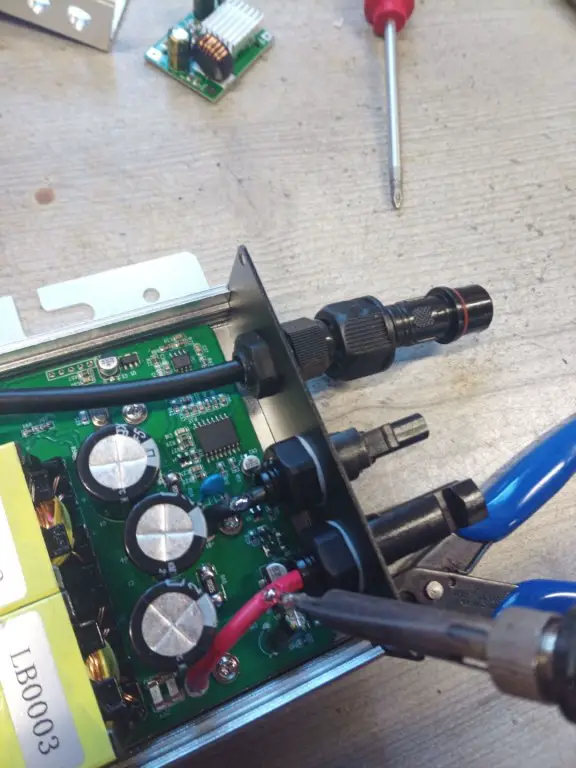

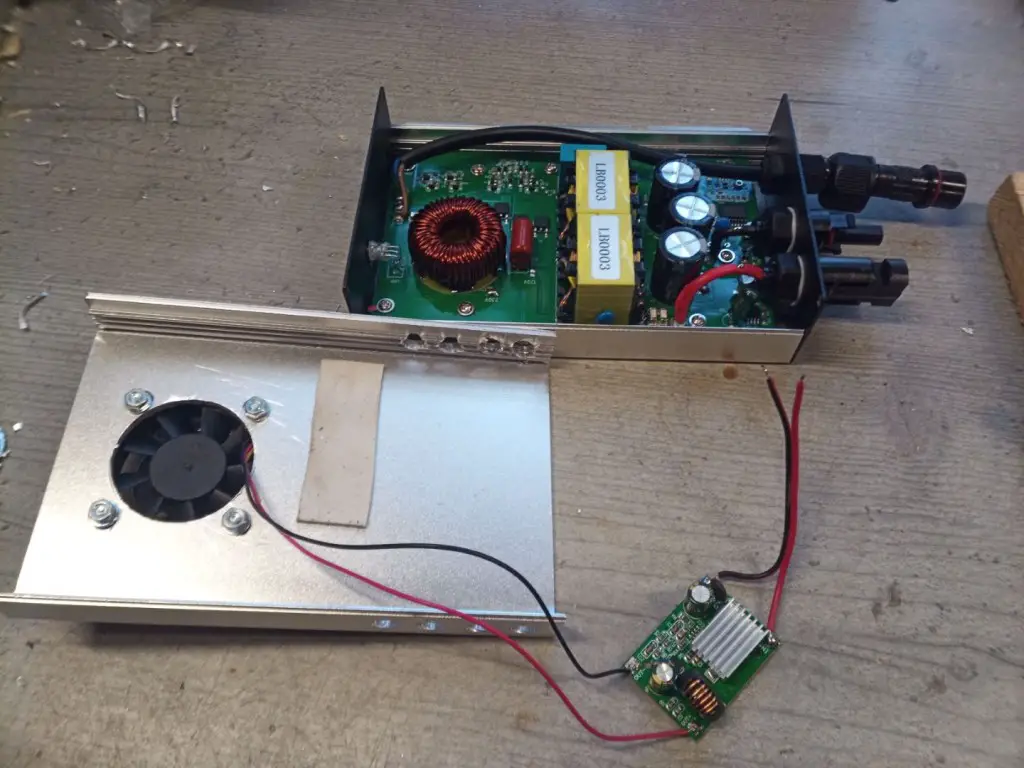

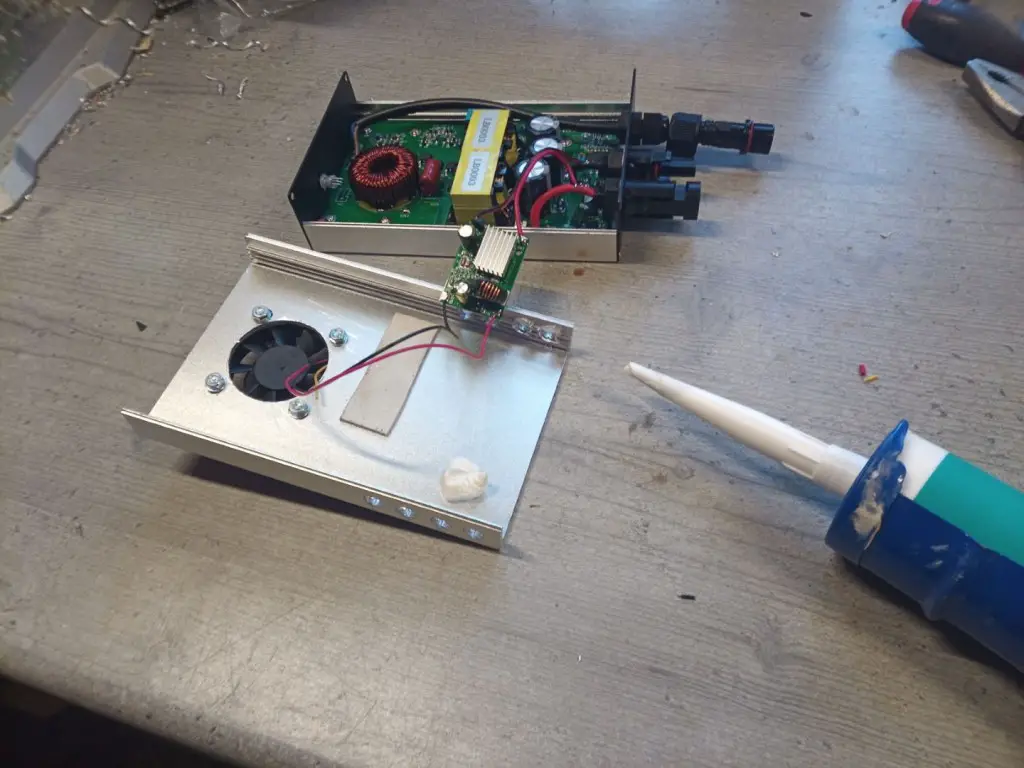

Wie unter 3 Akku-Arbeitsplatz bereits angekündigt ging mir dieses Kabel- und Netzteilechaos der Ladegeräte auf den Keks.

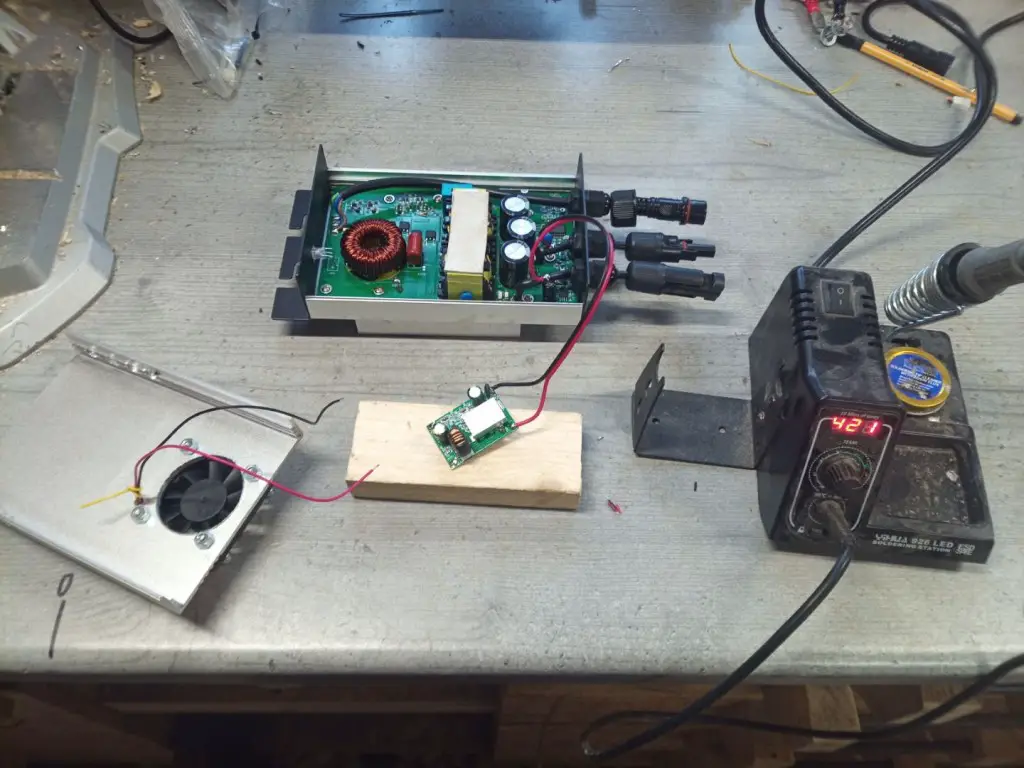

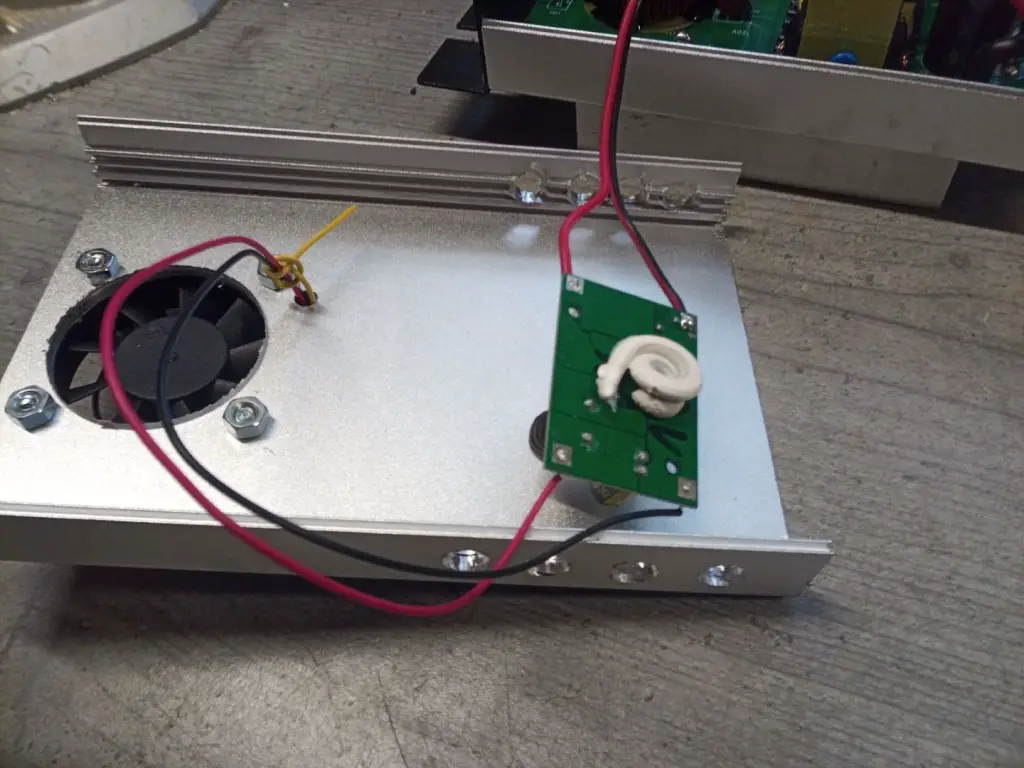

Mittlerweile habe ich ein altes PC-Netzteil umgebaut und betreibe damit insgesamt 15 Ladegeräte - ohne Probleme.

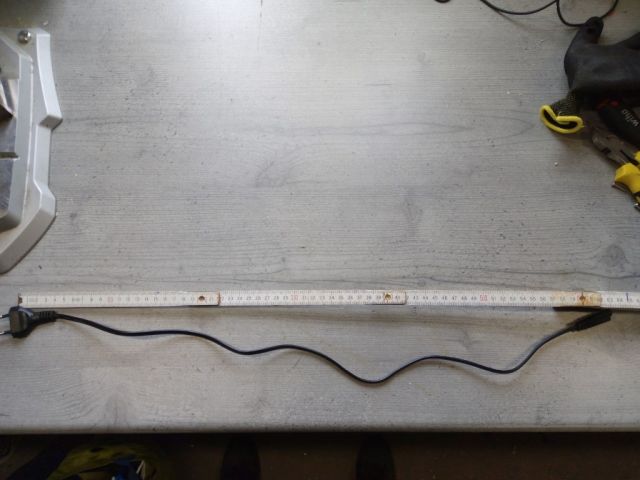

Falls das jemand mal nachbauen möchte hier nun eine bebilderte Anleitung. Das ist ein normales ATX-Netzteil von Delta. Mit 300 Watt absolut nichts besonderes, für 1€ + 6€ Versand bei eBay erstanden. Andere Marken wie Enermax oder Seasonic sind auch zu empfehlen.

Wieso das alles? Nun, meine Akku-Ladegeräte benötigen 12V (die LiitoKala Lii500) und 5V (die XTar VC4 und XTar VC8). Das sind auch generell die gängigen zwei Spannungen von diversen anderen Kleingeräten mit Netzteil bzw. USB als Stromversorgung (USB hat 5V).

Und PC-Netzteile sind billig, für den Dauergebrauch konzipiert und liefern beide benötigten Spannungen. Zusätzlich auch noch 3,3V

Mein Netzteil ist ein Marken-Netzteil von Delta. Kein geläufiger Name sondern eher im OEM Markt anzutreffen, aber die sind spezialisiert auf den Bau von Spannungswandlern und Invertern aller Art, inkl. Server-Netzteile, Schweißgeräte, Photovoltaik-Wechselrichter und Industrieanwendungen.

D.h.: das Netzteil ist für den 24/7 Dauerbetrieb geeignet.

Wichtig: die Angaben zu 5V und 12V, zu finden auf dem Typenaufkleber.

Vorsicht bei noname und Pseudomarken wie LC-Power: die geben oft sehr hohe Systemleistungen an, wobei die einzelnen Stränge nie alle gleichzeitig voll belastet werden dürfen. So habe ich auch ein LC-Power mit 420 Watt, welches aber rund 1/3 niedrigere Ampèrezahlen auf der 5V und 12V Schiene leistet als das schwächere Delta mit nur 300W.

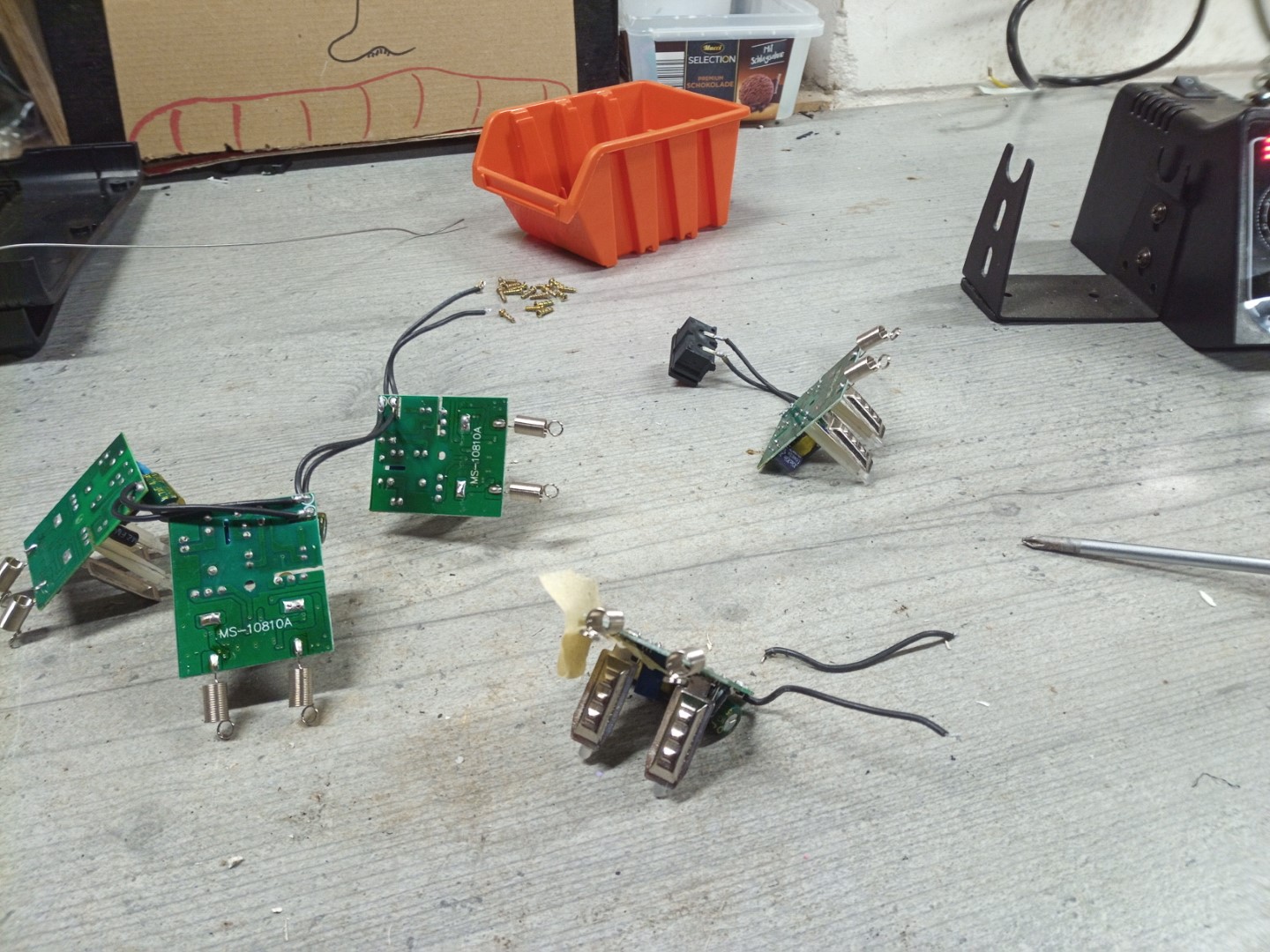

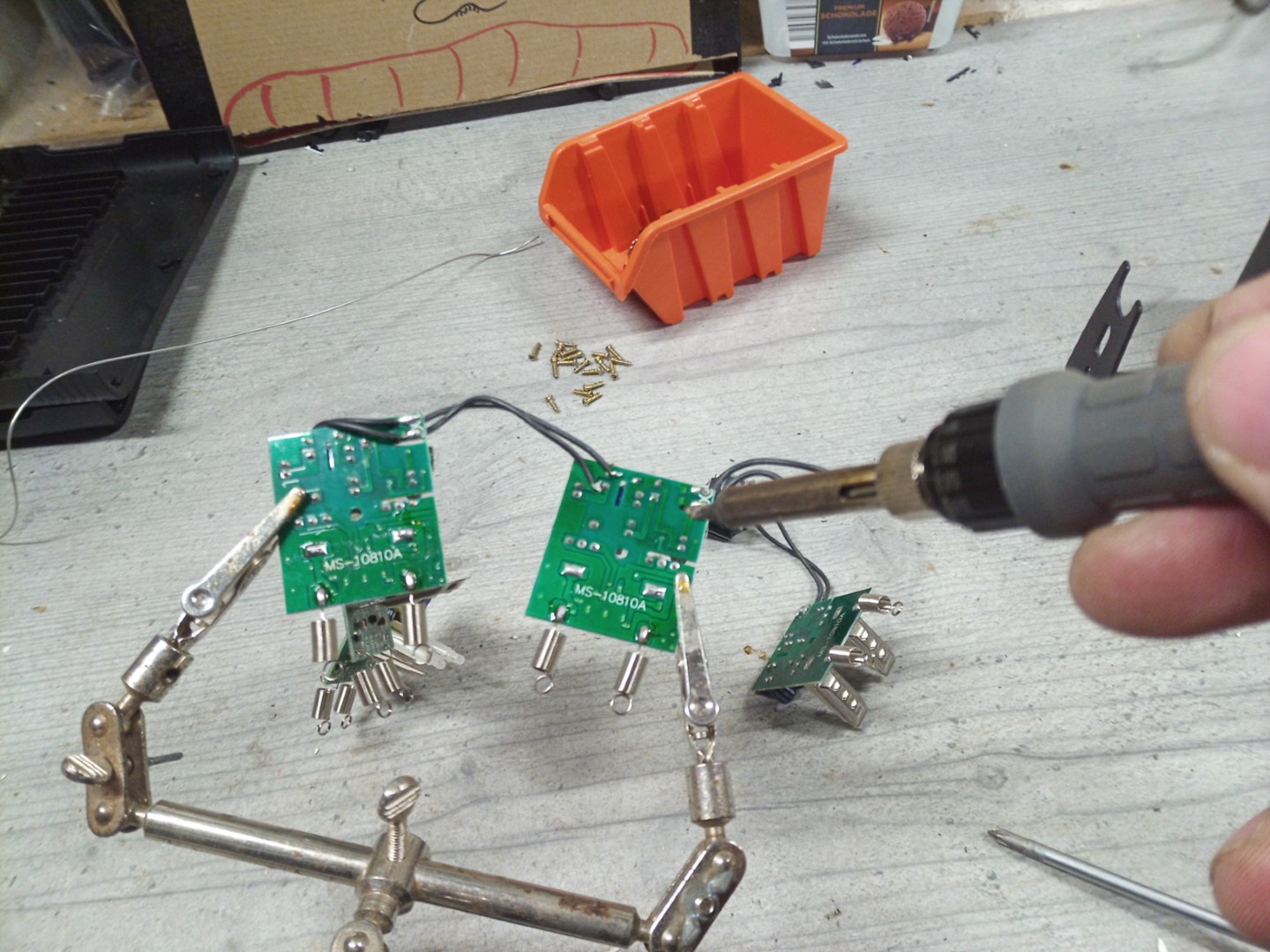

da ich den dicken Kabelbaum mit den vielen PC-Steckern so nicht verwenden kann muss ich die Stecker, so wie ich sie brauche neu anklemmen / anlöten.

Und um die überflüssligen Kabel los zu werden schneide ich sie nicht einfach außerhalb des Gehäuses ab, sondern im Innern. Dazu muss man das Gehäuse aufschrauben.

ACHTUNG LEBENSGEFAHR: war das Netzteil kurz vorher eingesteckt gewesen besteht Lebensgefahr durch einen elektrischen Schlag, weil die großen Pufferelkos noch eine ganze Weile Strom gespeichert haben.

Aber ich hatte das Netzteil mehrere Tage ohne Nutzung rumliegen, dann ist der Strom aus den Elkos verpufft

zuerst den dicken ATX Mehrfachstecker ab, den brauche ich nicht

.

das grüne Kabel ist wie ein zweiter Anschalter des Computer-Netzteiles. Wenn man am PC den Power-Knopf drückt dann schließt das Mainboard dieses grüne Kabel gegen Masse. Bedeutet: man muss entweder einen manuellen Schalter einbauen oder, so wie ich, permanent mit Masse (= beliebiges schwarzes Kabel) verbinden.

Dann geht das Netzteil an, sobald man den 230V Stecker einsteckt.

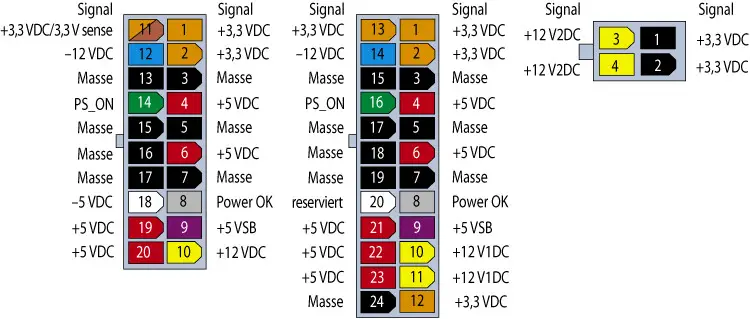

hier mal die komplette Belegung / Farbkodierung des ATX Netzteilsteckers.

Ich habe alle Kabel so kurz es ging abgeschnitten (und die Enden abisoliert) mit Ausnahme von:

- PS_On

- Masse

- +5V

- +12V

da ich später mein Netzteil flexibel um mehr oder weniger Anschlüsse für verschiedene Ladegeräte erweitern möchte benutze ich Lüsterklemmen an den orig. Kabeln des Computernetzteils

dann löte ich USB-Buchsen an einzelne Litzen mit je ca. 25cm Länge. Später fasse ich immer 4 Buchsen zusammen und verbinde sie mittels Lüsterklemme mit einem Netzteil-Kabel

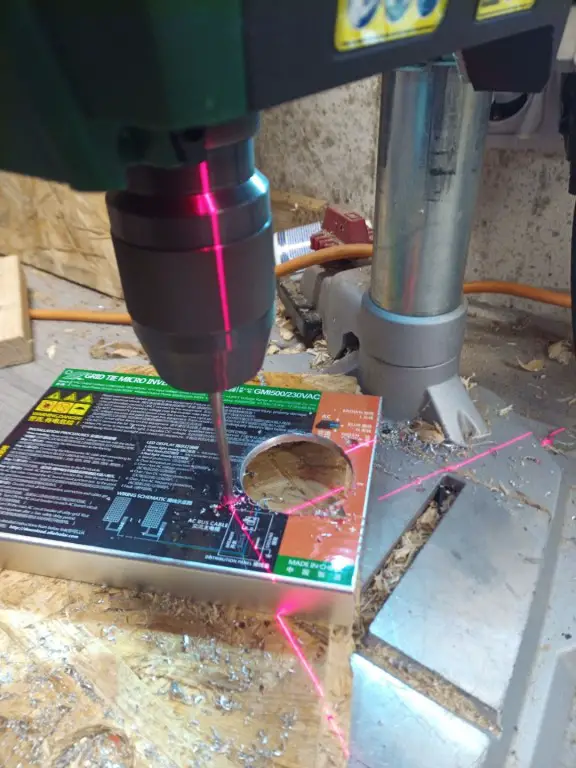

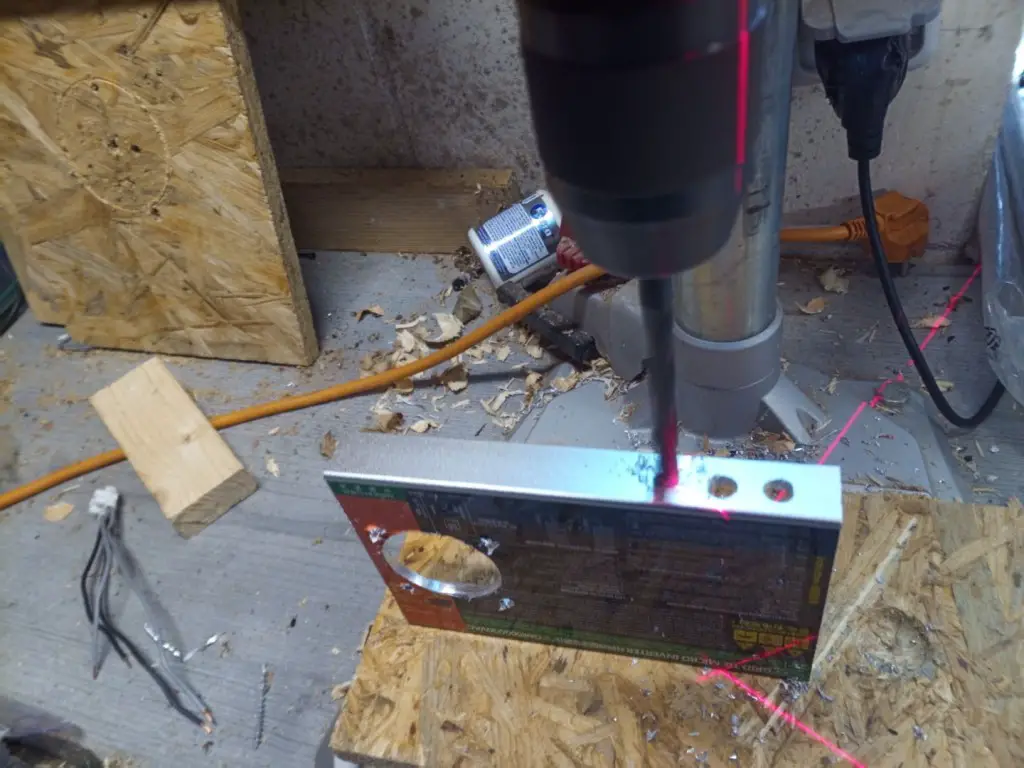

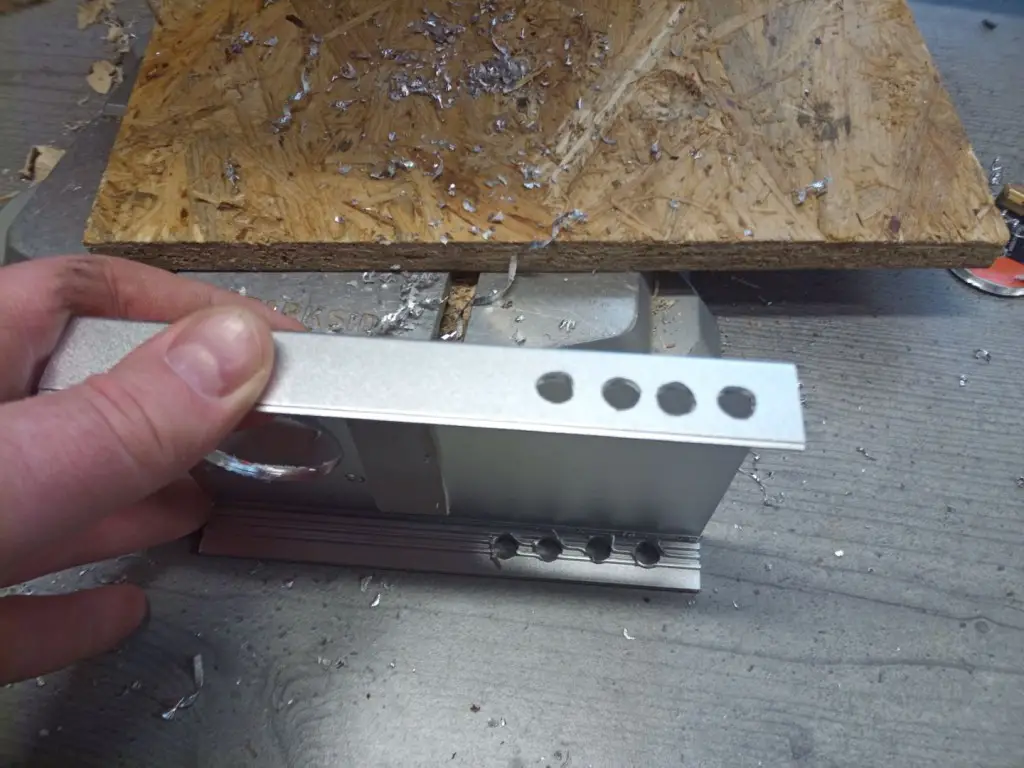

da die von mir gekauften Buchsen nur für sehr dünne Koaxialkabel vorgesehen sind muss ich den Schaft etwas aufbohren, damit mein zweiadriges Kabel durch passt

Hinweis: ich würde euch empfehlen, einen alten USB-Stecker mit ein wenig Kabel ab zu schneiden und zum Testen der neu angelöteten Buchsen zu verwenden.

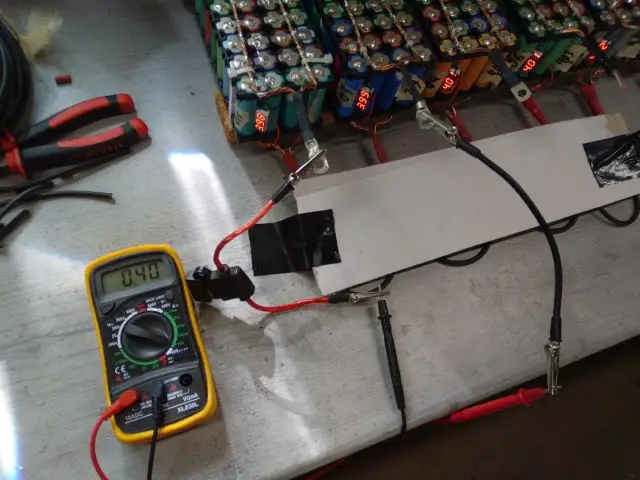

Es empfiehlt sich eher nicht, direkt mit den Messspitzen des Multimeters in die USB-Buchse zu stechen, da ist so wenig Platz, dass ein Kurzschluss vorprogrammiert ist. Deswegen das abgeschnittene USB Kabel, da kann man bequem an den Litzen messen.

Ich hatte beim Löten 1x aus Versehen die Polung vertauscht, und bei einer Buchse ist ab Wert die Polung verkehrt, da hat offensichtlich beim Zusammenbau jemand gepfuscht. Ohne Testen wäre mir das nicht aufgefallen und vermutlich hätte ich dadurch gleich zwei teure Ladegeräte geschrottet

dann die 2,5mm Stecker an 12V für die LiitoKala Lii500 Ladegeräte

gibt es abgewinkelt und gerade

fertig sieht das bei mir nun so aus

ganz links das kleine 2er Nitecore i2 läuft eigenständig über 230V, ansonsten werden alle 15 Ladegeräte = 74 Ladeslots nun von einem einzigen Netzteil versorgt.

Ohne Probleme.

An warmen Tagen und wenn alle Slots frisch bestückt wurden und gleichzeitig laden schaltet der Lüfter des Netzteiles auf die zweite Geschwindigkeitsstufe und es kommt lauwarme Luft raus, wobei die Temperatur unter 30°C bleibt.

Fazit: Der Aufwand des Umbaus und die Geldinvestition haben sich (für mich) sehr gelohnt. Keine 15 Netzteile mehr, keine überhitzten China-USB-Ladegeräte mehr und ein weitaus sichereres Gefühl, da das ATX-Netzteil diverse Schutzschaltungen hat und Dauerbetrieb- und llastfest ist.

- Kosten: 7€ Netzteil + ca. 1€ je angelötetem Stecker = 30€ insgesamt

- Zeit: ~2h Kabel abisolieren und Stecker anlöten

Inhaltsverzeichnis:

- 1 Die Anfänge (Akkulautsprecher)

- 2 Idee + Plan

- 3 Akku-Arbeitsplatz

- 4 eBike Akku Komponenten

- 5 eBike Akku zerlegen

- 6 Laptop Akkus zerlegen

- 7 ATX Computer Netzteil umbauen für Ladegeräte

- 8 neue Hülle für 18650

- 9 China-Akkutest

- 10 Werkzeuge + Messgeräte

- 11 Null-Watt Einspeisung

- 12 Modbus / RS485 Adapter

- 13 BMS + Balancer

- 14 aktiv Balancer BMS - JKBMS

- 15 Ladegeräte + Kapazitätstester

- 16 kpl. Akkupacks testen

- 17 Innenwiderstand Ri

- 18 Solar Laderegler

- 19 Wechselrichter, Inverter

- 20 Löten - Anleitung für Akkus

- 21 Schlüsselanhänger aus 18650

- 22 Sicherheitskonzept

- 23 Akkus Beschaffung - wie und wo?

- 24 WVC / SG / GMI / PVGS Mikroinverter

- 25 Schritt-für-Schritt zur 18650 Powerwall

- 26 ATS - Automatic Transfer Switch

- 27 Schottky Sperrdioden für Parallelschaltung

- 28 Balkonsolar & Balkonkraftwerk

- 29 Hybrid Wechselrichter einrichten

8 neue Hülle für 18650

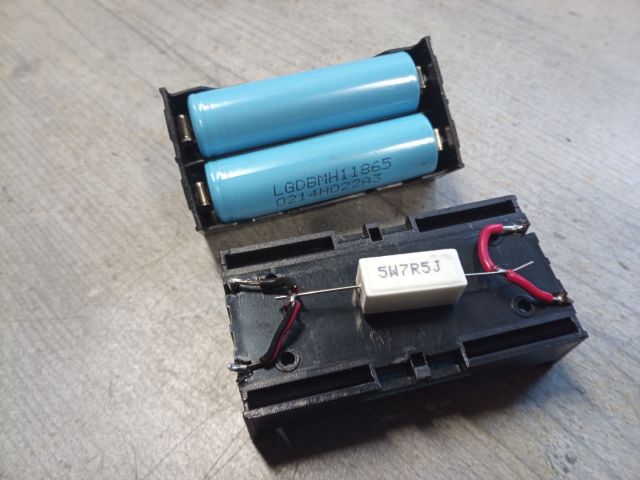

Gerade beim Zerlegen von Laptop-Akkus kommt es unweigerlich vor, dass die Hülle bzw. der Mantel der 18650 Akkuzellen beschädigt oder komplett zerfleddert wird,

aber auch bei eBike-Akkus, bei denen die Zellen mit Superkleber oder Silikon miteinander verklebt wurden.

Das kann ganz schön gefährlich werden, denn an der Oberseite sind Pluspol (= der kleine runde Kontakt) und Minuspol (= alles andere an der Zelle, d.h. Boden, Seiten, oberer Rand) sehr dicht beieinander.

Aus diesem Grund bietet es sich an, Akkuzellen mit defekter Hülle neu "ein zu kleiden".

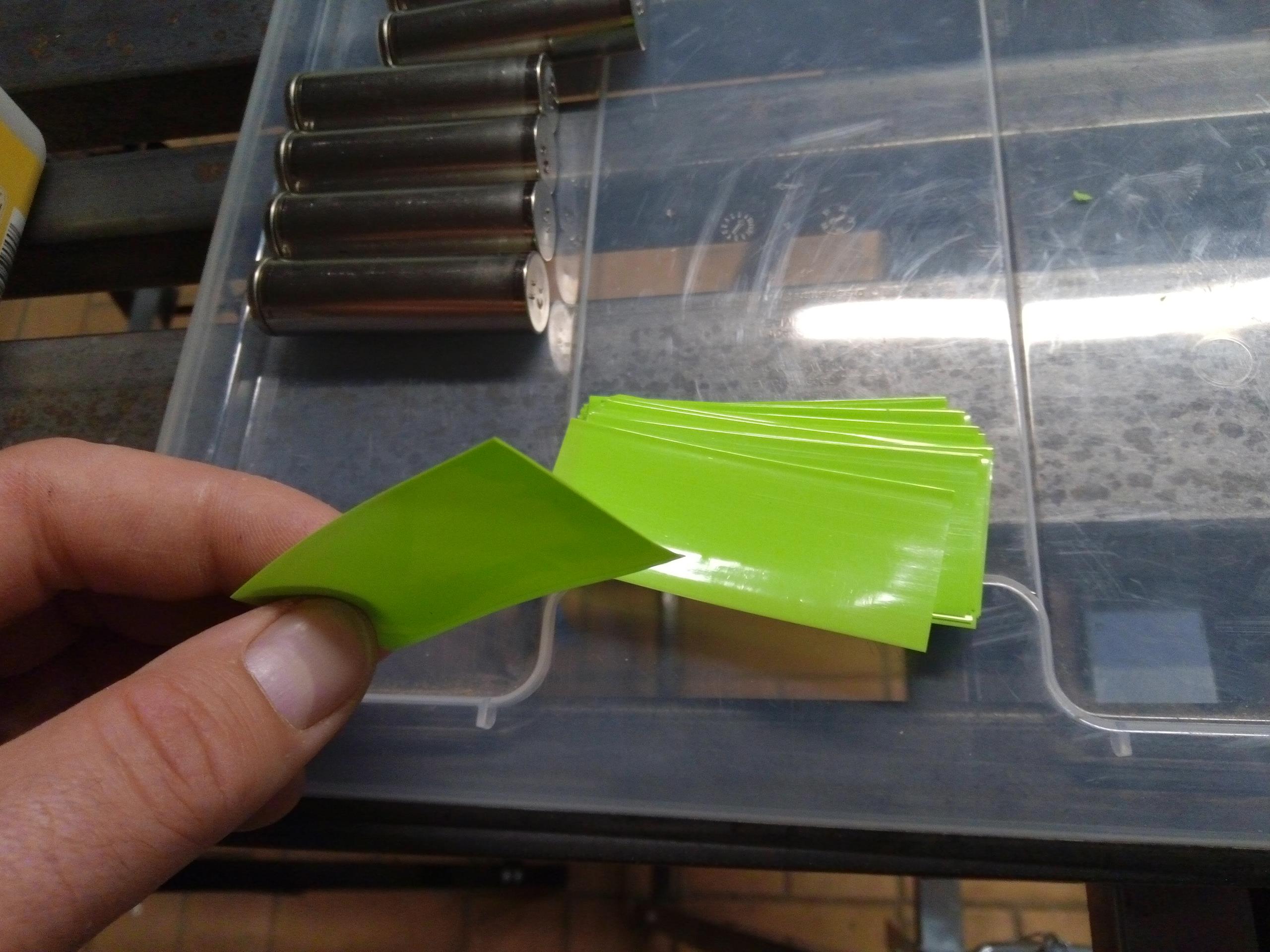

Das geht recht einfach, denn die Hülle ist nichts weiter als ein Stück Schrumpfschlauch. Und die gibt es als 10, 50er oder 100er Packen bereits passend zugeschnitten extra für ebendiese 18650 Akkuzellen.

In vielen unterschiedlichen Farben und für etwa 2€ / 100 Stück, z.B. auf Aliexpress oder bei eBay -> 18650 Schrumpfschlauch

Dazu die passenden Kleberinge und als Halter, damit die Zellen nicht umkippen Minimagnete

Hier eine kleine Anleitung, wie man 18650 Zellen mit einer neuen Schrumpfschlauch-Hülle ausstattet.

Zuerst die alte Hülle vollständig ablösen. Den oberen Isolatorring aufheben, den brauchen wir noch.

Vorsicht beim lagern: am besten die "nackten" Akkuszellen ordentlich in Reih und Glied legen, damit der Pluspol nirgends drankommen kann. Zudem Unterseite an Unterseite oder, noch besser, mit Papp-Trennstreifen zwischen zwei Reihen.

Pass da echt auf, ohne Schutzhüllen sind die Akkus sehr empfindlich!

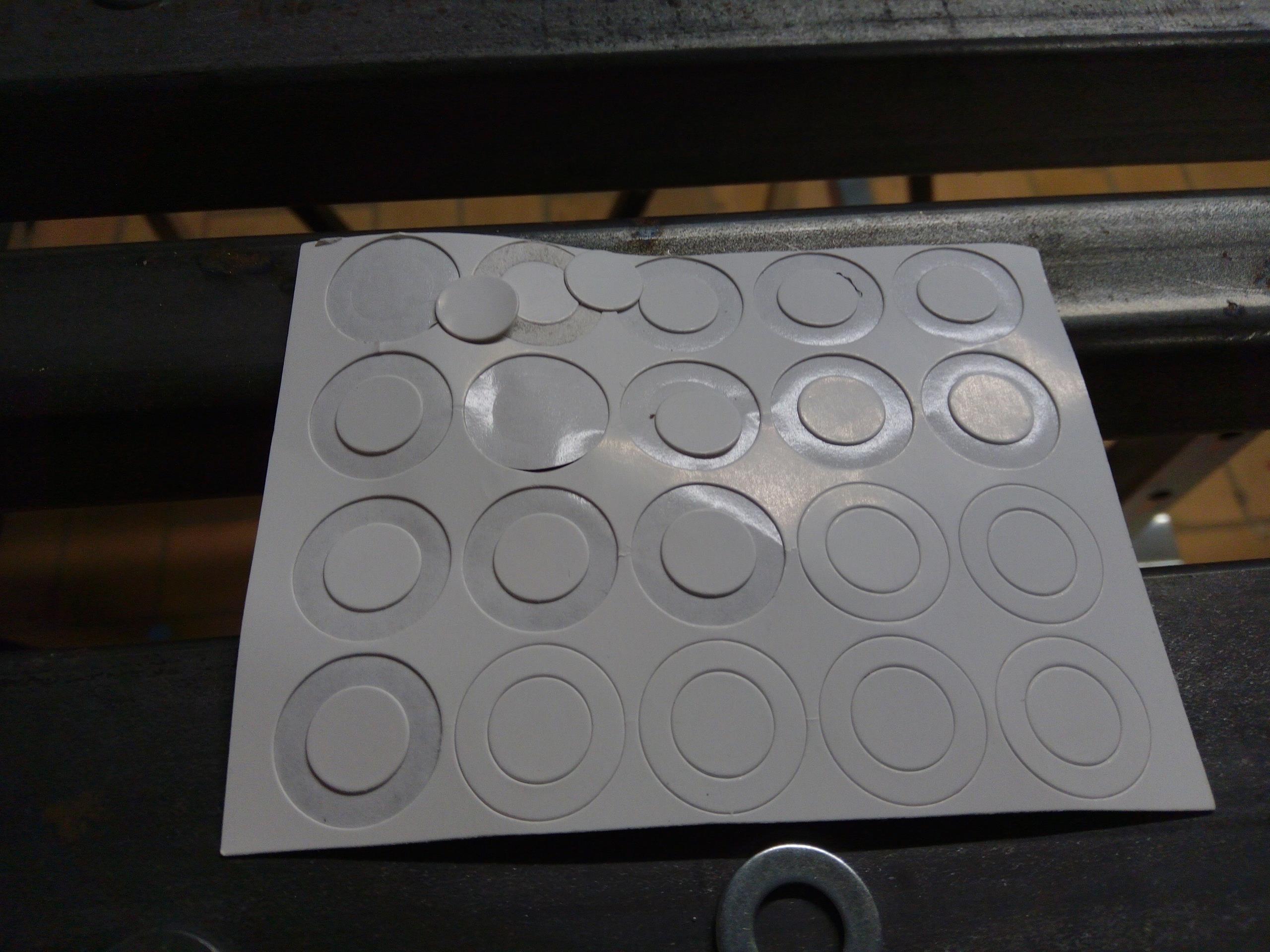

falls Du keine Isolatorringe mehr hast weil sie verloren oder kaputt sind musst Du zwingend neue kaufen. Am besten finde ich diese selbstklebenden. Gibt es ebenfalls auf Aliexpress oder eBay für etwa 1€ / 100 Stück. In der Suche dann "18650 Isolator" oder "18650 Isolation ring" eingeben. Tipp: auf Aliexpress ist Akkuzubehör aller Art in der Regel günstiger als auf eBay oder Amazon.

oben um den Pluspol herum aufkleben

die selbstklebenden haben den Vorteil, dass sie sich später beim Schrumpfen des Schrumpfschlauches nicht mehr verschieben oder gar ganz weghüpfen können

dann die Unterseite kontrollieren. Ich zumindest entferne die Nickelstreifen an der Unterseite in der Regel nur grob. Das ist normalerweise auch nicht schlimm, aber hier wird es gleich stören. Also soweit es irgendwie geht das Nickel abmachen. Was auch hilt, wenn man die letzten paar Krümel nicht ab bekommt: die Akkuzelle (mit Gefühl) ein, zwei Mal auf eine glatte Unterfläche aufklopfen, sodass die Nickelreste zumindest schön glatt werden, da wir einen ebenen Akkuboden brauchen. Wieso, das wird im übernächsten Schritt erklärt.

so vorbereitet nehmen wir eine neue Schrumpfschlauch-Hülle.

Zwischen den Fingern reiben, bis sich die beiden Hälften voneinander lösen und auffalten. Es reicht, wenn eines der beiden Ende etwa so weit aufsteht, wie auf dem Bild

Akku in die Hülle schieben. Welches Ende, ist egal

schieb sie soweit durch, bis die Hülle etwa bündig ist mit dem Akkuboden, lass die Hülle nicht darüber hinaus ragen, eher etwas weniger so wie auf dem Bild

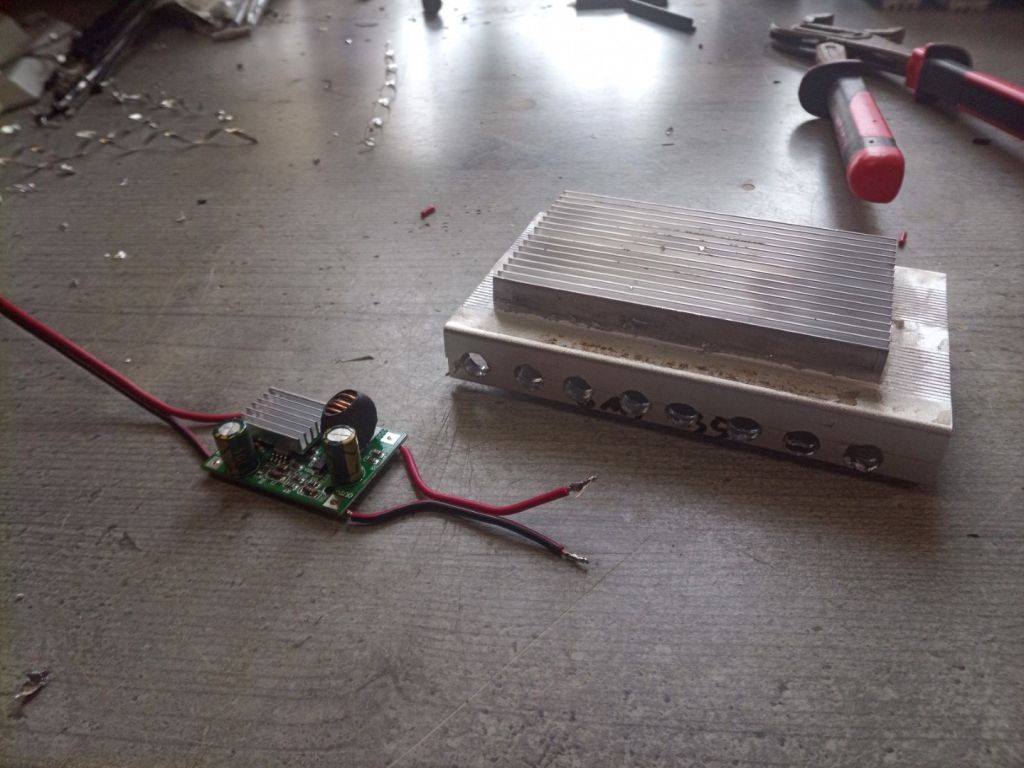

dann brauchst Du Unterlegscheiben (z.B. für 6mm oder 8mm Schrauben) als Abstandshalter, sowie eine hitzefeste Unterlage.

Idealerweise ein Schweißertisch oder eine Tischplatte aus Stein oder mit Fliesen, soetwas in der Art.

Eine robuste Werkbank geht zur Not auch, wenn man nur eine handvoll Zellen neu einschrumpfen will.

Nachtrag: besser geht das anstatt mit U-Scheiben mit Mini-Magneten

stell die Zelle auf eine Unterlegscheibe und schiebe dabei die Hülle ganz runter bis auf die Unterlage, sodass sie nun etwas übersteht

wenn Du mehrere Zellen schrumpfen willst dann lasse etwa 5 - 10cm Abstand dazwischen

zum Schrumpfen des Schrumpfschlauches benötigst Du eine Heißluftpistole oder "Air Gun" mit etwa 2.000 Watt. Kostet neu bei eBay rund 15€

damit rundherum den Schrumpfschlauch aus etwa 20cm Entfernung kurz heiß machen. Und zwar so wie auf dem Bild:

- unterhalb der Oberseite anfangen und zuerst die lange Seite schrumpfen, dann die Oberseite

- weiter zum nächsten

- zum Schluss dann die Gegenüberliegende Seite schrumpfen

- dabei darauf achten, dass man die untere Kante immer gut erwischt, damit diese nicht überstehen bleibt

- die Oberseite niemals zuerst schrumpfen, da sonst der Schrumpfschlauch unschön bis über den Pluspol ragt

sollte dann so aussehen

der kleine Rand, den wir durch die Unterlegscheibe überstehen liesen hat sich nun um den Boden herum gelegtund verhindert ein Verrutschen der Hülle.

Wenn die Nickelreste nicht sauber entfernt wurden fällt die Akkuzelle um, sobald man den unteren Rand erhitzt, und wirft dann ggf. alle benachbarten Zellen wie Dominosteine mit um, deswegen darauf achten, dass der Zellenboden glatt ist.

das war's, jetzt ist die Zelle äußerlich wieder wie neu.

Tipp: Schwarz als Hüllenfarbe gibt es auch und sieht zwar cool aus, aber es erschwert doch ungemein eine Beschriftung im Nachhinein, also ggf. lieber eine andere Farbe benutzen

Inhaltsverzeichnis:

- 1 Die Anfänge (Akkulautsprecher)

- 2 Idee + Plan

- 3 Akku-Arbeitsplatz

- 4 eBike Akku Komponenten

- 5 eBike Akku zerlegen

- 6 Laptop Akkus zerlegen

- 7 ATX Computer Netzteil umbauen für Ladegeräte

- 8 neue Hülle für 18650

- 9 China-Akkutest

- 10 Werkzeuge + Messgeräte

- 11 Null-Watt Einspeisung

- 12 Modbus / RS485 Adapter

- 13 BMS + Balancer

- 14 aktiv Balancer BMS - JKBMS

- 15 Ladegeräte + Kapazitätstester

- 16 kpl. Akkupacks testen

- 17 Innenwiderstand Ri

- 18 Solar Laderegler

- 19 Wechselrichter, Inverter

- 20 Löten - Anleitung für Akkus

- 21 Schlüsselanhänger aus 18650

- 22 Sicherheitskonzept

- 23 Akkus Beschaffung - wie und wo?

- 24 WVC / SG / GMI / PVGS Mikroinverter

- 25 Schritt-für-Schritt zur 18650 Powerwall

- 26 ATS - Automatic Transfer Switch

- 27 Schottky Sperrdioden für Parallelschaltung

- 28 Balkonsolar & Balkonkraftwerk

- 29 Hybrid Wechselrichter einrichten

9 China-Akkutest

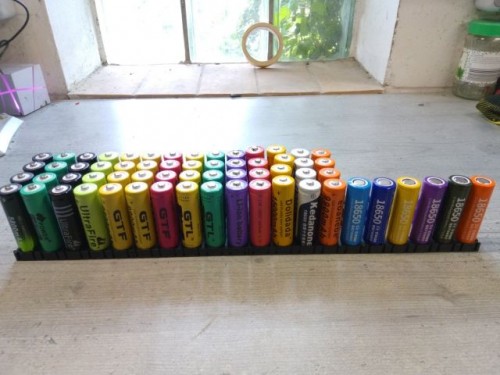

Wieso sich eigentlich die Mühe machen und gebrauchte Laptopakkus und eBike Akkupacks zu zerlegen, wenn es neue 18650 LiIon Akkus mit riesigen Kapazitäten um 9.900mAh für etwa 1€ pro Stück aus China gibt?

Bei Amazon, eBay und Aliexpress gibt es sie zuhauf und haben dann vielversprechende Namen wie Trustfire, Ultrafire, GTF, GTL, Skywolf, Dolidada, YCDC und wie sie alle heißen.

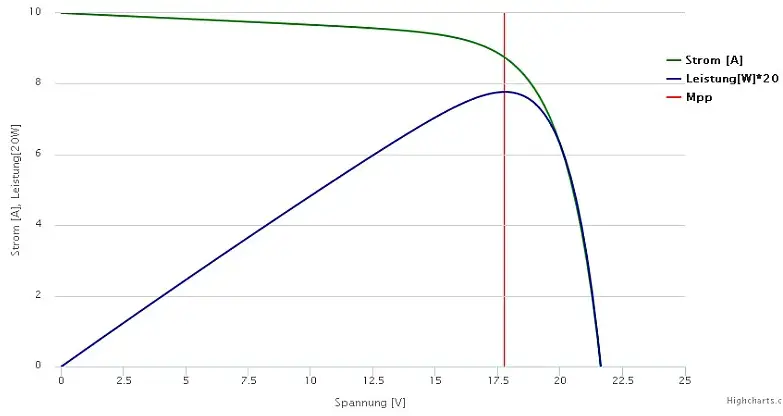

Nun, gegen diese Akkus aus China spricht ein einziger Hauptgrund: aktuell (2020) technisch möglich sind keine Kapazitäten über 3.500mAh.

Das geht einfach nicht. Die großen Markenhersteller wie LG, Samsung, Sanyo/Panasonic, Sony stecken allesamt an der Grenze von 3.500mAh fest. Schon seit mehreren Jahren.

D.h.: jeder Hersteller oder Verkäufer der behauptet, seine Zellen haben 9.900mAh versucht euch zu betrügen.

Nun könnte man meinen "OK, dann haben sie eben keine 9.900mAH aber selbst wenn es um die 3.000mAh sind ist es noch immer ein guter Preis."

Um der Sache auf den Grund zu gehen und da man im Internet kaum echte Infos über diese billigen 18650er Zellen aus China findet habe ich selbst 62 Chinaakkus (20 unterschiedliche Modelle von 10 Herstellern) bestellt und einen großen Test durchgeführt

Hier geht es zum ausführlichen Test mitsamt Auswertung -> China-Akku 18650 Test - 509.600 mAh in 62 Zellen

Inhaltsverzeichnis:

- 1 Die Anfänge (Akkulautsprecher)

- 2 Idee + Plan

- 3 Akku-Arbeitsplatz

- 4 eBike Akku Komponenten

- 5 eBike Akku zerlegen

- 6 Laptop Akkus zerlegen

- 7 ATX Computer Netzteil umbauen für Ladegeräte

- 8 neue Hülle für 18650

- 9 China-Akkutest

- 10 Werkzeuge + Messgeräte

- 11 Null-Watt Einspeisung

- 12 Modbus / RS485 Adapter

- 13 BMS + Balancer

- 14 aktiv Balancer BMS - JKBMS

- 15 Ladegeräte + Kapazitätstester

- 16 kpl. Akkupacks testen

- 17 Innenwiderstand Ri

- 18 Solar Laderegler

- 19 Wechselrichter, Inverter

- 20 Löten - Anleitung für Akkus

- 21 Schlüsselanhänger aus 18650

- 22 Sicherheitskonzept

- 23 Akkus Beschaffung - wie und wo?

- 24 WVC / SG / GMI / PVGS Mikroinverter

- 25 Schritt-für-Schritt zur 18650 Powerwall

- 26 ATS - Automatic Transfer Switch

- 27 Schottky Sperrdioden für Parallelschaltung

- 28 Balkonsolar & Balkonkraftwerk

- 29 Hybrid Wechselrichter einrichten

10 Werkzeuge & Messgeräte

Hier findest Du alle Werkeuge und Messgeräte die Du benötigst, um einen Speicherakku / Powerwall aus gebrauchten Laptop- und eBikeakkus zu bauen,

vom Zerlegen über das Prüfen der Zellen bis hin zum Bau der Akkupacks ist hier alles dabei.

Keine Panik:

Auf den ersten Blick sieht das sehr viel aus, aber ich habe hier wirklich versucht alles auf zu listen und je nachdem welche Arbeitsschritte Du machst brauchst Du vielleicht auch gar nicht alles.

1.) Werkzeug

-> Schraubenzieher etc. zum Zerlegen der Akkus s. eBike Akkus zerlegen

-> Löschstation falls mal ein Akku durch geht s. eBike Akkus zerlegen

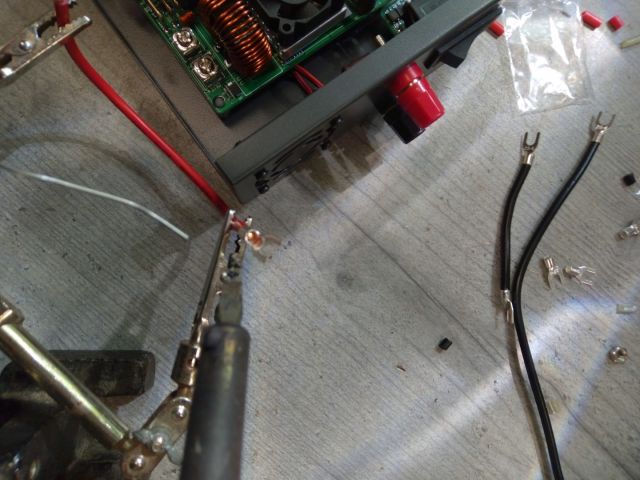

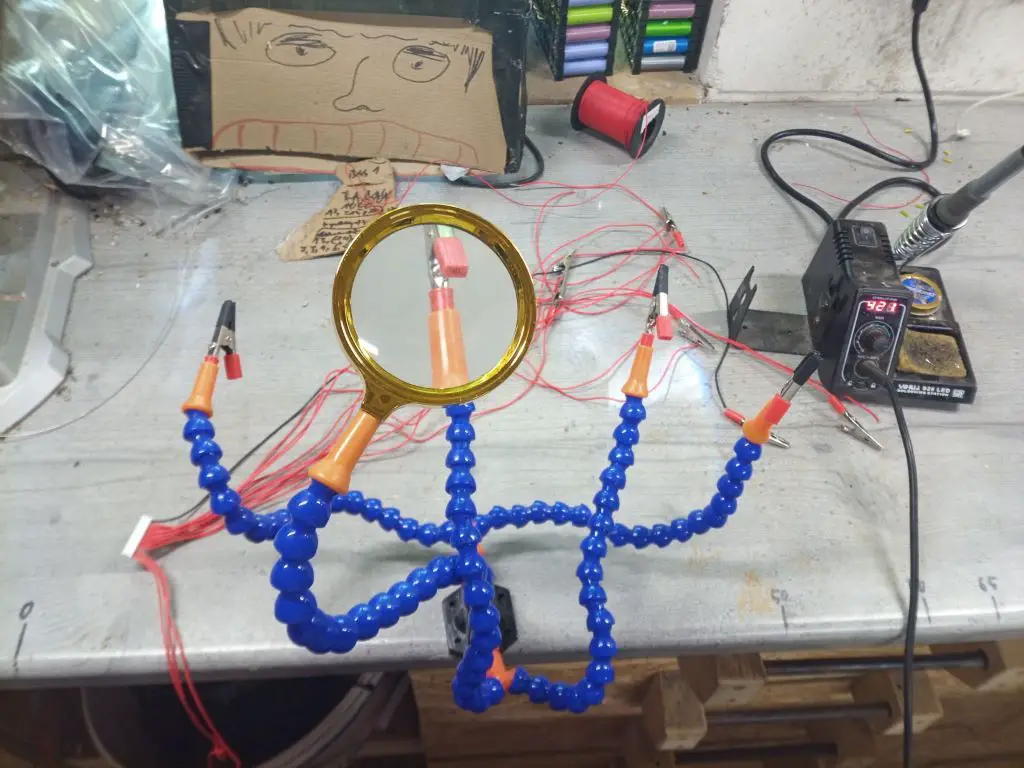

Löten:

Du benötigst

- Lötkolben groß + klein

- gutes Lötzinn

- Lötabzug

Achtung!!

LiIonen Akkus löten ist nicht ganz einfach und nicht ganz ungefährlich. Deswegen: bitte nicht einfach wild drauflos löten sondern diesen Abschnitt hier aufmerksam lesen.

Lithium Zellen sind hitzeempfindlich. Werden sie zu heiß, können sie anfangen zu brennen oder gar explodieren.

Dennoch kann man sie löten, wenn man weiß wie.

Die Devise lautet: kurz und heiß

Das bedeutet: der Lötprozess darf nur sehr kurz dauern, maximal 5 Sekunden. Hast Du bis dahin keine gescheite Verbindung dann weg vom Akku, abkühlen lassen, später nochmal probieren.

Besonders kritisch ist das Löten am Pluspol, da direkt darunter der dünne Isolatorring aus Kunststoff sitzt, der den Pluspol vom Gehäse der Zelle = Minus trennt. Wird der Pluspol durch zu langes löten zu heiß schmilzt dieser Isolierring und es entsteht ein Kurzschluss.

Damit das "kurz" klappt brauchst Du entsprechend viel Hitze / Power am Lötkolben. Ich erkläre Dir hier genau, wie und mit welchen Geräten das geht.

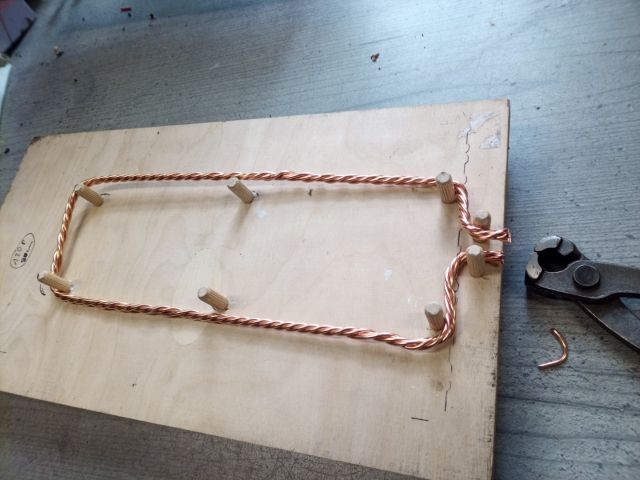

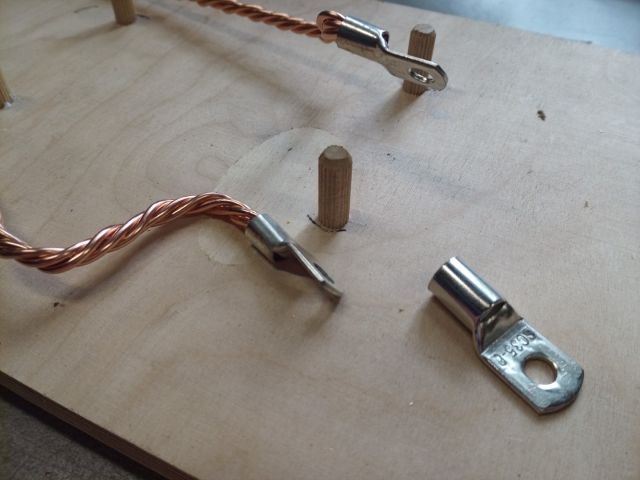

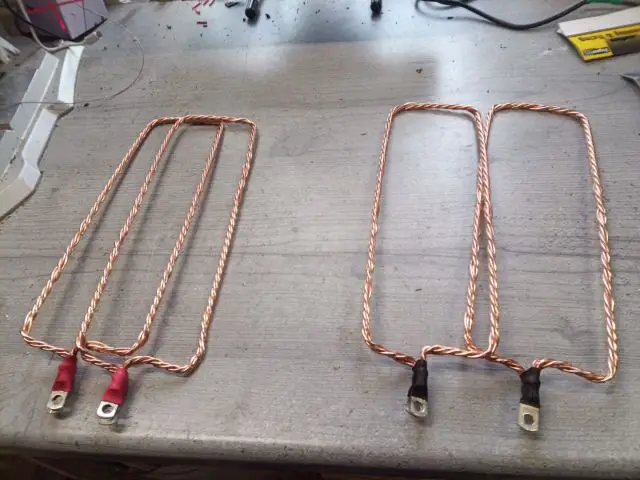

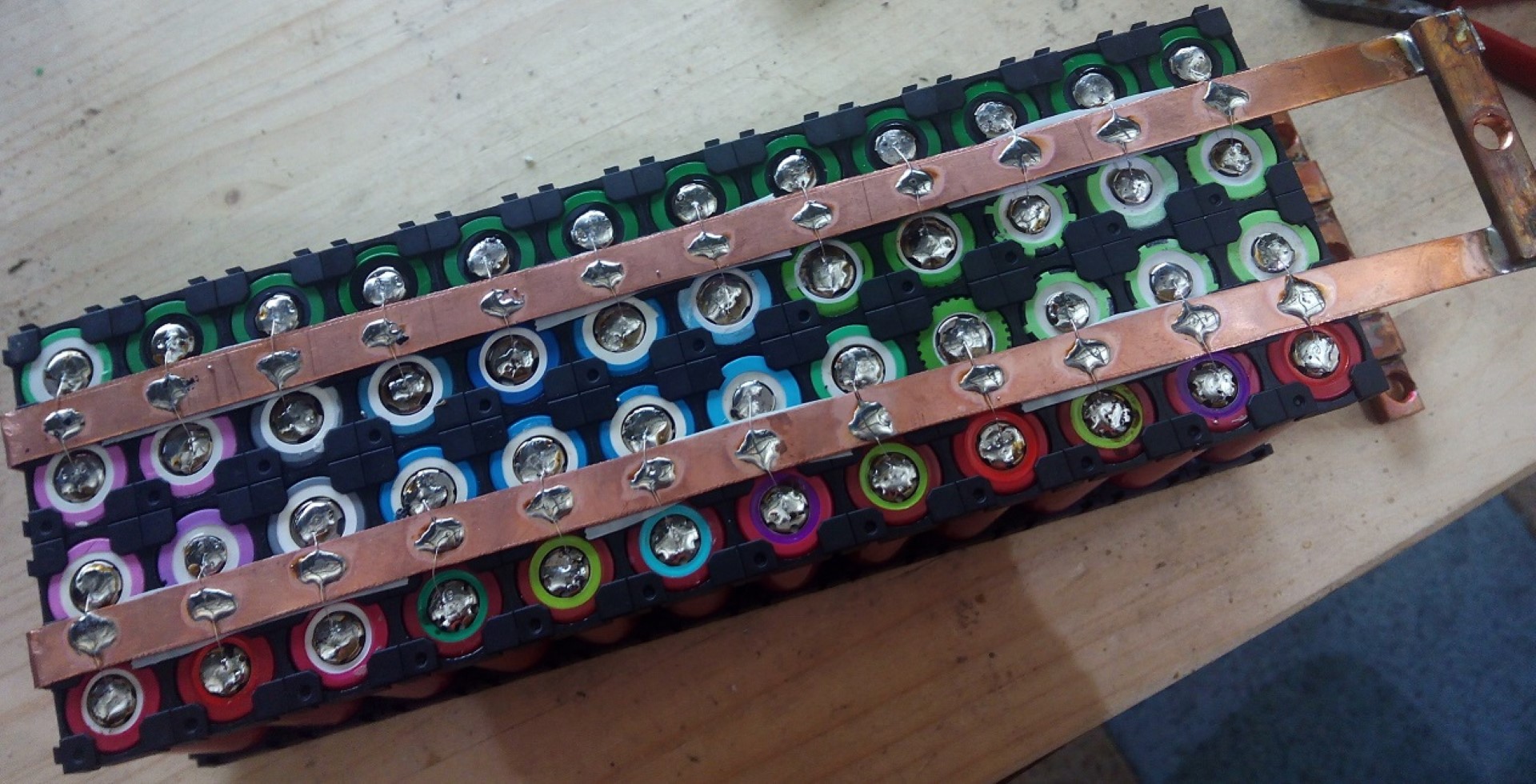

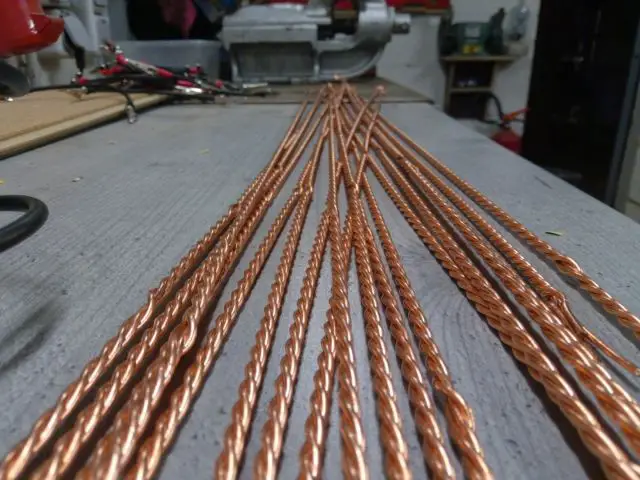

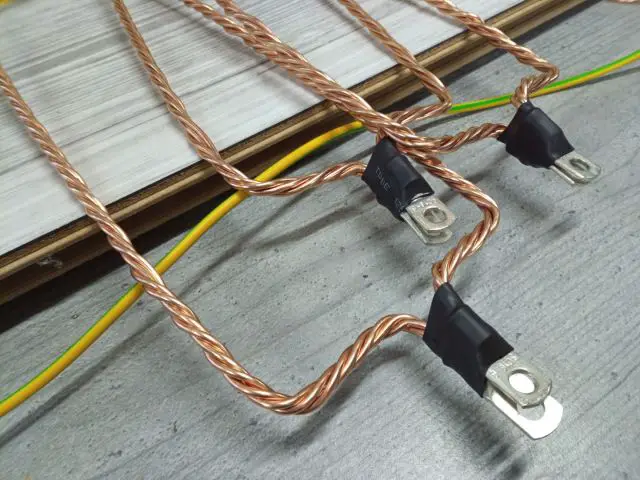

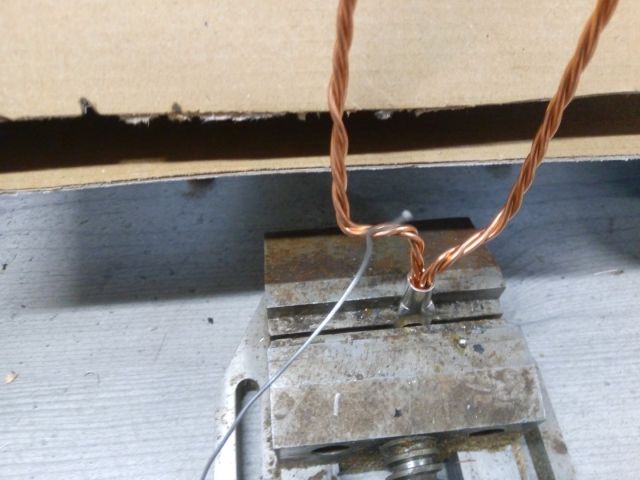

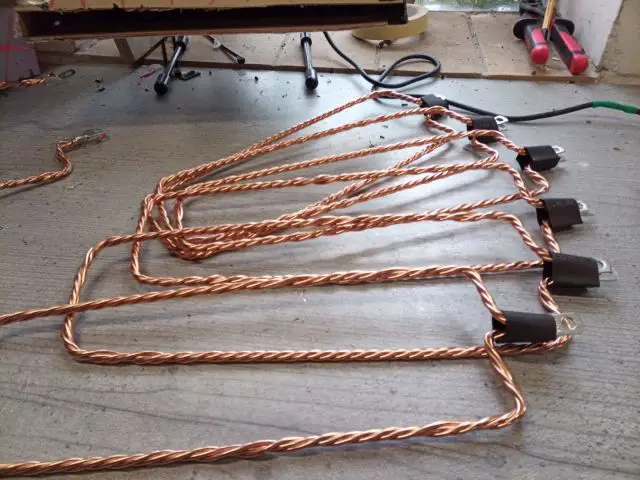

Von der Vorgehensweise löte ich die Akkupacks in drei Schritten zusammen.

1. Lötpunkt auf die Akkuzellen setzen, je einen auf den Plus und einen auf den Minuspol -> mit dem großen Lötkolben

2. Kupfer-Busbars auf das Akkupack legen und den Sicherungsdraht zunächst nur an den Akkuzellen anlöten -> kleiner Lötkolben / Lötstation

3. Sicherungsdraht an die Busbar anlöten -> großer Lötkolben

Sicherungsdraht 0,2mm = 5A Belastbarkeit auf eBay1 / eBay2 / eBay3

Lötkolben groß: zum Löten der dicken Kupferverbindungen (Busbars) und Kabelschuhe brauchst Du einen Lötkolben mit Power, da das Kupfer die Hitze sehr schnell ableitet und nicht richtig heiß wird, wenn der Lötkolben nicht stark genug ist.

Hier habe ich zunächst einen billigen 200W Lötkolben für um 22€ ausprobiert (gibt es auf Amazon / eBay unter zig Markennamen) aber die haben alle! eine sehr weiche Lötspitze aus Kupfer, die nach etwa 120 Lötpunkten weg geschmolzen ist.

Ersatzspitzen bekommt man faktisch nicht. Ich habe Ersatzlötspitzen bei 7 unterschiedlichen Händlern bestellt und nun 7 unterschiedliche Spitzen - von denen keine einzige passt.

Mittlerweile nutze ich einen Ersa 150S Lötkolben (erhältlich auf eBay und Amazon)). Der hat 150W und eine filigranere Dauerlötspitze, die sich nicht abnutzt.

Damit lässt sich viel genauer und auch schneller arbeiten, und die Lötspitze verbraucht sich nicht. Weniger Lötzinn braucht man auch.

Um einen Lötpunkt zu setzen dauert das so maximal 2 Sekunden.

Später dann um den SIcherungsdraht an die dicke Kupferbusbar zu löten dauert bei den ersten zwei Lötungen etwas länger, bis das Kupfer mal erwärmt ist, dann aber dauert das auch nur 2 - 3 Sekunden bis das Lötzinn auf der Busbar verläuft. Hier wirklich auf das Verlaufen achten sonst habt ihr hinterher sog. kalte Lötstellen. DIe halten nicht gescheit und können sich wieder lösen

Kleiner Lötkolben:

Hier hatte ich zunächst einen 40W Lötkolben von Ersa genommen. Das geht auch. So halbwegs, ist aber nicht optimal.

Mittlerweile habe ich eine billige Lötstation von eBay. Da gibt's einige ähnliche Modelle um 30€

Meine hat 35W und geht bis 480°C man sieht sie weiter oben beim Bild vom Ersa 150S Lötkolben (erhältlich auf eBay und Amazon) im Hintergrund.

Um den Sicherungsdraht am Pluspol an zu löten stelle ich sie auf 370°C ein, für den Minuspol (= massiver = leitet mehr Hitze ab) auf 400°C.

So dauert der Lötprozess maximal 2 Sekunden.

Lötzinn bzw. Lötdraht:

Spare nicht am Lötdraht. Vergiss Opas Vorkriegs-Lötzinn aus der Kramkiste und besorg Dir gescheiten Lötdraht, dann hast Du unglaublich weniger Stress und Ärger, bis es hält (es kommt hier ja extrem auf eine kurze Lötzeit an - das muss einfach flutschen) und die Verbindung ist hinterher auch sauber / stabil.

Ich benutze ausschließlich Fluitin SN60

Ist mit Blei und daher (seit diesem Jahr) in Deutschland nicht mehr frei verkäuflich. Aber das gibt halt einfach die besten Lötstellen - aber ich empfehle hier dringend einen Ventilator oder eine Lötabsaugung zu benutzen, s. weiter unten.

Das Fluitin gibt es auf eBay-Kleinanzeigen regelmäßig als 1KG Rolle für um 26€ zu finden. Das hat bei mir für 2.500 Zellen gereicht.

Lötabsaugung / Rauchabzug

Gibt es so wie hier auf dem Bild mit Schlauch auf eBay oder Aliexpress

Da mit der breiten Öffnung viel Rauch daneben geht habe ich mir mit Karton + Panzertape eine "Schnute" gebastelt, die genau so breit ist wie meine AKkupacks und so fast 100% wegsaugt

Eine vollständige Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Löten von18650 Zellen findet sich übrigens hier im Menü unter ->20 Anleitung - Löten für Akkus

Weitere Werkzeuge:

Feinmechanik-Seitenschneider

Ideal, um Kabellitzen an eBike-Akkus und Laptopakkus durch zu knippsen und um den Sicherungsdraht passend abzuschneiden. Kostet um 4 - 5€ auf eBay oder auf Aliexpress

Teppichmesser

Um Schrumpfschläuche von Akkupacks durch zu schneiden, Silikonreste, oder um dicke Batteriekabel ab zu isolieren.

Ist Geschmackssache, aber ich mag am liebsten die ganz einfachen mit fester Klinge, die sind am stabilsten

10er Ringschlüssel

Ich mache alle wichtigen Verschraubungen (Verbindung zwischen parallelen Akkupacks, BMS, Shunt etc.pp.) mit M6 Schrauben. Und passend dazu sind zwei gescheite 10er Schraubenschlüssel.

Bzw. nutze ich einen normalen Ring-Maulschlüssel und als zweites einen Ratschen-Ringschlüssel von Parkside

Ideal, wenn es mal eng zugeht oder so unzugänglich, dass man nicht so gut ständig nachsetzen kann.

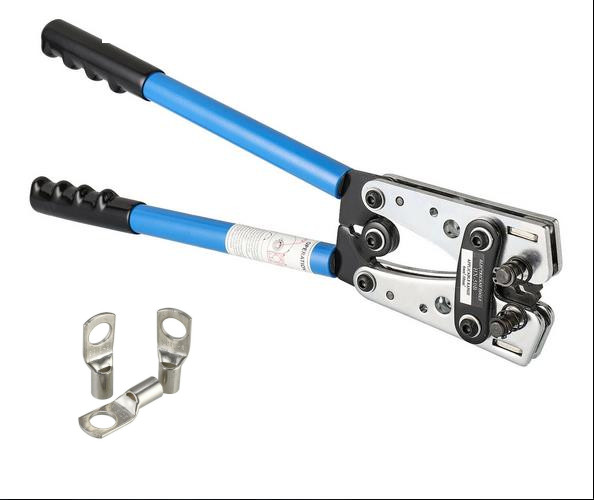

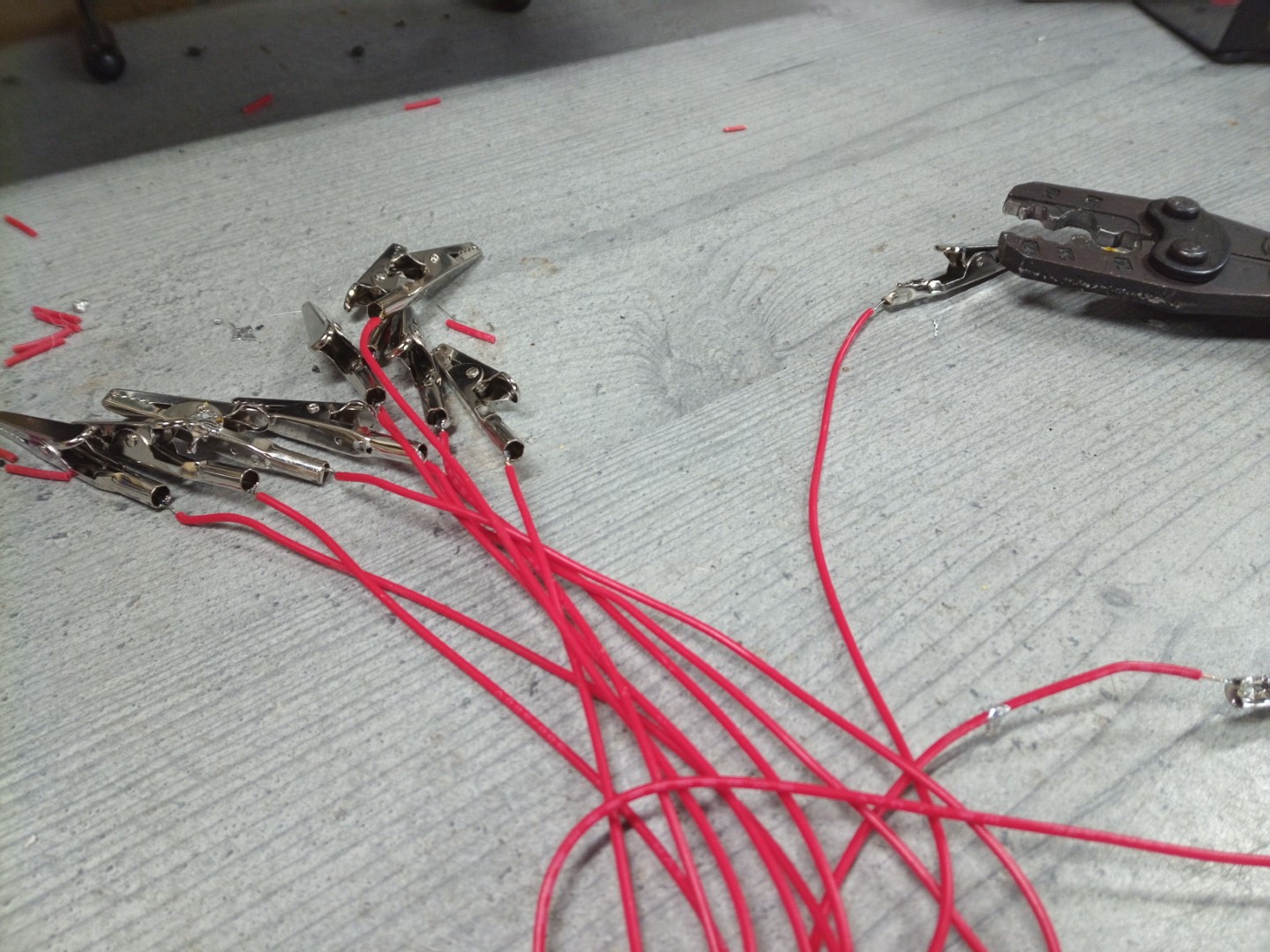

Crimpzange groß/klein

Wenn Du vor hast eine Powerwall zu bauen wirst Du nicht drumherum kommen, mindestens eine gescheite Crimpzange zu kaufen.

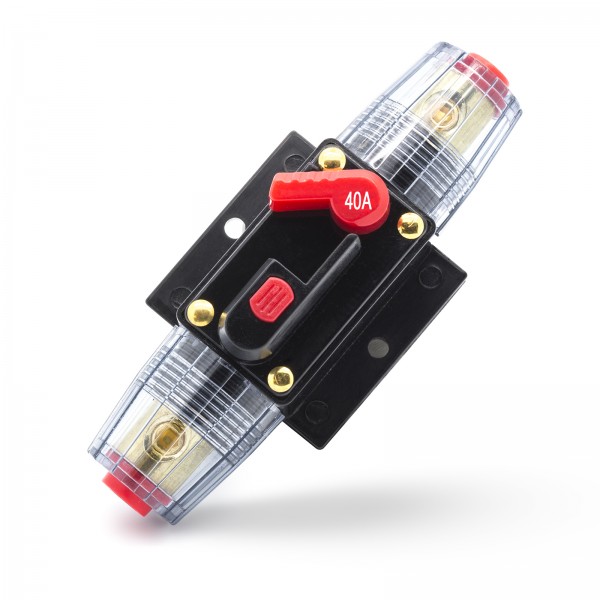

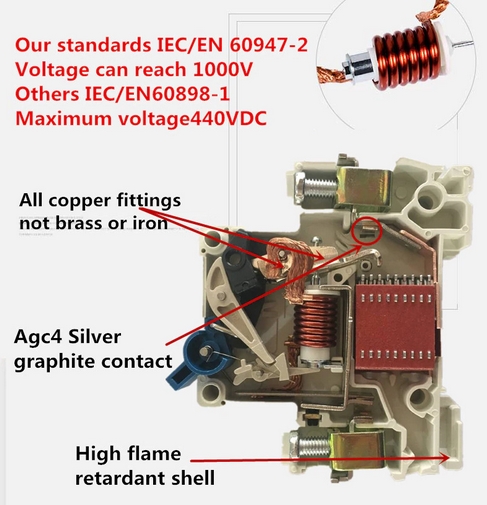

Grund: in dem niedrigen Spannungsbereich fallen sehr hohe Ampèrezahlen / Ströme an und bei schlechten Kontakten und Verbindungen zwischen z.B. Kabel und BMS, BMS und Akku, Akku und Kabel etc. entstehen sehr schnell Temperaturen über 100°C und es kommt zum Brand. Daher sind im Hochstrombereich supergute Verbindungen extrem wichtig, und das bekommt man nicht hin, wenn man mit Hammer und Schraubenzieher auf Kabelschuhen drauflos dengelt, oder mit der Rohrzange irgendwie zusammenquetscht. Eine gute Verbindung ist hier lebenswichtig!

1.) für kleine Kabelschuhe, Aderendhülsen, Krokodilklemmen bis 4mm²

Solche Crimpzangen gibt es in der Regel für rund 25€ als Set mit einer Kiste Aderendhülsen sowie mehreren Austausch-Pressbacken für unterschiedliche Pressprofile. Gibt's auf eBay und Amazon

|

*Transparenzhinweis: Wir sind Teilnehmer des Werbung-Partnerprogramms u.A. von Amazon, Aliexpress, eBay sowie Manomano und benutzen Affiliate Links in unseren Beiträgen zu Produkten, die wir getestet haben und selbst benutzen. Wenn Du darauf klickst kostet Dich das nichts extra aber wenn dadurch ein Kauf zustande kommt erhalten wir eine kleine Provision. Das hilft uns, die laufenden Serverkosten dieser Webseite zu bezahlen. Danke, für Deine Unterstützung 😀 |

Wichtig hier: auf jeden Fall eine Zange nehmen mit Umlenkmechanik, das spart nicht nur Kraft wenn man viele Pressverbindungen machen muss, sondern ist auch ungleich fester als solche einfachen Presszangen, die wie eine Schere ohne Umlenkung konstruiert sind.

Von der Größe her reicht hier 0 - 4mm² Drahtdurchmesser zum Verpressen / Crimpen. Für alles andere braucht man eine große Crimpzange mit mehr Presskraft

2. für Ringkabelschuhe 6 - 50mm²

Das hier ist die günstigste Alternative um große Pressverbindungen richtig fest auszuführen

Da die Mechanik wie bei einem Bolzenschneider ausgeführt ist kann man hier enorm viel Pressdruck ausüben. Und genau das ist notwendig, um Ringkabelschuhe für 16mm² oder 32mm² so zu verpressen, dass später im Betrieb keine Hitze durch schlechten Kontakt entsteht.

Praktisch:

Der integrierte Presskopf ist drehbar und es können Kabelschuhe für Durchmesser zwischen 6 und 50mm² verpresst werden.

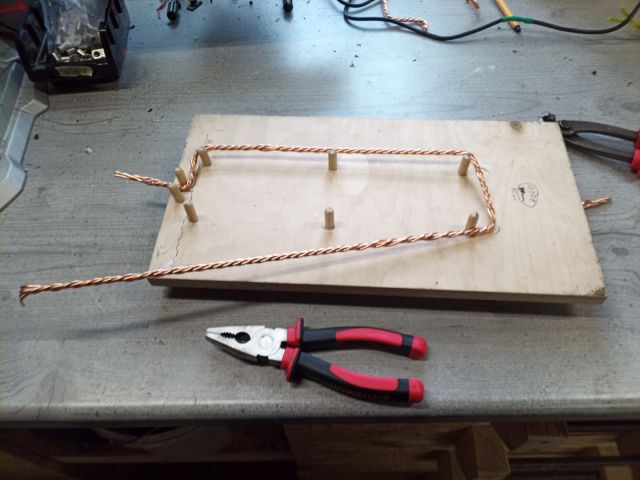

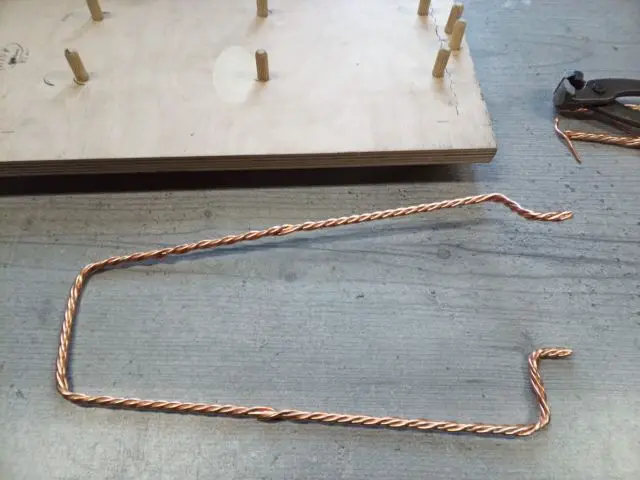

Tipp:

Gerade beim Bau von Busbars kommt es vor, dass wenn man wenige, dicke Einzeladern verdrillt und mit einem Ringkabelschuh versehen möchte, dass dieser nicht richtig sitzt da durch die wenigen dicken Adern zu viel Luft im Ringkabelschuh ist. Das passiert mir bei meinen typischen Busbars immer bei 3x 2,5mm² -> durch Verlegung in U-Form sind das am Ende des Ringkabelschuhes dann 6x 2,5mm² = 15mm² -> in einem Ringkabelschuh für 16mm² ist dann etwas Luft. Hier kann man bei dieser Presszange auch Zwischenschritte einstellen indem man die eine Presskopfhälfte auf 16mm² einstellt, die andere Hälfte auf die nächstkleinere Stufe also 10mm². Dadurch wird die Pressverbindung ultra-stabil

Diese Zange in der Bauform für 6 - 50mm kostet auf eBay rund 30€

PS: Ringkabelschuhe sind in Deutschland irgendwie sauteuer, und da man beim Bau einer Powerwall recht viele davon braucht lohnt es sich meist, über Aliexpress in China zu bestellen, erstrecht wenn man für unterschiedliche Durchmesser auch verschiedene Größen braucht läuft das schnell ins Geld.

Ich benutze mittlerweile im Grunde nur noch eine einzige Größe und bestelle daher Ringkabelschuhe im 100er Pack, und zwar für 16mm²

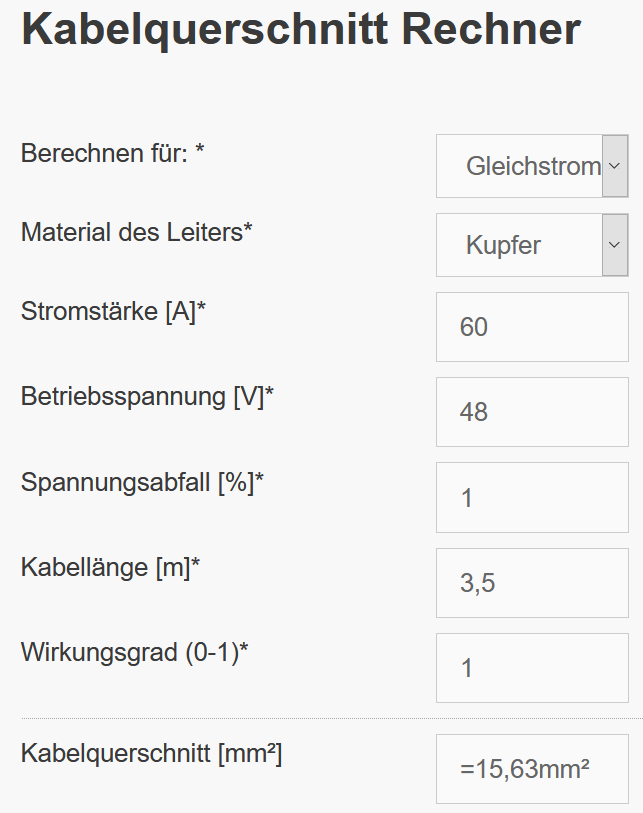

- 16mm² Kupferkabel ist geeignet für Ströme bis 60A (Voraussetzung ist, dass die Kabelstrecken kurz = max. 2m sind) und die benutze ich für Powerwalls bis 60 Zellen also 60p. In der Garage habe ich auch ein 100p-System mit 16mm² Kabel, aber das wird mit weniger als 60A belastet

- 32mm² ist geeignet für Ströme bis 120A also ideal für große Packs bis 120p. Wenn man die Busbar allerdings ebenfalls in U-Form ausführt (ich baue die dann in 4x 4mm² und durch die U-Form dann doppelt also 32mm² Gesamtdurchmesser) passen die am Ende nicht in einen 35mm² Ringkabelschuh. Deswegen benutze ich hier dann für jedes der beiden 4x4mm²-Ende einen separaten 16mm² Ringkabelschuh

Siehe auch hier

- KW45 - 120p Akkupacks löten

- KW46 - 14s120p Solarakku1

- KW52 - DIY Tesla-Powerwall 16s100p

- KW53 - Aiways U5, DIY Tesla-Powerwall 16s100p

Die Bezeichnung hier ist "SC16-6" und steht für "16mm Kabeldurchmesser / Bohrloch für 6mm Schrauben).

Ich benutze für alle Verschraubungen M6 Schrauben. Es gibt auch Ringkabelschuhe mit 8mm und 10mm Löchern, dann entsprechend bei Aliexpress suchen nach "SC16-8" oder bei anderen Wunschgrößen entsprechend nach "SC35-10" o.ä.

Im 100er-Pack kosten die SC16-6 rund 14€ inkl. Versand, passen ideal für

- 3x 2,5mm² Busbars doppelt

- 4x4mm² Busbars einfach

- 16mm² Kupferkabel / Batteriekabel

- 7AWG Kabel der gängigen BMS (AWG = amerikanische Angabe für Kabeldurchmesser). Achtung: die 7AWG passen zwar gerade so in die 16mm² Ringkabelschuhe und man müsste meinen, dass das nach dem Pressen super sitzt, aber dadurch dass an den BMS in der Regel Kabel angelötet sind mit super-feinen Litzen sind die irgendwie schon fast rutschig / glitschig. Daher zwei Möglichkeiten: 1.) zusätzlich mit dem Ringkabelschuh verlöten, was zumindest mit meinem 150W Lötkolben nicht möglich ist da die Wärme zu schnell abgeführt wird. "Früher" mit meinem billigen Chinalötkolben mit 300W ging das. 2. auch hier verpressen mit einer Presskopfhälfte eingestellt auf 16mm und die andere auf 10mm

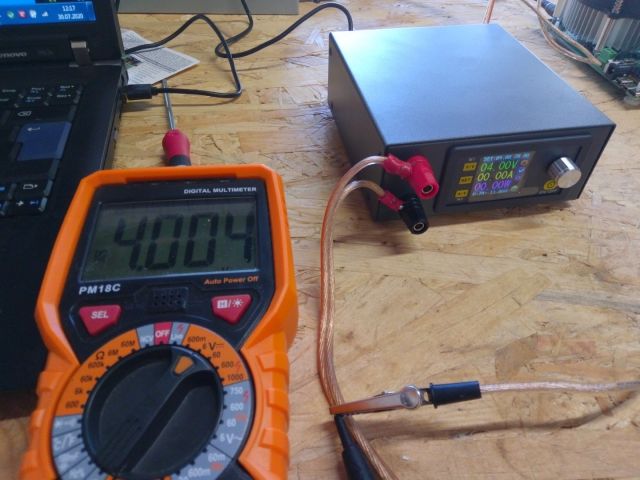

2.) Messequippement

Nach dem Zerlegen willst Du sicherlich prüfen, ob die gewonnenen Akkuzellen noch brauchbar sind und in welchem Zustand genau sie sich befinden.

Dazu benötigst Du ein paar Messgeräte.

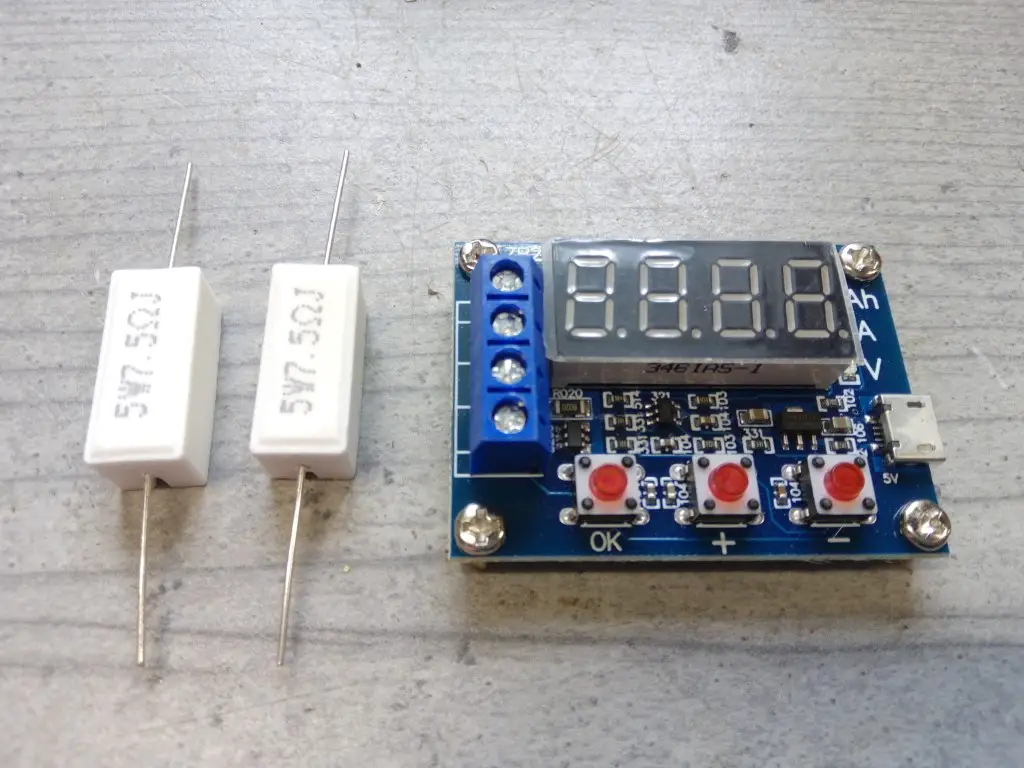

1.) Kapazitätstester

Das, was man als wichtigstes wissen möchte ist ja, wieviel nutzbare Restkapazität haben die gebrauchten Akkuzellen denn noch. Dazu gibt es etwa eine handvoll Ladegeräte, die eine eingebaute Kapazitäts-Testfunktion besitzen

zum Thema Kapazitätstests findest Du einen eigenen Punkt im Menü -> 15 Ladegeräte & Kapazitätstester

2.) Standard-Messgeräte:

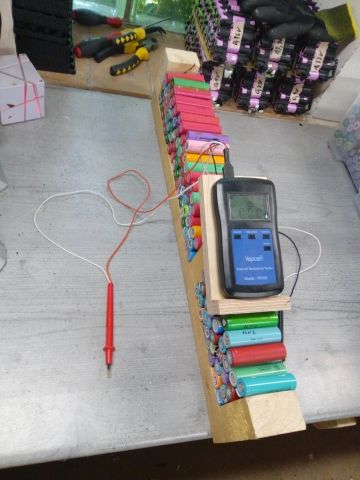

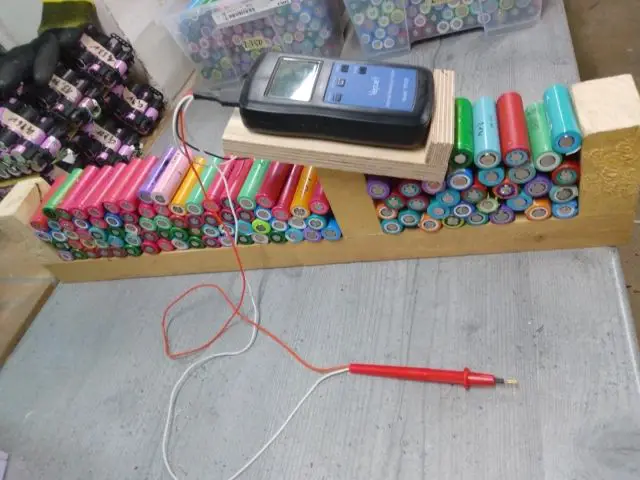

keine Panik, von all den Geräten auf dem Bild brauchst Du lediglich eines zwingend, und zwar das blau-schwarze "Vapcell YR-1030" (eBay und Amazon)

|

*Transparenzhinweis: Wir sind Teilnehmer des Werbung-Partnerprogramms u.A. von Amazon, Aliexpress, eBay sowie Manomano und benutzen Affiliate Links in unseren Beiträgen zu Produkten, die wir getestet haben und selbst benutzen. Wenn Du darauf klickst kostet Dich das nichts extra aber wenn dadurch ein Kauf zustande kommt erhalten wir eine kleine Provision. Das hilft uns, die laufenden Serverkosten dieser Webseite zu bezahlen. Danke, für Deine Unterstützung 😀 |

Neben der nutzbaren Kapazität gibt es noch zwei weitere Kennzahlen, die Dir den Zustand einer Li-Ionen Zelle offenbaren

- Spannung

- Innenwiderstand

Das Vapcell kann beides messen. Zwar kann das auch jedes einfache Multimeter (Bild r.o.) aber der Innenwiderstand von LiIo Zellen ist so gering, dass Multimeter diesen nicht messen können

Innenwiderstand: 70mOhm

Für die Verwendung in einer Solarakku-Powerwall wird als Grenzwert für den Innenwiderstand oftmals 70mOhm genommen.

Je niedriger desto besser, darüber ist es ein Zeichen, dass die Akkuzelle schon viel geleistet hat und sich ggf. selbst enladen wird oder beim laden / Entladen stark erhitzen wird. Das alles wollen wir nicht haben.

2,5 Volt

Bei der Spannung gilt: liegt diese bei einer LiIon Zelle unter 2,5V spricht man von Tiefenentladung. Ist eine Akkuzelle in Benutzung so sinkt ihre Spannung von anfänglichen 4,20 Volt langsam immer weiter. Üblicherweise wird bei 2,8V das gerät dann automatisch abgeschaltet um zu verhindern, dass die Akkuzelle noch weiter entladen wird und die Spannung noch weiter sinkt, denn Tiefenentladung kann die Zelle schädigen.

Je tiefer die Spannung, desto schlimmer der Schaden, und je länger die Zelle in einem tiefenentladenen Zustand liegt, desto schlimmer der Schaden. Das merkt man dann auch teilweise an einem steigenden internen Widerstand und ist oft bei Laptop Akkus zu beobachten, die schon länger rumliegen.

Es gibt Szenarien die aufzeigen, dass tiefenentladene Zellen irgendwann einen internen Kurzschluss entwickeln und sich entzünden können.

Ich habe hauptsächlich eBike Akkus in Benutzung, die den Weg aufgrund eines Defektes zu mir gefunden haben. In etwa 90% der Fällen war das BMS defekt und hat ein Abschalten des Akkus verhindert. D.h. der Fahrer ist so lange weiter gefahren, bis der Akku restlos leer war. Das Akkupack wurde somit 1x tiefentladen, die Restspannung liegt dann üblicherweise bei um 0,78V.

Ich lade diese Akkuzellen dann mit meinen XTar VC8 Ladegeräten per Reaktivierungsfunktion und danach zeigen die Akkuzellen allesamt! keine verschlechterten Werte. Der Innenwiderstand ist niedrig (meist um 35mOhm), die Kapazität liegt oftmals noch zwischen 90% und 100% der ursprünglichen Werksangaben.

Doch viele der DIY Leute sortieren Zellen, die unterhalb 2,5V liegen rigoros aus.

weitere Messgeräte auf dem Bild:

- ein ordentliches Multimeter ist immer gut, auch um mal einen Vergleichswert zum Vapcell YR-1030 zu haben (rund 20€)

- Infrarot-Thermometer: kostet um 15€ auf eBay und ist gut um zu prüfen, ob die Zelle während des Ladens / Entladens übermäßig heiß wird (über 60°C)

- Mini-Waage: hilft, um chinesische Fake-Zellen zu erkennen, die in der Regel entschieden leichter sind als Markenzellen (5€)

- Zangen-Ampèremeter: erst später interessant um zu prüfen, wieviel Strom durch ein fertiges Akkupack fließt. Dazu einfach die "Klammer" (Zange) um das Stromkabel schließen, die Messung erfolgt berührungslos. Achtung: die meisten günstigen Zangenamèremeter können bloss AC Wechselspannung messen, hier bietet sich das "UT 203" an (um 35€)

3.) Sonstige Messgeräte

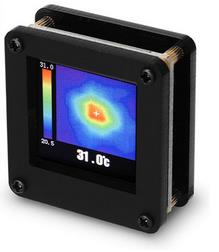

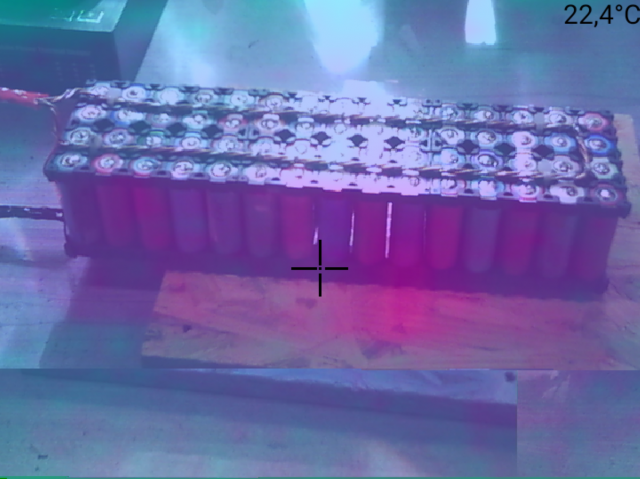

3.1 Wärmebildkamera

um Heater-Zellen innerhalb eines Packs besser identifizieren zu können

Ich benutze dazu eine HT-102 (für um 140€ bei Aliexpress), diese wird per USB als Erweiterung an das Smartphone angesteckt.

Das ist eine gängige und sehr günstige Wärmebildkamera mit einer Infrarotbild-Auflösung von 32x32 Pixeln. Das Bild oben wird dann auf die normale Handyauflösung interpoliert, das machen wohl alle Geräte so.

Bei Wärmebildkameras macht die IR-Bildauflösung den Preis aus. Es gibt noch ganz billige für um 40€ mit einer Auflösung von 8x8 Pixeln, aber da erkennt man dann fast nichts mehr.

ebenfalls 32x32 Pixel hat dieses Modell für um 130€ auf Aliexpress, dann benötigt man kein separates Handy mehr, kann aber auch nicht mehr so bequem Screenshots machen und direkt weiterverwenden

Richtig gute Geräte gibt es von Flir, aber da ist man auch schnell bei 700€ aufwärts angelangt.

Falls ich mir mal eine bessere Wärmebildkamera zulegen werde dann wird es vermutlich die UniT RX-600

Die kostet zwar auch um 300€ aber bietet für den Preis eine wirklich gute Auflösung und Optionen, Filter, Auto-Temperaturbereichseinstellung und eine PC-Schnittstelle

Aber bis dahin ist meine "günstige" HT-102 ausreichend, um Unregelmäßigkeiten und Hitzeherde zu erkennen

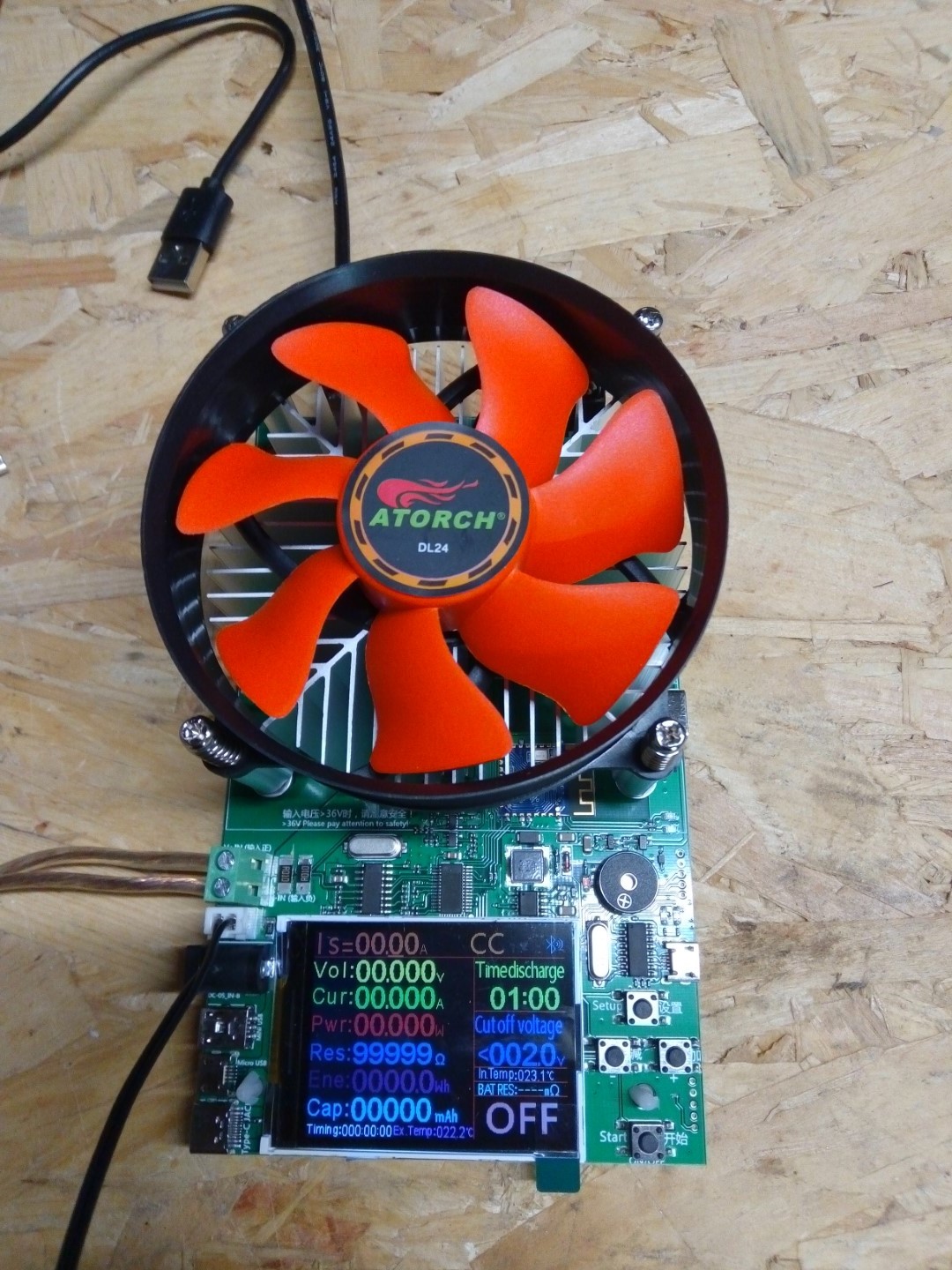

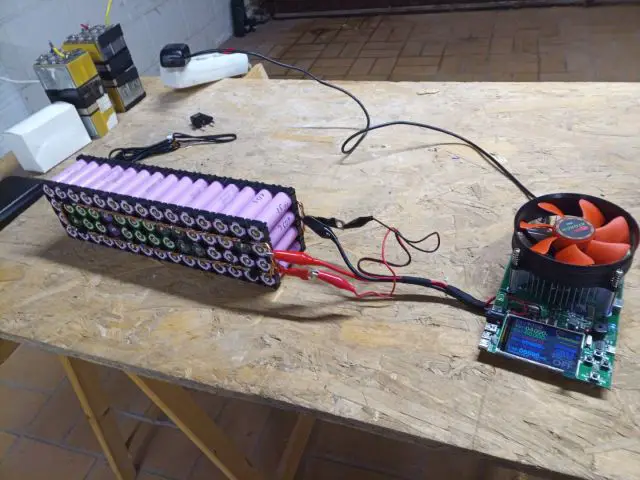

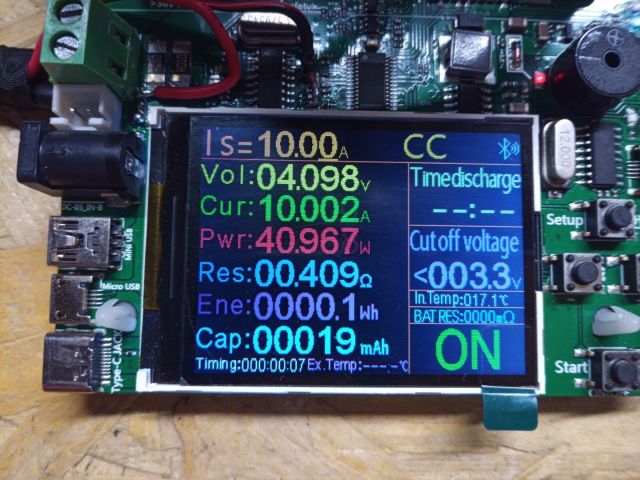

3.2 elektronische Last / electronic Load / Dummy Load

Mit Hilfe einer elektronischen Last kannst Du fertige Akkupacks in ihrer tatsächlichen Gesamtkapazität testen.

Zwar hat man vorher bereits alle Zellen einzeln auf Kapazität getestet und kann das nun einfach alles zusammen addieren, aber

- kann die Gesamtkapazität gerade bei großen Packs dann doch nochmal deutlich variieren

- normale Kapazitätstester lassen sich idR nicht einstellen im Spannungsbereich, in dem sie testen. Meist: 4,20V bis runter zu 2,80V oder gar 2,60V. Da wir unsere Powerwall aber eher in einem schonenderen Bereich zwischen 4,0V und 3,3V nutzen wollen sind auch die Einzelkapazitätswerte nicht aussagekräftig, man sporicht von "Bruttokapazität". Mit einer Elektronischen Last kann man dann den tatsächlichen Spannungsbereich einstellen und erhält dann ein korrektes Ergebnis (= Nettokapazität)

Zur elektronischen Last gibt es einen separaten Punkt im Menü -> 16 Elektronische Last

Inhaltsverzeichnis:

- 1 Die Anfänge (Akkulautsprecher)

- 2 Idee + Plan

- 3 Akku-Arbeitsplatz

- 4 eBike Akku Komponenten

- 5 eBike Akku zerlegen

- 6 Laptop Akkus zerlegen

- 7 ATX Computer Netzteil umbauen für Ladegeräte

- 8 neue Hülle für 18650

- 9 China-Akkutest

- 10 Werkzeuge + Messgeräte

- 11 Null-Watt Einspeisung

- 12 Modbus / RS485 Adapter

- 13 BMS + Balancer

- 14 aktiv Balancer BMS - JKBMS

- 15 Ladegeräte + Kapazitätstester

- 16 kpl. Akkupacks testen

- 17 Innenwiderstand Ri

- 18 Solar Laderegler

- 19 Wechselrichter, Inverter

- 20 Löten - Anleitung für Akkus

- 21 Schlüsselanhänger aus 18650

- 22 Sicherheitskonzept

- 23 Akkus Beschaffung - wie und wo?

- 24 WVC / SG / GMI / PVGS Mikroinverter

- 25 Schritt-für-Schritt zur 18650 Powerwall

- 26 ATS - Automatic Transfer Switch

- 27 Schottky Sperrdioden für Parallelschaltung

- 28 Balkonsolar & Balkonkraftwerk

- 29 Hybrid Wechselrichter einrichten

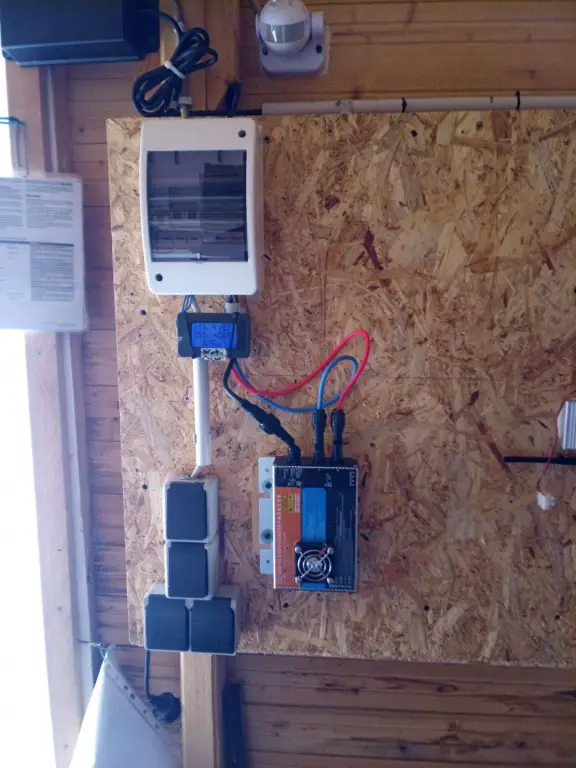

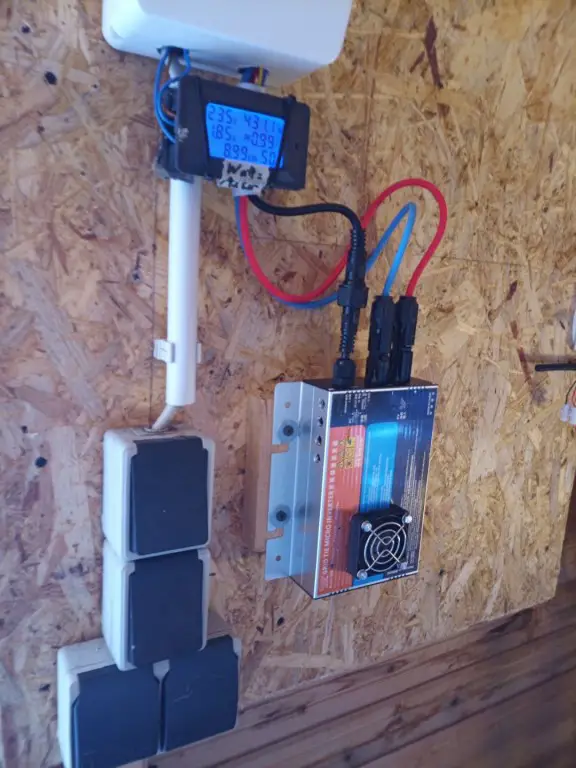

11 Null-Watt-Einspeisung

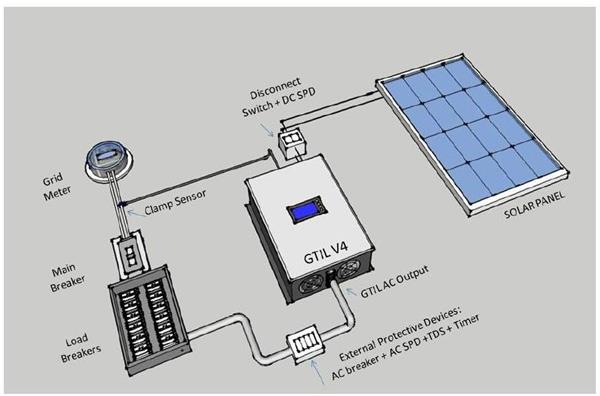

Unter 0-Watt-Einspeisung (oder auch Nulleinspeisung) versteht man, wenn der durch die Photovoltaikanlage produzierte Strom ausschließlich selbst verwendet und nicht ins Netz eingespeist wird.

Prinzipiell gibt es vier grundlegene Möglichkeiten für eine Photovoltaikanlage

- reiner Inselbetrieb

- Inselbetrieb mit Netzkopplung

- Netzparallelbetrieb

- netzparallele 0-Watt-Einspeisung

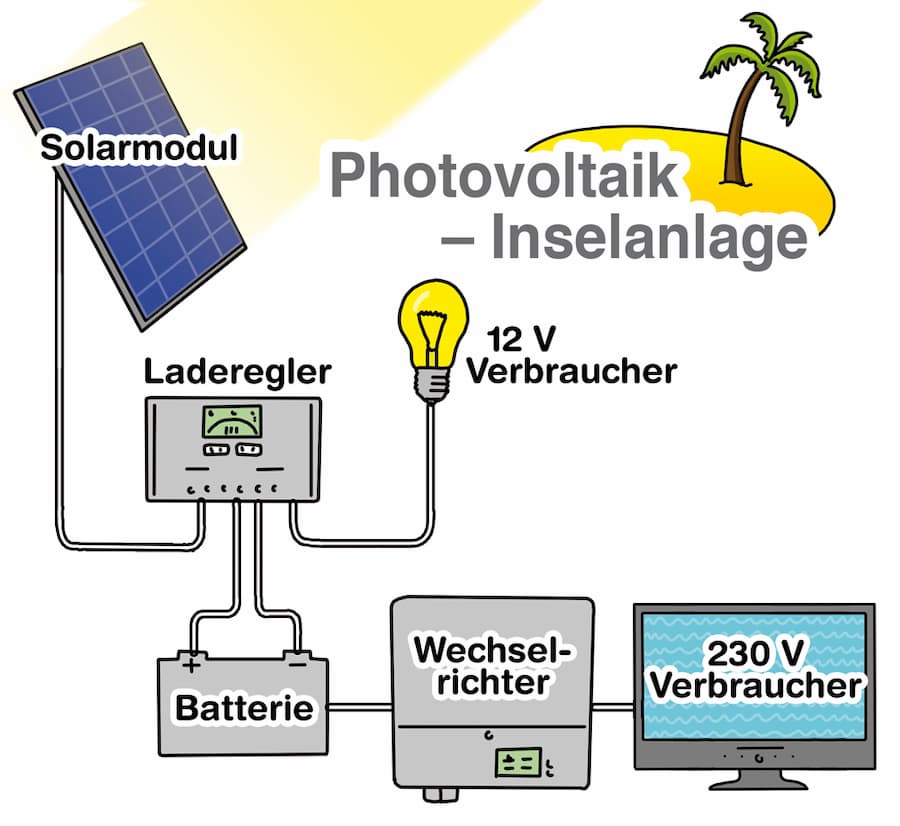

1. reiner Inselbetrieb

Man spricht hierbei auch von Off-Grid. Hier sind Wechselrichter und Hausnetz physisch voneinander getrennt.

Typisches Beispiel: ein paar PV-Module auf dem Gartenhausdach, der Wechselrichter versorgt nur die Gartengeräte, Teichpumpe etc.pp und hat keine Verbindung zum Haus.

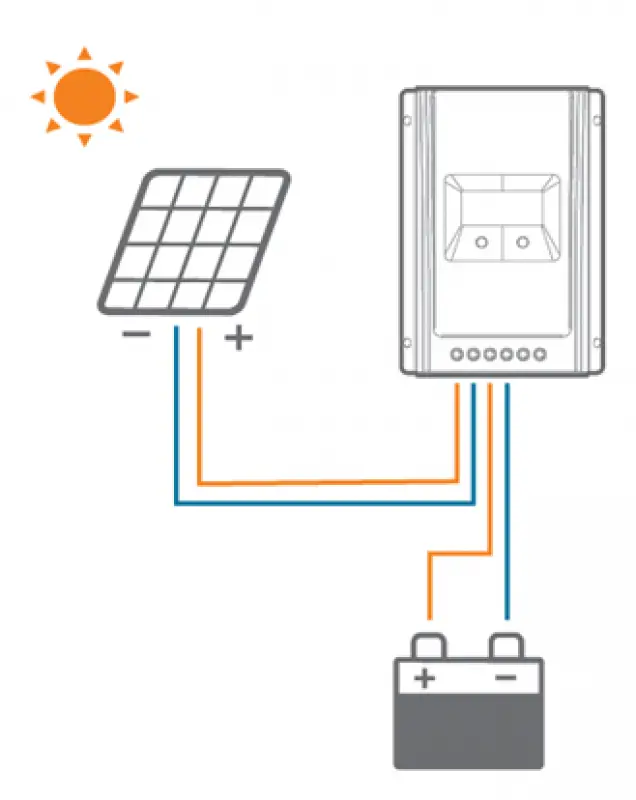

Hierfür braucht man einen Solar-Laderegler sowie einen Wechselrichter. Es gibt auch Kombigeräte sowie welche, die mit unterschiedlichen Batteriespannungen (12V/24V/48V/96V) arbeiten.

Vorteile:

- preiswert

- einfach in der Umsetzung

- keine Abnahme durch Elektriker & Netzbetreiber notwendig

Nachteile:

- Kein Notstrom durch 230V Stromnetz. Wenn Sonne weg + Batterie leer = Feierabend

2. Inselbetrieb mit Netzkopplung

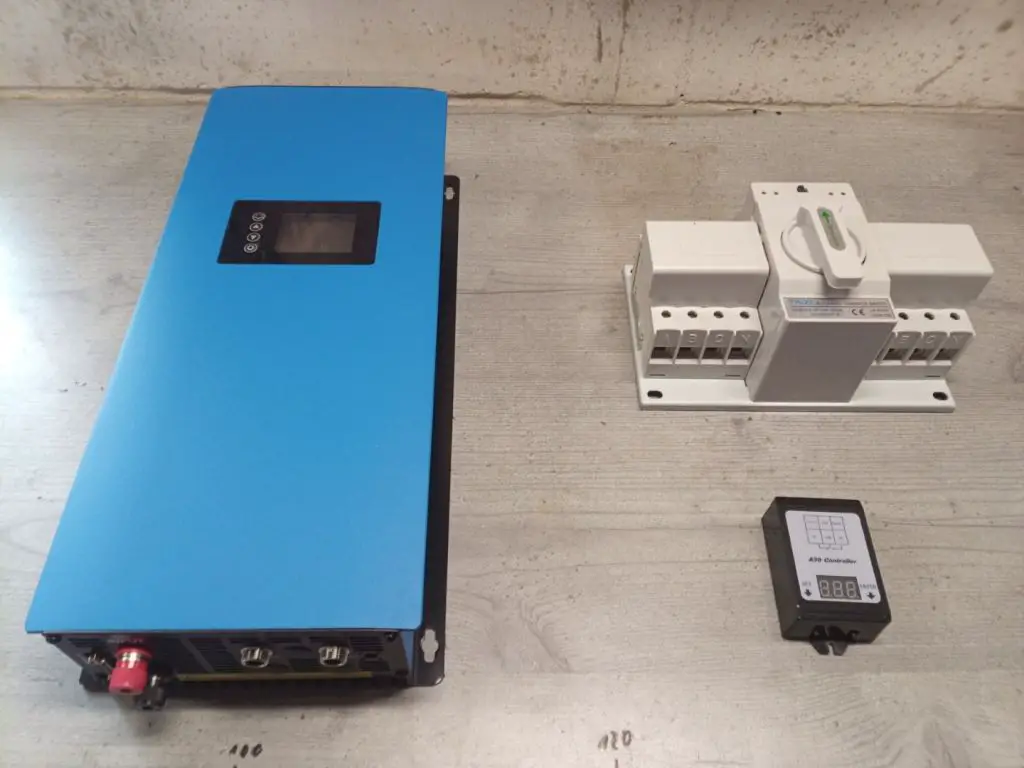

Ähnlich wie beim reinen Inselbetrieb, aber hier gibt es einen 230V Netzanschluss quasi als Notfalloption, wenn die PV-Module keinen Strom mehr liefern oder die Batterie leer ist. Der Wechselrichter schleift den Netzstrom dann durch zu den Verbrauchern, ist jedoch technisch nicht in der Lage, PV-Strom ins öffentliche Netz ein zu speisen.

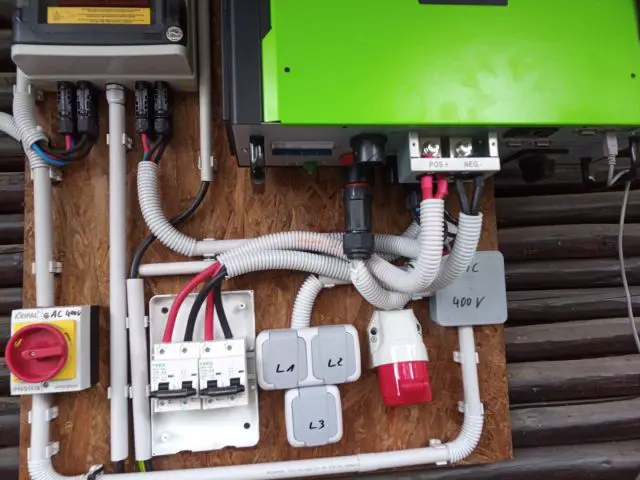

Hierzu braucht es einen sog. Hybridwechselrichter, der diese Funktion unterstützt. Bei MPP Solar wäre das typischerweise die "PIP Serie" oder einer der baugleichen Modelle

Vorteile:

- nutzbar, um das kpl. Haus über eigenen Solarstrom laufen zu lassen

- wenn Sonne weg + Akku leer = Wechselrichter schaltet Netzstrom durch

- noch preiswert (um 600€ für ein 5KW Wechselrichter) z.B. auf eBay oder Aliexpress

Nachteile:

- falls das kpl. Haus über den WR angeschlossen wird ist die maximale Stromleistung begrenzt auf das, was der WR leisten kann (i.d.R. zwischen 3KW und 5KW) --> Backofen + Herd gleichzeitig geht nicht, bei Verbrauchern wie FÖn, Wasserkocher, Waschmaschine, Geschirrspüler etc. muss man immer schauen, was sonst noch gerade so im Haus angeschaltet ist

- wenn der WR mal kaputt geht ist das kpl. Haus ohne Strom da alles durch ihn hindurch geht --> manueller Umschalter ist zu empfehlen

- muss vom Elektriker + Netzbetreiber abgenommen werden, da es per Gesetz keine Inselanlage ist, wenn eine physische Verbindung zum Netz besteht, ganz gleich ob eingespeist werden kann oder nicht. Im Netz findet man einige Berichte von Menschen, die eine solche ANlage nicht anmelden - wohl auch, da es nach außen hin nicht zu erkennen ist da technisch kein Strom eingespeist werden kann. Durch den Energieversorger sichtbar ist lediglich, dass der Stromverbrauch sinkt

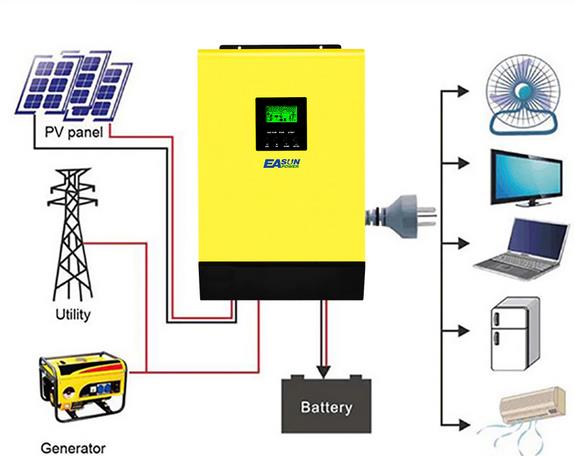

3.Netzparallelbetrieb

Beim netzparallelen Betrieb wird der Wechselrichter parallel zum Hausnetz angeschlossen

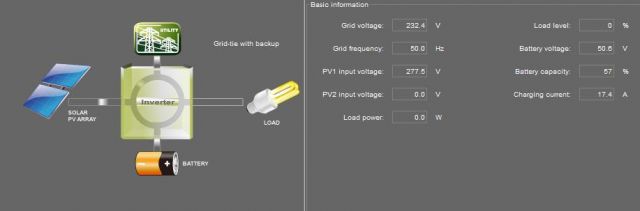

(Utility = Stromversorger)

Der WR wird zusätzlich am Zählerschrank / Sicherungskasten angeklemmt und kann hierbei erstmal eine Solarstrom-Überproduktion ins öffentliche Netz einspeisen.

D.h. die Haushaltsgeräte beziehen ihren Strom ganz wie bisher normal aus dem öffentlichen Netz und nichts muss umgeklemmt werden, ist weder Solarstrom noch Batteriestrom da ändert das nichts. Geht der WR kaputt - ändert das nichts.

Für Netzparallelbetrieb benötigt man spezielle WR, die das auch können, z.B.:

- Hybrid Wechselrichter MPI 10k mit 10000 Watt von MPP Solar Infinisolar

- Hybrid Wechselrichter MPI 5.5k mit 5500 Watt von MPP Solar Infinisolar

Vorteile:

- flexibelstes Modell da das Hausnetz unangetastet bleiben kann und WR + PV-Anlage zusätzlich / parallel angeklemmt werden

- keine Belastungsgrenze durch den WR

Nachteile:

- teuer (um 1.000€ für ein 3KW Modell)

- muss zwingend vom Elektriker + Netzbetreiber abgenommen werden. Kann man auch nicht "heimlich" laufen lassen da eine Stromeinspeisung ins öffentliche Netz zumindest bei einem Zweirichtungszähler direkt auffällt

Erfahrungsberichte und Bezugsquellen dieser Hybrid Wechselrichter der MPI Serie findest Du hier:

- Hybrid Wechselrichter MPI 10k mit 10000 Watt von MPP Solar Infinisolar

- Hybrid Wechselrichter MPI 5.5k mit 5500 Watt von MPP Solar Infinisolar

4. netzparallele 0-Watt-Einspeisung

Es gibt nun zwei Möglichkeiten, die Stromeinspeisung auf Null zu setzen.

- generell keine Einspeisung -> kann einfach im Wechselrichter so eingestellt werden, das ist ein einziges Häkchen bei den Optionen

- Einspeisung bei PV-Überschuss = Ja, aber Einspeisung im Akkubetrieb = Nein

Die zweite Option ist die interessantere.

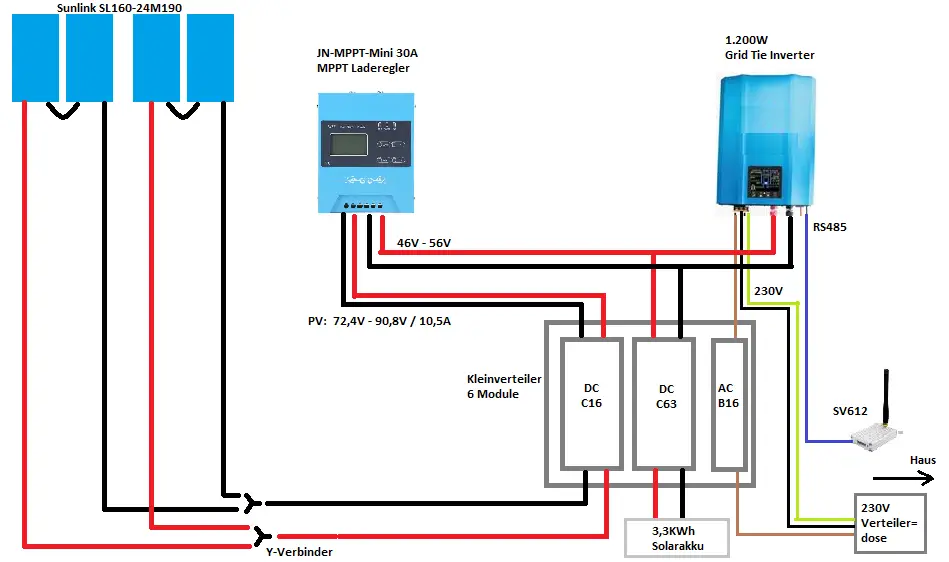

Anschlussschema und Wechselrichtermodell sind identisch wie oben.

Nun möchte man natürlich nicht, dass nachts der "mühevoll" gespeicherte Batteriestrom wieder ins Netz zurück fließt, sondern man möchte ja nur, dass der Eigenverbrauch abgedeckt ist.

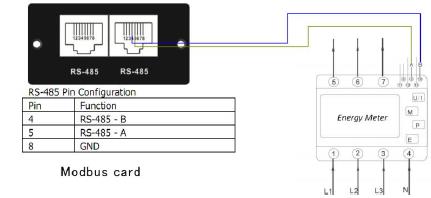

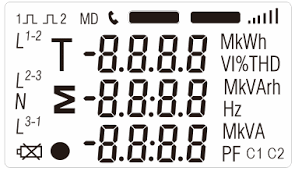

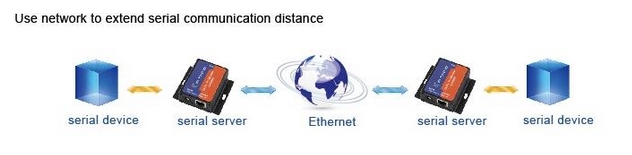

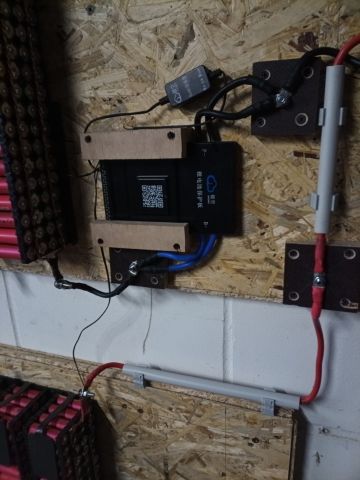

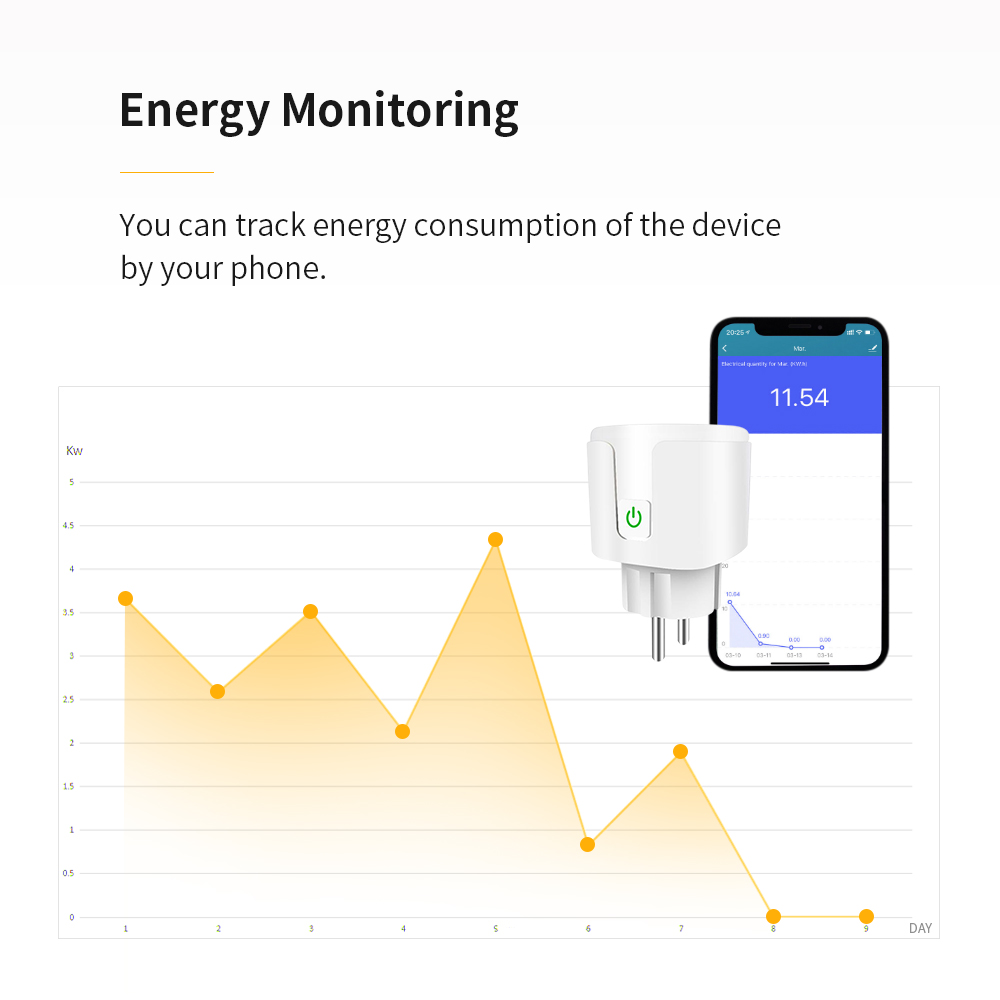

Damit der Wechselrichter nun weiß, wieviel Strom er aus den Akkus nehmen und ins Hausnetz einspeisen muss, damit der tatsächliche Verbrauch auf Null geht, benötigt man einen zus. Stromzähler (Energymeter) sowie eine Modbuskarte.

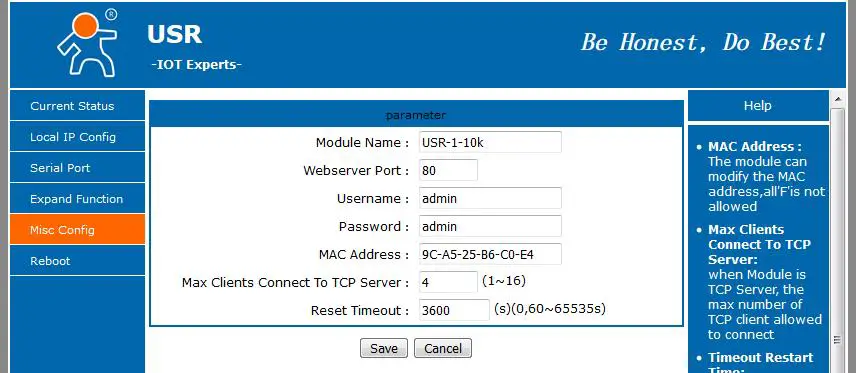

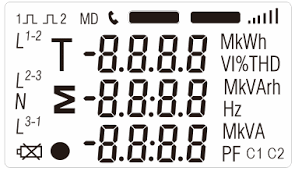

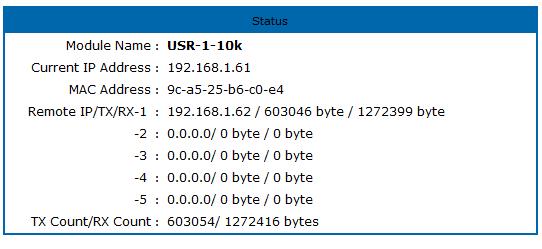

SDM630

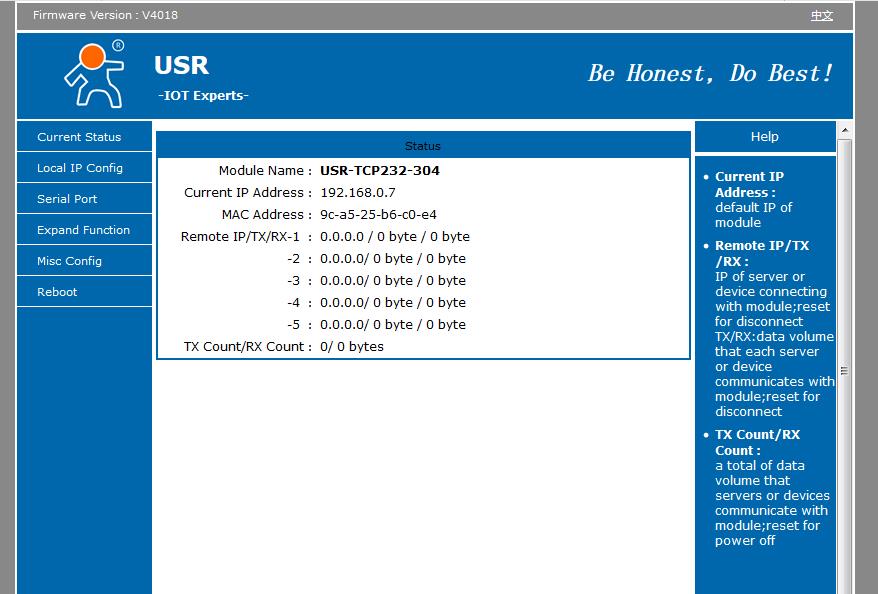

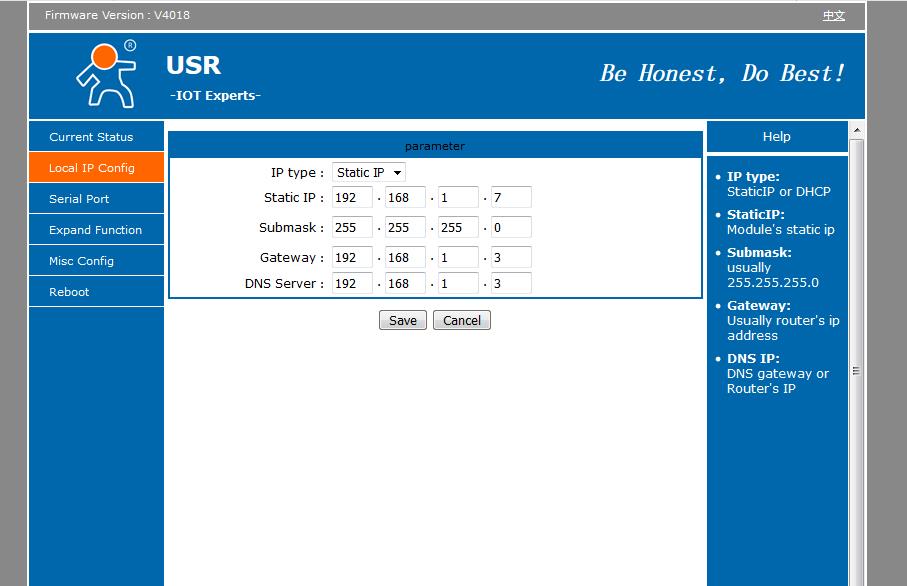

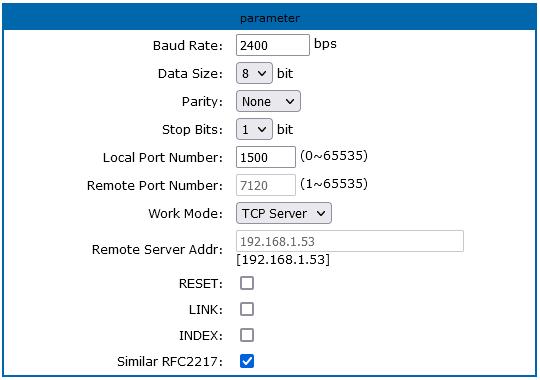

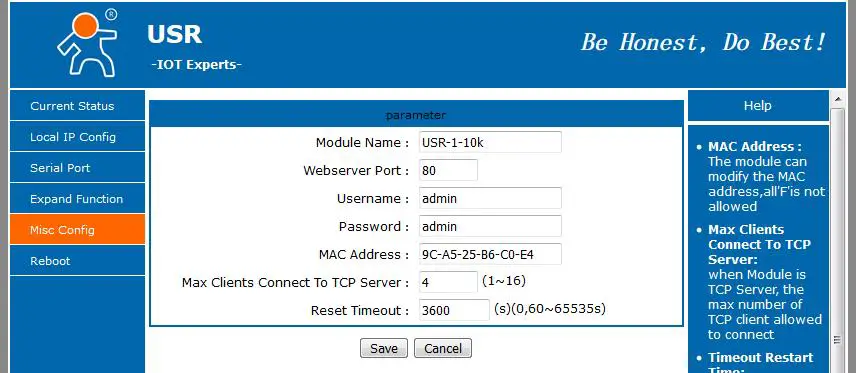

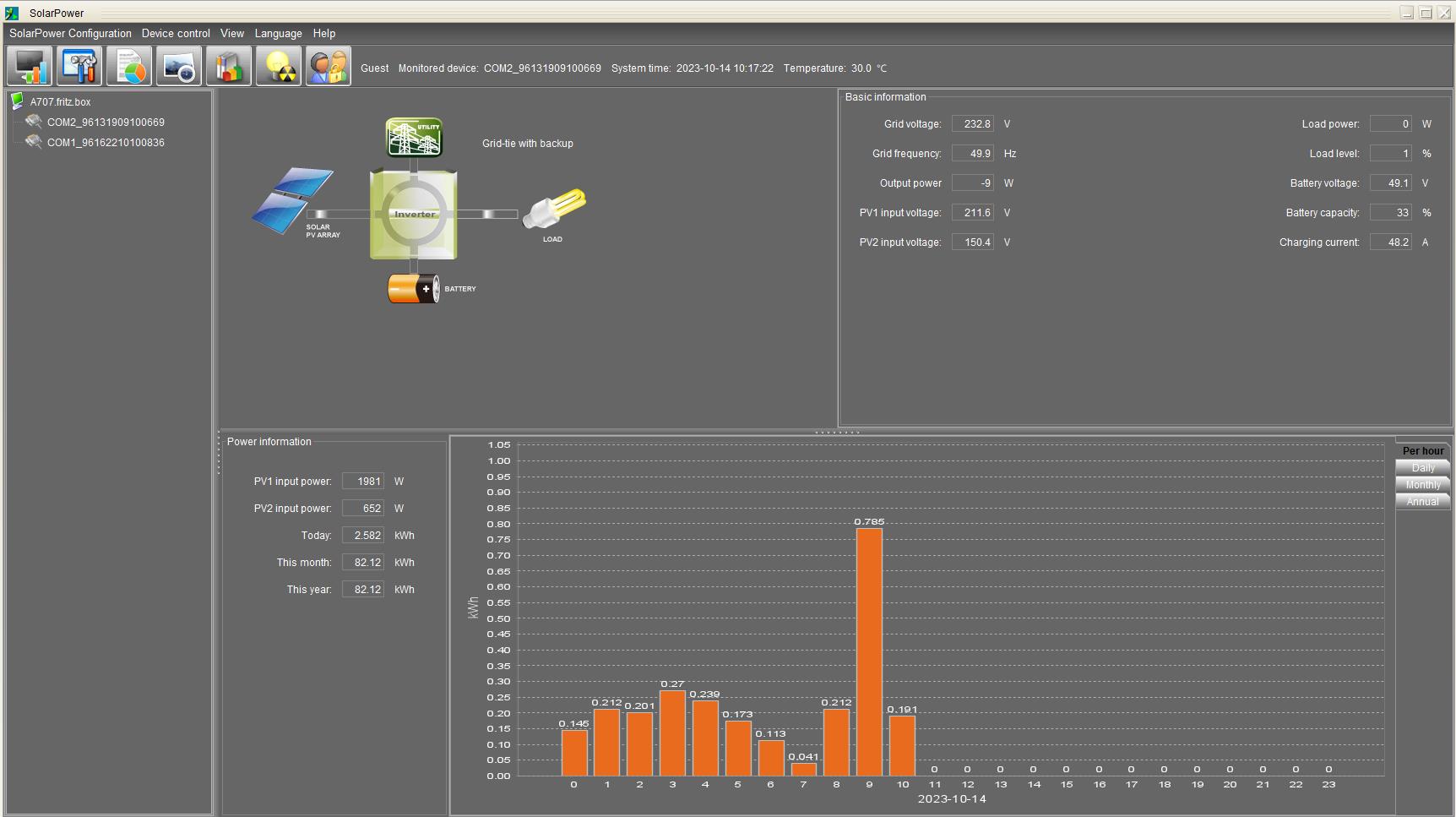

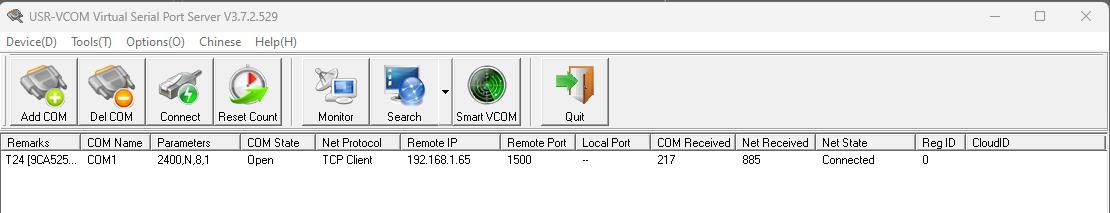

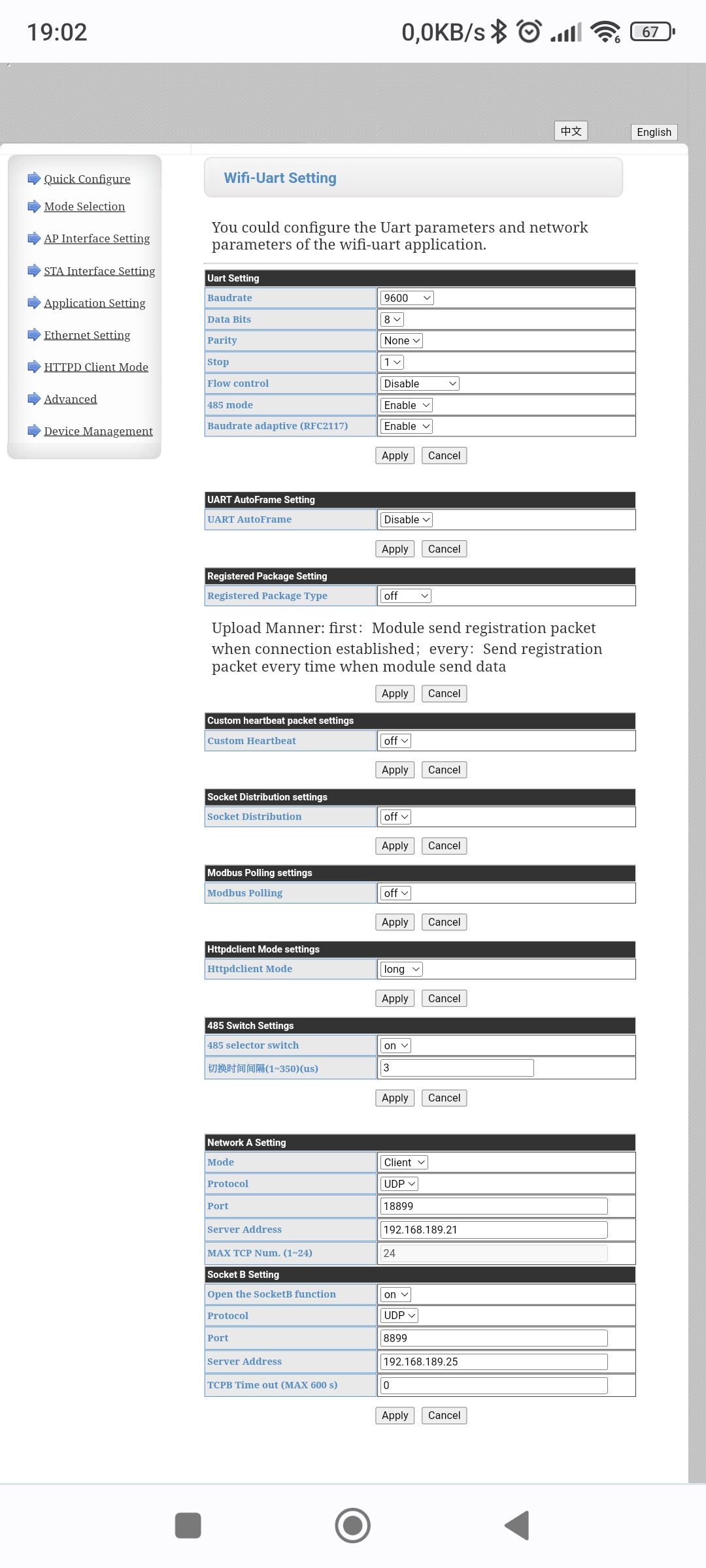

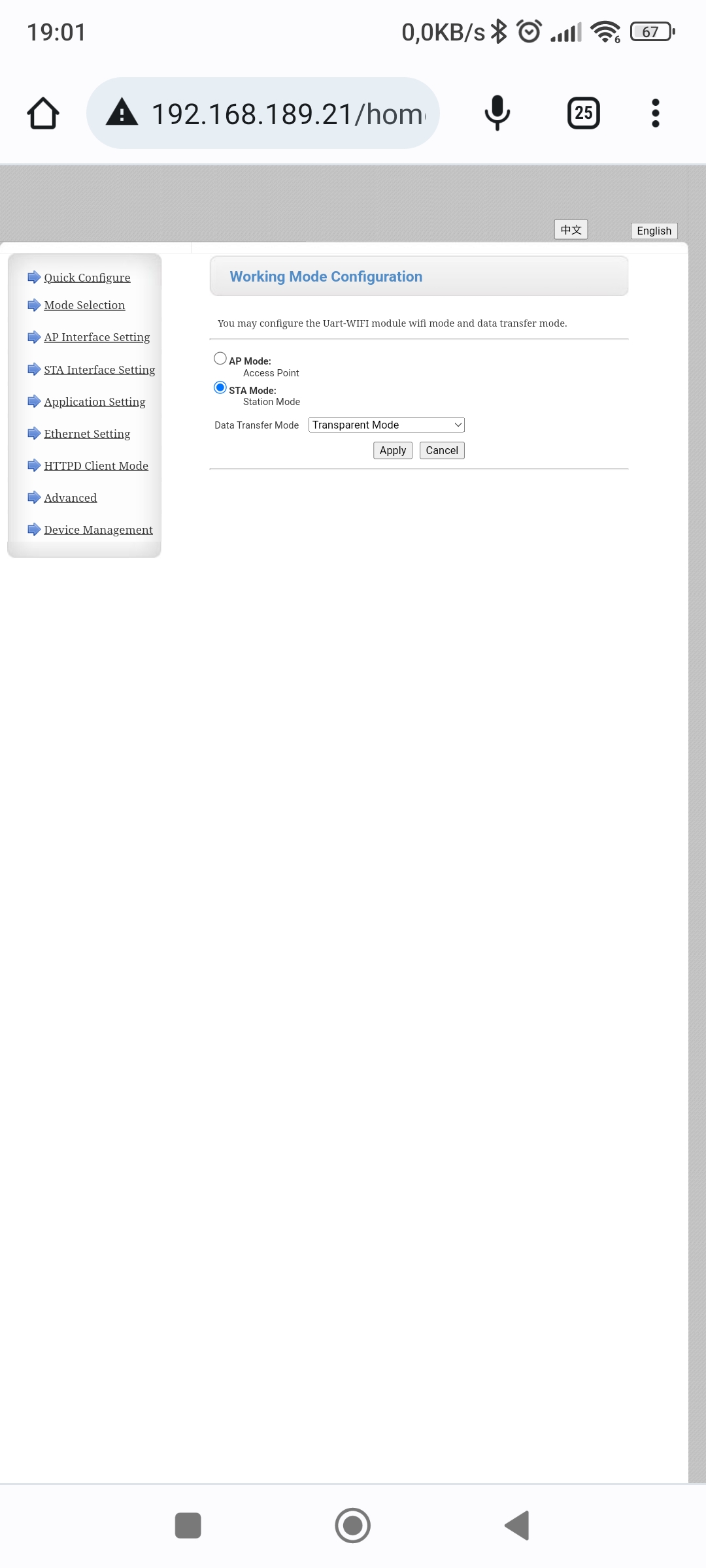

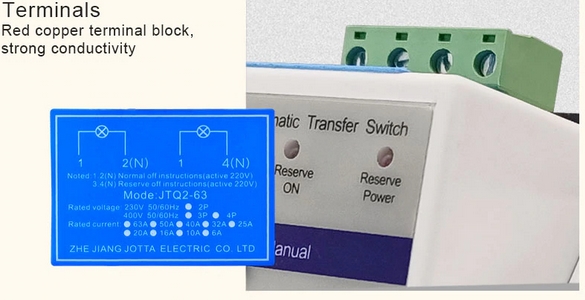

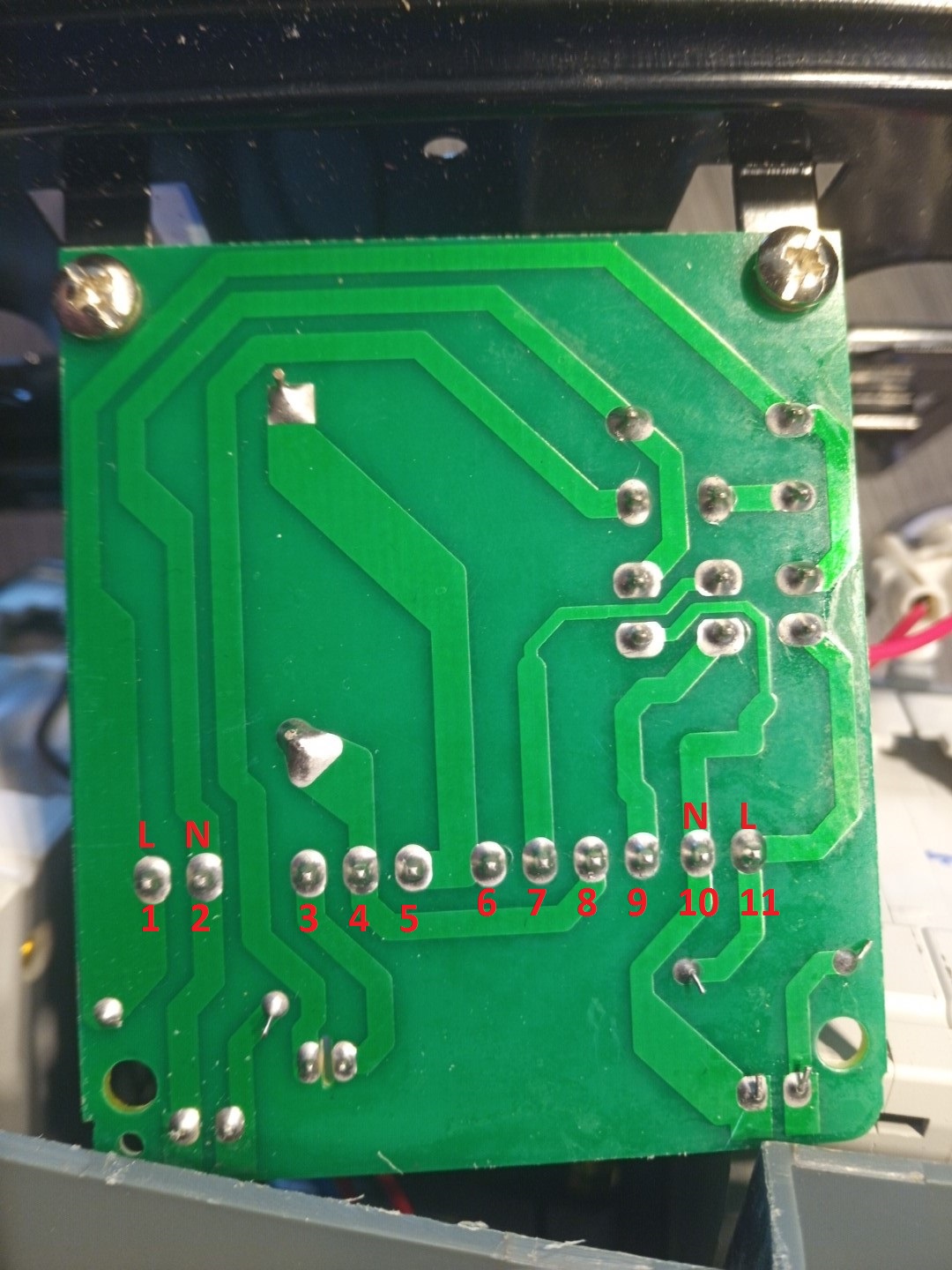

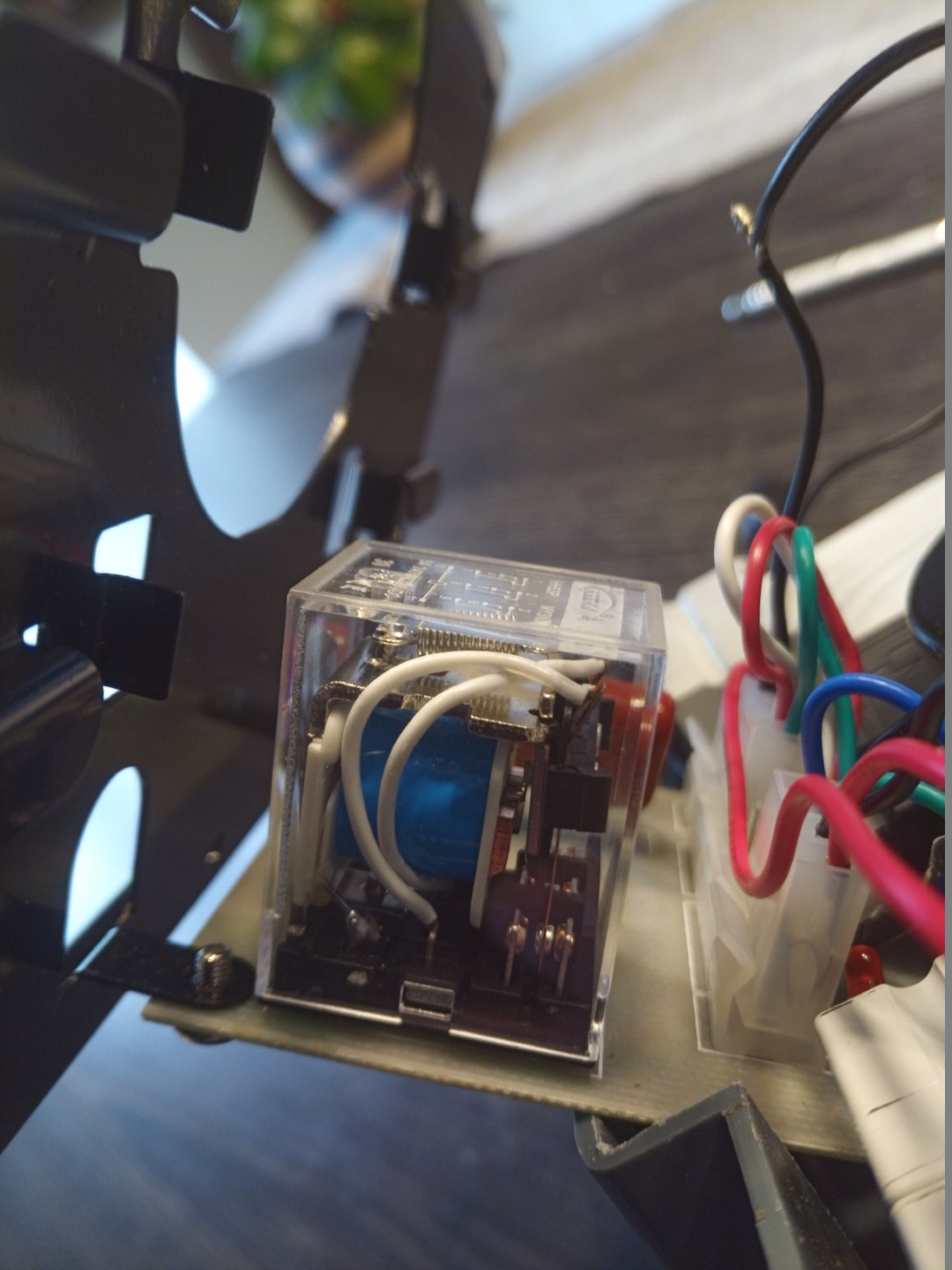

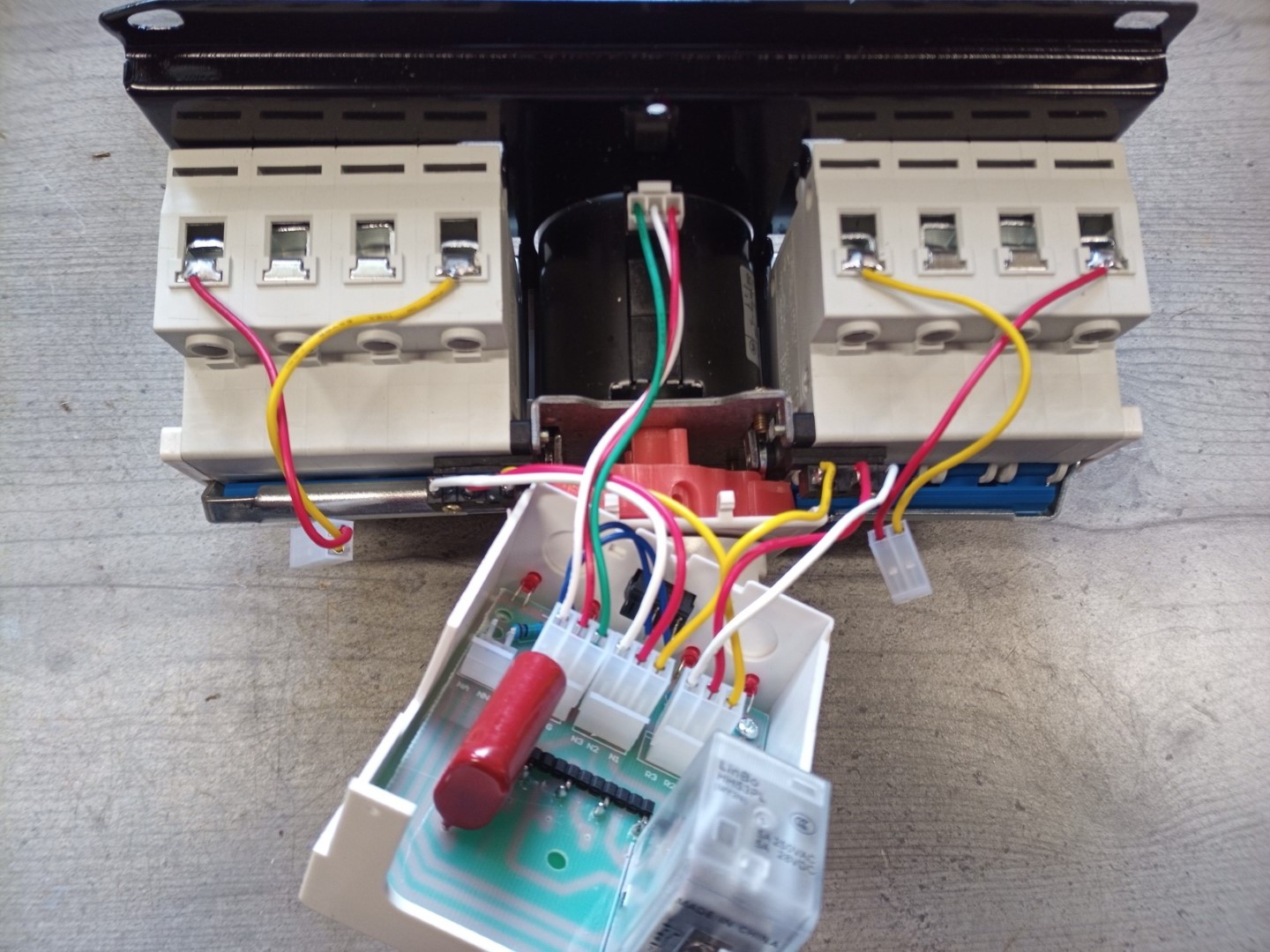

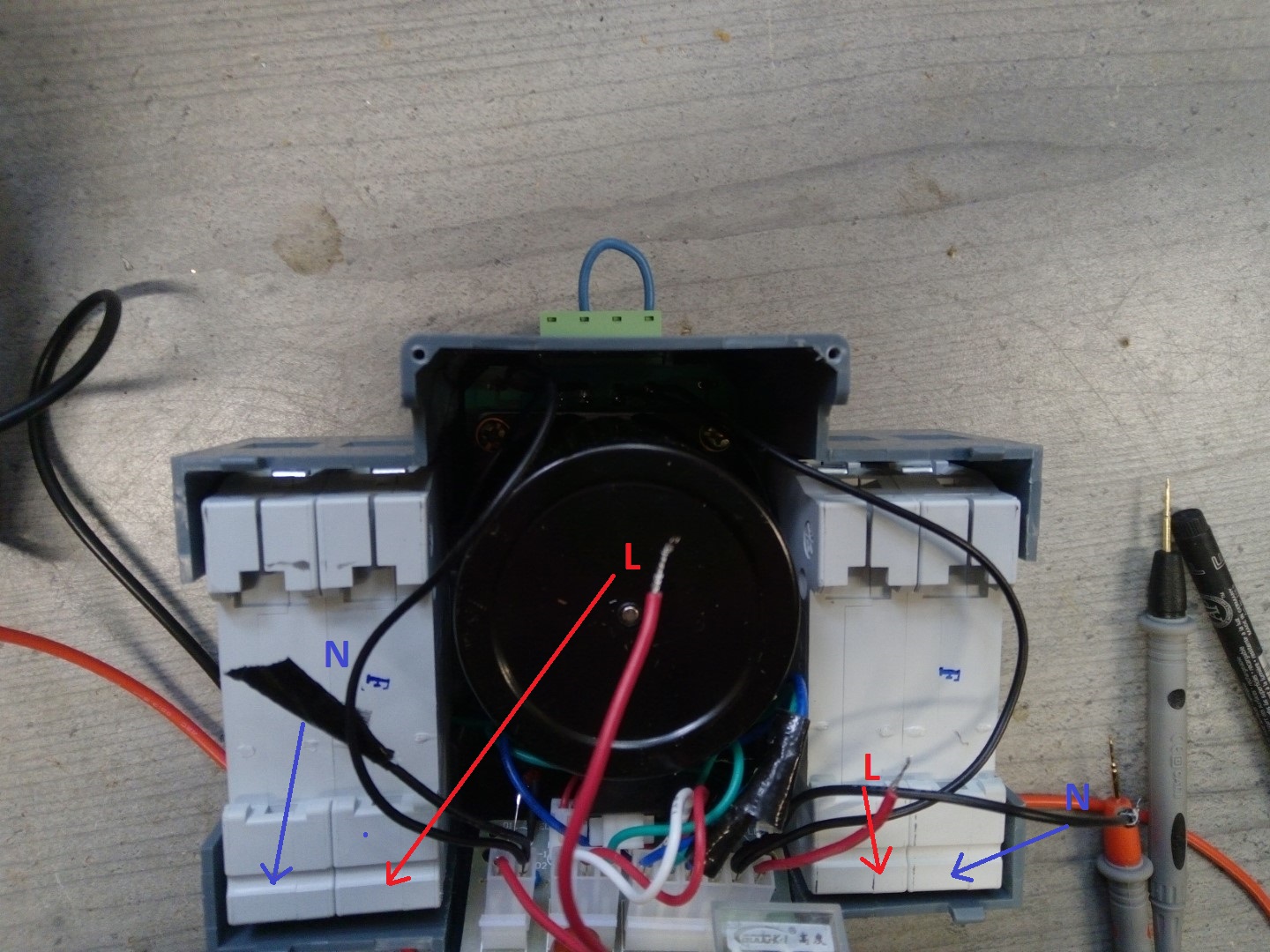

Bei Verwendung eines MPP-Solar MPI (oder einem baugleichen Infinisolar der "E" Serie) braucht man dazu zwingend einen Eastron SDM630

Den gibt es in zwei Varianten

- SDM630 Modbus

- SDM630MCT

Bei der ersten Variante muss der Haupt-Stromanschluss des Hauses "durch" den SDM630. Das kann / sollte / muss von einem Elektriker durchgeführt werden.

Der SDM630 misst dann den kompletten Haushaltsstrom und meldet die Verbrauchsdaten dem Wechselrichter zurück.